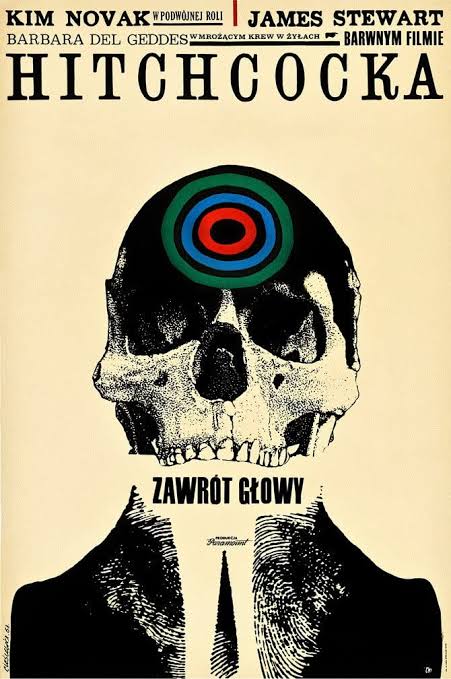

Do western ao road movie: “Big Trail”, “Two Lane Blacktop”, “Brown Bunny” e “Wanda”

[…] I myself but write one or two indicative words for the future,

I but advance a moment only to wheel and hurry back in the darkness.

I am a man who, sauntering along without fully stopping, turns a casual look upon you and then averts his face,

Leaving it to you to prove and define it,

Expecting the main things from you.

Walt Whitman, “Poets to Come”.

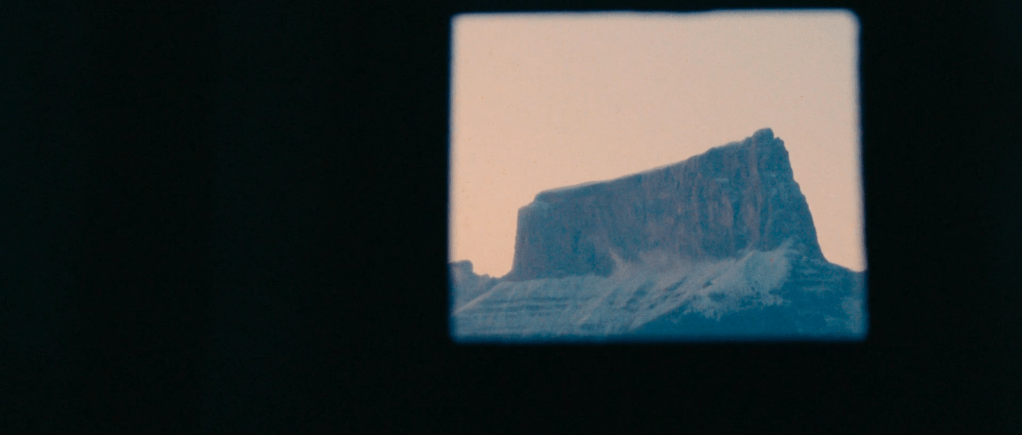

Uma dúzia de planos em The Big Trail (1930) sintetizam o tamanho da ambição de Raoul Walsh. O primeiro é um deles: uma composição em formato Scope abrange o imenso território denso, árido e rochoso com o qual Walsh lidará por todo o filme, dispondo um mundo físico e latente que nunca parece se encerrar ao olhar do plano. Mas não é, evidentemente, só de paisagens que The Big Trail se ocupa. Há, na mesma composição, um enorme contingente de personagens dispostos em cima de cavalos, carruagens, realizando atividades das mais diversas, e é esse grupo que Walsh administra com a mesma maestria com a qual lida com o espaço pelo qual percorrem. A relação entre ambos é de um vínculo fortíssimo: as personagens do filme são um grupo de colonos que precisam atravessar o país, buscando uma nova Terra Prometida na qual irão se assentar e construir uma comunidade. Entre famílias inteiras, outras em processo de formação e mesmo as figuras independentes e solitárias, como a personagem de John Wayne (aqui em seu primeiro papel de destaque na carreira), todos entendem a necessidade de encarar a jornada da travessia. Lidamos aqui com personagens cujo objetivo é muito bem definido desde sempre: percorrer um imenso território que se mostra ainda difícil de ser decifrado e tateado por completo, numa jornada jamais errante, mas antes retilínea e definida, eventualmente interpelada pelos imprevistos da natureza.

Por mais que lide com apenas uma das variações temáticas (a da travessia) que perpassariam o imaginário do gênero em décadas porvir, o filme parece se configurar, já em 1930, como uma matriz dos westerns mitológicos: a representação do mito da conquista do território, o respeito pelo trajeto e seus desafios físicos por ele imposto, a captura das grandes paisagens, os conflitos humanos… enfim, tudo que se apresenta aqui diz respeito a temas em potencial, que não falharam em serem desenvolvidos no gênero em filmes posteriores, pelos mais variados cineastas. E há ainda algo de verdadeiramente pioneiro nele, que conecta mais ainda o gesto dos protagonistas com aquele contido no seio de sua realização: trata-se da ambição extrema inscrita na utilização da película em 70mm, assumindo frontalmente o risco em potencial – e tão logo confirmado, tendo em vista que o formato não vingaria, retornando apenas cerca de 20 anos depois sob um contexto completamente diferente – do uso desta tecnologia, quando o próprio filme sonoro ainda começava a dar seus primeiros passos. Está aqui a tentativa, a face posta frente ao erro, de um gesto que buscava a maximização da captura da realidade num filme cujo esqueleto está todo fincado sobre essa questão muito material e real.

Mas se a jornada em The Big Trail é epopeica, heróica, cabe dizer que jamais o filme se reduz a lidar somente com estes grandes temas. Existe um gerenciamento equilibrado entre as duas dimensões inseparáveis do filme. O acerto de Walsh é saber que seu fundo colossal é o caminho para lidar com uma grande quantidade de personagens e vice-versa. Todos são gerenciados sob o mesmo crivo, a mesma atenção particular que os torna tão reais. Claro, temos aqui um grupo de protagonistas e conflitos principais bem definidos – a personagem de Wayne, seu par romântico, seus amigos e seus detratores, com os quais travará uma batalha física e moral até o final do filme – que direcionam a narrativa. Mas, em última instância, é impossível não se render à beleza pela qual transitamos entre tantas figuras e tantos temas. Ora o filme é romântico, ora aventureiro e realista. Por muitas vezes estamos em contato direto com o peso material da jornada, e por outros tudo isto tudo transcende ao espiritual. Se as personagens não podem, em momento algum, subestimar a natureza e a grandiosidade que se impõe a elas (quando o fazem, são veementemente repreendidos por suas forças, como na tentativa de passagem pela tempestade), lidar com o mundo e a travessia de maneira lúdica não é um erro, de modo algum – basta pensar na personagem do rapaz recém-casado, com uma mulher grávida de gêmeos e sua sogra, que a ele parece mais incômoda do que os percalços do trajeto em si. Tratam-se, antes de tudo, de seres humanos, de caráter tão extenso e variado quanto se possa imaginar.

A força que emana do confronto com o real, com a necessidade de efetivamente pensar sobre meios de superar obstáculos físicos, impostos pela natureza e que se demonstram incontornáveis (a cena da descida das carroças na colina é exemplar nesse sentido) é o terreno que Walsh parece sedimentar para uma série de outros filmes que colhem esta herança. De imediato, é possível pensar em Union Pacific (Cecil B. DeMille, 1939) e Wagon Master (John Ford, 1950). Filmes eminentemente clássicos, eles impressionam pela qualidade irremediável de seus protagonistas, a convicção que carregam no fundo das jornadas que traçam pelo território de um país ainda pouco definido enquanto tal, terra de confrontos e de incertezas. O que se põe sobre seu caminho (os bandidos que acompanham as caravanas em Walsh, as traições eventuais da competição de construções ferroviárias em DeMille) são os conflitos principais, humanos e mundanos que acabam sendo o foco de seus filmes. Mas, dentro de um sistema equilibrado, o fundo grandioso também se faz presente sobre estes; a personagem de Wayne cumpre, antes de tudo, sua missão de guiar os colonos até o local prometido – só então, para ele, é possível e mesmo ético levar a cabo sua jornada pessoal de vingança contra os homens que lhe tiraram um amigo. Em Union Pacific, a personagem de Robert Preston não permite, no final das contas, que as ambições mesquinhas do companheiro interpretado por Brian Donlevy se sobreponham ao grande sonho americano presente na ideia da construção da ferrovia que dá nome ao filme, motivo de orgulho para todos envolvidos. Enfim, sempre parece existir a necessidade de conciliar a intimidade com a grandiosidade para que as personagens se sintam efetivamente realizadas.

Em diversos momentos no filme de Walsh, somos interpelados por alguns letreiros que buscam dar conta de uma elipse que toma lugar na história (a jornada das personagens durará, no total, cerca de pouco menos de um ano). Talvez não seja absurdo pensar que o recurso a uma série de letreiros se desse por uma suposta “insegurança” do jovem filme sonoro em contar suas histórias, como se a palavra escrita em tela ainda representasse uma espécie de porto-seguro, um suporte necessário ao esclarecimento narrativo. Mas este não parece ser o caso. Aqui, o uso dos letreiros cumpre, principalmente, essa função de demarcação temporal, apesar de não ser extremamente literal e ainda resguardar um senso de mistério na enunciação dessas passagens (nunca vemos algo como “passaram-se 3 meses…”, mas, antes, descrições mais líricas, como “Dez exaustivas milhas por dia. Não há estrada, mas há vontade e a história abre o caminho“ [1]). Ao mesmo tempo, eles aumentam substancialmente o substrato poético das imagens que os seguem. Calcado sobre o manto da aventura – ainda que, claro, esta sendo abordada sob um ponto-de-vista dos americanos – o filme respeita sua matéria-prima (o mundo e sua extensão, seus obstáculos), mas faz tensão sob esse respeito ao ponto de conseguir enfrentá-la na medida certa. É daí que surgem as mais belas imagens do filme, que consistem em um sem-número de carroças navegando pela vastidão do deserto. Filmando com grande profundidade de campo, Walsh tudo nos dá a ver e reclama para si uma condição de pintor. Cada imagem que compõe harmoniza a objetividade de sua narração à uma sensibilidade plástica admirável. Nela, surge o real visto sob uma poética totalmente arranjada, límpida e sedutora.

Perto do final, a personagem de Wayne deixa os colonos em seu destino e parte para concluir sua intriga pessoal de vingança, honrando um compromisso firmado consigo mesmo e sua moral. Tendo matado seu rival, retorna para a Terra Prometida, onde havia deixado seus colegas: neste momento, nota-se uma mudança brusca na composição plástica do filme. Não somos mais confrontados com a longuíssima profundidade de campo que nos oferecia toda a extensão do horizonte, mas com composições que em seu fundo abarcam uma série de árvores de troncos imensos. Aquele que se mostrou, durante todo instante, como um filme extremamente preocupado com o movimento – apesar de sua câmera na maioria das vezes fixa, decerto decorrente das complicações técnicas de sua realização – das coisas, dos animais, das pessoas, da narrativa e do mundo, agora pinta um quadro de raízes mais fincadas ao chão, de personagens que ali se firmarão, formando vidas de longevidade que se confundirão com às das árvores que percebemos no fundo.

***

“Da combustão ao congelamento, toda uma história do cinema americano moderno pode ser contada”. O trecho é de Luiz Carlos Oliveira Jr., e está contido numa nota de rodapé de seu A Mise en scène no Cinema: Do clássico ao cinema de fluxo [2]. “Combustão” e “congelamento”, nesta passagem do livro, fazem referências ao processo de intervenção no material fílmico pelos quais se encerram, respectivamente, Two-Lane Blacktop (Monte Hellman, 1971) e The Brown Bunny (Vincent Gallo, 2003). É interessante mesmo pensar neste aspecto comparativo, de como dois filmes tão diferentes e distantes na história podem oferecer esse panorama amplo de uma cinematografia extensa e variada como a americana num espaço de pouco mais de 30 anos, tendo quase delimitado pontos de partida e de chegada (Gallo é um cineasta cuja disposição para certas experimentações formais em uma chave narrativa parece ainda sem continuidade no cinema americano). E, principalmente, como ambos (e mais tantos outros filmes) retrabalham a relação do homem com o espaço, do peso de uma jornada que atravessa o país, resultando numa linha a ser traçada que torna, definitivamente, o road movie um desdobramento natural do western de travessia. [3]

Ambos os filmes, se não são road movies propriamente ditos – Oliveira Jr. diz ainda que o filme de Gallo está na linha dos “anti-road movies” – se aproveitam muito bem da situação-base do gênero: personagens que, por motivos distintos e bastante particulares, cruzam o país buscando cumprir alguma jornada material ou espiritual. Seria exaustivo enumerar as tantas diferenças entre os dois filmes, por si só já muito longe na história, e os de Walsh, DeMille ou Ford. Foi o tempo de surgir, entre tantas mudanças, o que convencionou-se chamar de western revisionista, que confrontava a lógica de conflitos implicada nos filmes “fundadores” do gênero.

Podemos levar em consideração, também, o filme noir e o modo como este costuma enxergar o caráter das “grandes cidades americanas” como essencialmente sujo, perigoso, algo cada vez mais explorado no advento do cinema norte-americano setentista (nos neo-noirs e filmes policiais, principalmente), e cujo espírito parece impregnar na visão lançada sobre as rodovias americanas dali em diante (ao menos nos casos nos quais foram mais bem filmadas). Se o western da linha mencionada antes, das grandes jornadas fundadores da nação, narrava histórias de fé, de esperança no que faziam e por onde andavam, aqui o panorama é invertido. Cidades construídas, um país todo erguido e consolidado, e ainda assim os problemas estão todos lá, escondidos nas sombras e esperando para assaltar à luz, como os primeiros 30 minutos de On Dangerous Ground (Nicholas Ray, 1950), um amálgama de acontecimentos violentos na noite urbana, parecem demonstrar de maneira exemplar.

Two-Lane Blacktop é centrado em dois homens que dirigem um carro modificado pelos Estados Unidos, apostando corridas (e vivendo delas) com outros motoristas ao longo do caminho. Ao contrário do que acontece com as personagens dos filmes antes mencionados, essa dupla de protagonistas jamais consegue exteriorizar seus objetivos e suas vontades. Parece existir apenas o desejo de correr, mas sempre apostando nestes destinos em aberto. Todas as relações apresentadas, na verdade, são bastante ambíguas. Ambos são irmãos? Apenas amigos? Nada nos é respondido. Hellman joga com estas caracterizações enigmáticas, vagas, pintando o quadro de personagens que operam sem qualquer profundidade – mesmo sem um nome, já que os conhecemos apenas pelos genéricos apelidos relacionados às suas funções, “Motorista” e “Mecânico”. Não há passado para as personagens do filme, com exceção, talvez, do motorista de um carro esportivo, com o qual ambos fazem uma aposta de uma corrida mais longa, indo do Novo México até Washington. Este,uma figura mais caricata, ainda que tente, não exala a energia que parece via de regra do ambiente automobilístico que acompanhamos, no qual todos, em especial os protagonistas, parecem absortos quando sob o volante, sempre optando por conversas escusas, concisas, e mesmo por uma antropomorfização dos veículos que parece complementar a maneira vazia como se relacionam.

Se não há passado para estes protagonistas, também presente e futuro são incertos, como que misturados numa condição híbrida: o Motorista, com seu olhar fechado, rígido e sempre olhando para frente, paradoxalmente só consegue pensar na adrenalina do momento presente, mas que de tão efêmero, logo se dissipa. O trajeto que ambos traçam pelos Estados Unidos, em contraste com o dos colonos de The Big Trail, é errante, sujeito a desvios muito pouco objetivos, ou frutos de seus planos feitos à revelia de qualquer ambição maior. Diferente dos planos fixos de Walsh, nos quais as personagens atravessavam calmamente a longa extensão territorial do deserto, o filme de Hellman parece estar sempre correndo atrás daqueles que, agora, trocaram os cavalos pelos carros. Panorâmicas tentam capturar os veículos que atravessam de uma ponta a outra do quadro em questão de segundos. Se antes a lentidão da travessia representava a oportunidade da contemplação, da conciliação da jornada com o mistério inefável da natureza, o trajeto agora feito a carro representa a diluição da relação entre o homem e o espaço. Ainda colossal, ela está lá com a mesma grandiosidade de antes, mas agora vê distante de si seus transeuntes. Cada qual em seu carro, centrados numa direção paradoxalmente vaga o suficiente, as personagens nos desafiam a acompanhá-los na extensão deste vício, desta fixação pelo momento e o ato de dirigir – já que, em verdade, nada de realmente impactante acontece a eles durante o filme, uma vez que todas as tentativas de aprofundamento das relações humanas aqui são rapidamente descartadas. Sempre com esta separação bem demarcada – o homem e a natureza não estão mais em harmonia, mas apenas possuem tangentes de contato em suas vivências – o filme lida com este aspecto um tanto maçante até o limite.

Colocar Hellman e Walsh lado a lado, com o peso dos 40 anos que os separam, torna cristalina a diferença entre os tipos de cinema em questão e a mutação completa de uma poética. Fim do lirismo conciso representado por heróis bem decididos, de paisagens pictóricas e de uma linearidade exemplar. Two-Lane Blacktop aposta num radicalismo da repetição de um ato, operando pelo caminho inverso da identificação psicológica que os protagonistas de The Big Trail, ao falarem do universal através do seu particular, nos ofereciam. A inquietação aqui reside em nossa tentativa de entender a extensão desse vício, de qual será o ápice de um acúmulo de recusas emocionais pelas quais o filme caminha. Pouco nos importa, por exemplo, quem será o vencedor da corrida travada entre o Motorista e o Mecânico e seu rival – isso tão logo deixa de ser uma questão também para o próprio filme. Hellman desloca o interesse para a nulidade que essa disputa representa, para como quilômetro após quilômetro, encontro após encontro, estas personagens conseguem continuar a manter uma postura completamente ambígua quanto ao outro – há cenas em que um indício de amizade parece florescer, outras em que uma extrema atmosfera de sarcasmo e ignorância volta a tomar conta e assim vai – e essencialmente indiferente quanto ao espaço que percorrem.

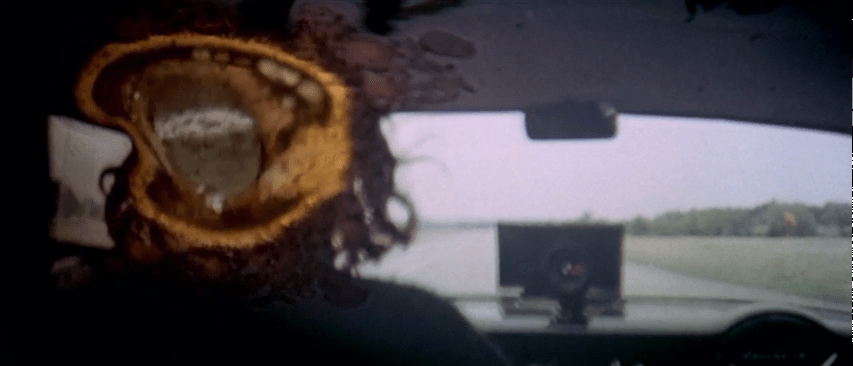

Tudo isso nos leva à tal “combustão”. Embarcando em mais uma dessas corridas, o Motorista observa um celeiro com animais, no que parece um dos poucos momentos do filme no qual a palavra “contemplação” parece achar correspondência, e então fecha a janela do veículo. O som do impacto ressoa de uma maneira bastante expressiva, encontrando neste eco uma fuga de um certo realismo duro até então apresentado. Ao mesmo tempo, o ruído do restante do mundo parece entrar em suspensão. Tocada a marcha e com o carro em velocidade, aos poucos o filme perde velocidade, adentrando neste terreno de uma intervenção extra-fílmica, que se dá mesmo pela destruição do material físico da própria obra. Não haveria outra maneira de encerrar esta jornada, senão admitindo sua impossibilidade por meios narrativos. A certeza que o filme de Walsh nos dava era a de que as personagens seguiriam a vida, cumprido o objetivo traçado e que fora seguido de maneira completamente dedicada. Aqui, também uma certeza pode ser sentida, mas operando antes numa chave de agonia, não de um final narrativo tradicional, de uma jornada cumprida: ambos continuariam correndo e correndo, seguindo o mesmo ciclo vicioso que assistimos. É preciso, então, condenar e encarcerar estas personagens de alguma forma ao destino que eles mesmos traçaram. Se Two-Lane Blacktop não aposta no mesmo caráter pictórico das composições presentes no filme de Raoul Walsh, essa recusa parece encontrar uma superação neste plano final: homem, máquina e natureza sucumbem todos ao agressivo processo de combustão da película, dando luz à uma imagem que transcende o real, mas também não deve ser limitado à abstração ou à experimentação. É simplesmente misteriosa.

***

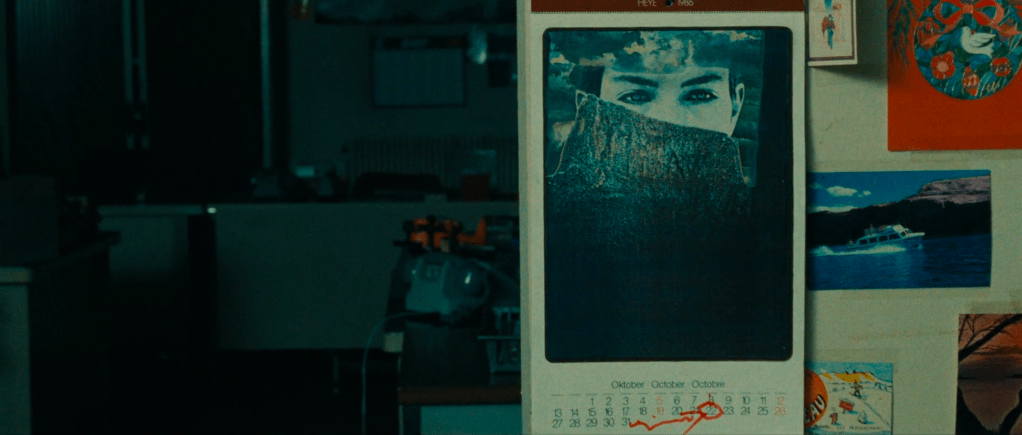

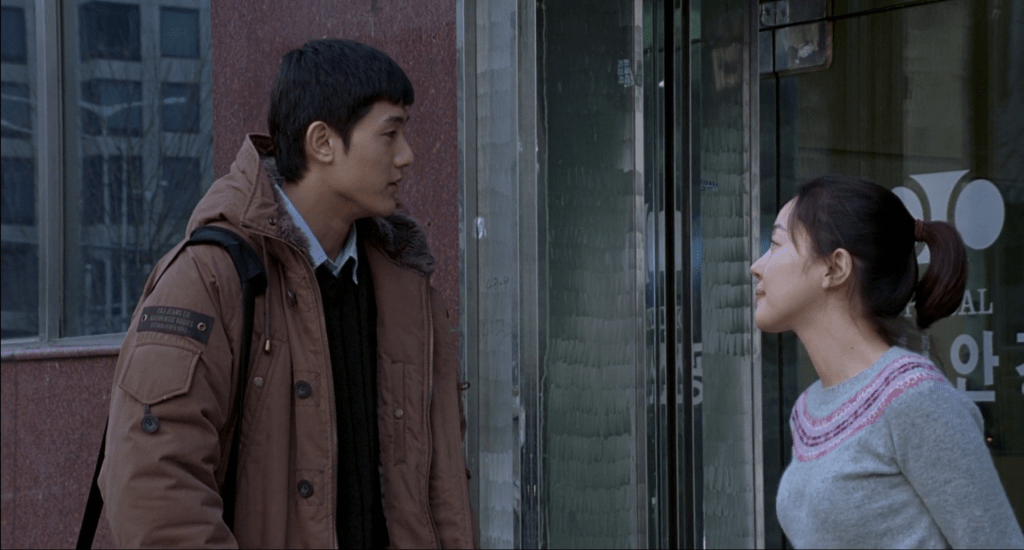

Distante em 30 anos e uma outra série de transformações no seio da arte e da indústria cinematográfica, encontra-se o filme do “congelamento”. The Brown Bunny é o segundo longa-metragem de Vincent Gallo, ator e cineasta, que aqui encarna o protagonista Bud Clay, um piloto de motocicletas que dirige seu furgão ao longo do país. A situação de Clay também nos é bastante ambígua: a princípio, aparece apenas como mais um homem desocupado que vaga pelo país, num trajeto sem qualquer definição. Ao longo de seu percurso, sua real situação começa a emergir: ele encontra-se entre a busca por uma paixão antiga (talvez mais do que isso, a superação do trauma representado por ela) e tentativas de abraçar uma nova – todas estas fracassadas, por culpa dele próprio, indo de uma adolescente que ele seduz num posto de gasolina até uma garota de programa na rua.

Onde Two-Lane Blacktop recusava adentrar numa profundidade psicológica das personagens, das declinações do interior emocional que os compõem, tudo isto parece retornar de modo essencial no filme de Gallo. A jornada física de Bud Clay, atravessando o país, parece se confundir com a sua turbulenta vida amorosa e emocional. Em alternância com longuíssimos planos paisagísticos e as tentativas de Clay de se apegar a um novo romance, abrem-se as brechas que nos explicam quem ele tanto procura e o porquê: trata-se de sua ex-namorada Daisy, que supostamente o deixou e com quem ele busca retomar o contato. Acontece, descobrimos lá no final do filme, que Daisy na verdade já está morta há algum tempo, após ter sido estuprada em uma festa enquanto grávida do bebê do casal.

Confirmada apenas ao final, a revelação da morte da ex-namorada de Clay evidentemente dá todo um novo sentido à jornada antes vista. Se já era muito fácil duvidarmos de sua sanidade mental, do quão concreta sua busca era – ele chega a visitar a casa dos pais dela, numa cena que ressoa um angustiante desencontro psíquico e emocional entre os três (ambos, inclusive, não chegam nem a lembrar dele), além de ser avisado por uma vizinha da antiga casa da garota de que “não havia ninguém ali” ao deixar uma carta para ela na porta – o final apenas nos confirma o que todos os indícios pareciam apontar: a mente de Clay é mesmo um terreno de total instabilidade, de negação da realidade enquanto ela se apresenta a ele. Sua travessia pelos Estados Unidos confirma que, passado todo o gigantismo heróico buscado pelas personagens de Walsh, a estrada se tornou uma espécie de purgatório por onde passam as almas penadas, torturadas, todas a procura não da redenção, mas de algo que nem eles mesmos sabem.

Filmando a si próprio na maioria das vezes dentro de seu carro, numa pose de perfil, a personagem de Gallo nunca dá as caras de fato. Seu trauma é lentamente reconstruído por estes gestos de recusa de outras mulheres e outras experiências no geral. A visão da estrada urbana, repleta de veículos, apreendida por detrás dos vidros do carro, insiste em se confundir com algo abstrato; há uma permissão absoluta para a invasão da luz, do desfoque, para um balé de corpos desengonçados (seu encontro com Lily, a mulher que conhece e beija durante uma breve parada em um parque) que a câmera jamais faz questão de enquadrar por completo, deixando-os à revelia da captura absoluta e perfeita do gesto para focar em sua potência poética. Tudo isso gera uma materialidade imensa para a tragédia de Clay, ao mesmo tempo em que aponta para uma abstração completa da realidade em que vive. Sua vida, afinal, parece ser toda isso: ir atrás e fugir daquilo que vivera.

Pertencente a uma mesma linhagem de uma sensibilidade plástica ímpar, Gallo também olha para o mundo e para as grandes distâncias a serem percorridas com a visão de um artista. Não só captura a si de perfil, numa posição pouco reveladora, que nos exige a paciência diante dos desdobramentos destes gestos lentos, mas recupera um elo que Hellman preferiu quebrar. Homem e natureza voltam sim a conversar, mas aqui de modo completamente absoluto e radical. Bud Clay não apenas pertence ao mundo, que parece comportar todo o peso de seu fracasso emocional, como também se funde a ele. Para além desses enquadramentos “imperfeitos”, atravessados pela intensidade e imprevisibilidade das atuações, de um objeto qualquer e da luz que o mundo neles projeta, há a metamorfose do protagonista de um elemento figurativo para mais um aspecto que compõe o plano, como se fosse parte da paisagem, quando não mesmo abstrato. É o que acontece quando, cansado de dirigir sua van, desce dela e pega sua motocicleta, pilotando em direção ao nada, sob um chão branco, denso e plano, se perdendo no meio da linha do horizonte e das ondas de calor.

A tensão entre estar ou não lidando com a realidade é o fio condutor do filme, todo pautado na capacidade de Clay de aceitar ou não o seu passado, mais do que seu destino. É impossível saber para onde vai, mas é evidente que há um acerto de contas pendente que ora ele reconhece, ora não. Sua negação em se relacionar com novas mulheres, mesmo quando engata algo mais concreto (como os beijos, com a primeira menina que aparece no filme e, mais tarde, de modo mais intenso, com Lily) sempre parece indicar uma consciência muito certa de seu passado, aludindo a um trauma que ainda reside nele e que não parece encontrar superação em qualquer tipo de experiência e relação humana possível. Ao mesmo tempo, Clay busca incessantemente se reconectar com Daisy, seja levando uma carta a ela em seu antigo endereço ou buscando um novo coelho de estimação (possivelmente para ela).

Essa dualidade mental atinge um ponto limítrofe na famosa cena final do filme, em que Daisy finalmente aparece e busca, de alguma forma, consolar Clay. Ela adentra um quarto de motel onde o protagonista se encontra desolado, mas sua presença ali está menos ligada à uma áurea redentora do que a um castigo final a ser imposto ao protagonista. Uma longa conversa toma lugar na cena e tão logo ambos começam a se beijar, num ato que logo evolui para a conhecida e polêmica felação explícita realizada por ela. É somente após a consumação do ato, em meio a um diálogo entre os dois, que são introduzidos flashbacks dando conta do que aconteceu: Daisy não apenas estava morta, como todo o evento de sua morte é rememorado para maior desespero de Clay, que descamba de chorar. Imagens do dia em que fora estuprada durante uma festa são exibidas, enquanto essa projeção de Daisy diz a ele que a culpa não era realmente sua, que ela estava muito drogada, machucada etc., todas coisas que ele gostaria que fossem verdades, mas que, no fundo, não o eximem do fardo que carrega – e no limite, também não podemos tomar como verdades absolutas.

Ela some e ele volta à estrada. Tudo lá permanece igual – cenários urbanos, interiores, rodovias cheias ou vazias – tal como seu semblante. Após renegar todos os símbolos e experiências concretas da realidade, foi somente recorrendo à própria consciência, ao projetar sua falecida namorada, que toda agonia pareceu momentaneamente sanada. E ainda assim, nada parece mudar de fato. No mesmo enquadramento de perfil, contra a janela pela qual a luz insiste em se confundir com fragmentos de uma paisagem desfocada, ele segue sua vida e jornada por este espaço arenoso que é o território americano, no qual dividimos algumas horas de angústia com ele. É impossível dizer que sua instabilidade emocional não atacará novamente, levando-o a repetir um ciclo vicioso de ir atrás de mulheres, recusá-las, se decepcionar e se desiludir. Daí surge essa necessidade de intervir, como ocorre em Two-Lane Blacktop (evidentemente por motivos distintos) no material fílmico. Gallo congela o próprio rosto nesse ângulo que perdurou por todo o filme, o perfil que revela pouco ou quase nada, no que talvez seja seu único modo de se esquivar da crua realidade (e da câmera) que o perseguem e assombram desde o começo do filme, que abre com ele pilotando sua moto: se escondendo, dentro de um carro, misturado à natureza e o fluxo urbano que, independentes do congelamento, continuam a ressoar por alguns segundos no plano.

***

Há um terceiro filme possível a ser incluído na hipótese formulada por Luiz Carlos Oliveira Jr. É Wanda (1970), dirigido por Barbara Loden. Realizado em 16mm e sob orçamento baixíssimo, Wanda é centrado na personagem título, Wanda Goronski, também interpretada pela diretora. Para chegar ao tema do road movie, Loden propõe uma inversão radical no estatuto da desordem estrutural familiar: é sua própria personagem, mãe casada de dois filhos, quem deserda e abandona a família, não para viver uma aventura romântica com outro homem, mas mesmo por sua incapacidade de gerir e se sentir pertencente ao núcleo familiar que havia criado.

Filmado e lançado (para então adentrar um longo e tenebroso ostracismo [4]) antes mesmo de Two-Lane Blacktop, Wanda parece lançar as bases de uma desmistificação do território americano promovida em filmes vindouros, notadamente estes dois já abordados. Sua primeira imagem parece guardar nela toda as bases dessa inclinação: um plano geral de um canteiro de obras, que lentamente se move em panorâmica, revelando um espaço áspero, sujo, e então cortando para a frente de uma casa localizada ali mesmo em meio ao canteiro, onde encontraremos a protagonista dormindo. Wanda não mora lá; estava, aparentemente, dormindo de favor graças à generosidade de um casal que a acolhe. A sequência, na qual ela acorda em meio ao choro estridente do bebê da casa, também já adianta o estilo da mise-en-scène de Loden: planos longos, quase documentais, feitos com câmera na mão, uma imagem bastante granulada, e um ritmo de atuação bem compassado para comportar os gestos mais naturais possíveis de seus atores.

Wanda demora a engatar uma trama propriamente dita. Comparecendo a um tribunal e declarando-se isenta de qualquer responsabilidade para com seus filhos, admitindo que as crianças estão mesmo melhores nas mãos de seu pai e não nas dela, o núcleo familiar perde todo o potencial dramático e torna-se tão somente um fato apresentado pelo filme, algo que voltará a ser lembrado vez ou outra por ela em diálogos muito evasivos. E assim será por todo o resto da narrativa, que abraça completamente esse lado observacional, bastante cru, em detrimento de uma dramatização de qualquer gesto e fato. Tudo é movido por pequenos percalços, incidentes ínfimos na vida de Wanda que, pouco a pouco adquirem um certo peso dramático.

O que o filme guarda de realista e direto, sua personagem tem de inocente. Tudo que se desenvolve é motivado, de um modo ou outro, pelo caráter ingênuo da protagonista, uma mulher que parece alheia ao contexto social em que vive. Ainda no começo vemos outra cena, na qual ela procura um antigo empregador seu para pedir um complemento de renda por um trabalho que havia realizado antes em sua fábrica. Ao ser explicada calmamente sobre o que é um imposto, o porquê de ninguém receber o montante que a eles é prometido e o motivo pelo qual não seria contratada novamente, Loden não extrai de si mesma uma reação exaltada, chorosa ou que exija nossa pena daquela pobre alma. Sua opção é o recurso ao silêncio, a um olhar vagaroso que rodeia o gabinete do homem enquanto ela absorve a informação. Sob esse mesmo manto de inocência ela prossegue, então, indo para um motel com um homem que conhece num bar, caindo no sono após o serviço realizado (pelo qual ela não parece ser propriamente paga em momento algum), para então ser abandonada por ele no meio da estrada.

Essa sequência de perambulações, que vão desde visitar um shopping center e se encontrar completamente deslocada até ir ao cinema, dormir durante o filme e ter o resto de seu dinheiro roubado da bolsa, parece chegar ao fim quando, ao entrar num bar fechado, Wanda encontra Mr. Dennis (Michael Higgins), um criminoso que discretamente rendia o barman no momento em que ela entra – crime do qual ela, acidentalmente, vira cúmplice, descobrirá depois lendo uma matéria no jornal. A partir daí, ambos passam a viajar juntos – menos por qualquer afinidade romântica, mas antes pela malandragem de Dennis em se aproveitar da inocência de Wanda e utilizá-la como um serviçal para seus planos e necessidades (ainda que o filme deixe implícito que ele não hesita em se aproveitar fisicamente dela sempre que possível).

Se a cena da visita ao shopping center já sublinhava uma diferença definitiva entre a vida que Wanda poderia ter e a que tem (há um match cut brilhante que corta da imagem dela para um manequim feminino melhor vestido), não será também a parceria forçada com Dennis que trará o luxo com o qual a mulher americana média sonha. Usando o dinheiro dos crimes que ele comete, Wanda compra algumas roupas, vislumbrando qualquer mudança na sua aparência (também muito criticada por ele), mas tudo isso é rechaçado por gestos muito agressivos de seu acompanhante, que a xinga, joga as compras pela janela do carro e impõe uma série de regras a ela, como se estivessem numa relação de marido e mulher.

Aos poucos, a travessia que fazem de carro se torna a extensão do inferno astral dela, agora personificado na figura de Dennis. Antes do olhar de Hellman que insistia no registro exaustivo de dois homens dirigindo, ou da melancolia interminável pensada e vivida por Vincent Gallo, a estrada americana foi filmada por Loden como palco do desfile das figuras irreconciliáveis do american dream (e Dennis não deixa de ser uma delas). Naquele que talvez seja o único diálogo sincero que travam, Wanda diz “Não tenho nada. Nunca tive e nunca terei.”, ao que Dennis responde, irritado, “Quando você não tem nada, não é nada! É melhor estar morta. […] Não é nem mesmo uma cidadã americana”. Precisamente. Se há um desnível considerável representado na oposição da ingenuidade de Wanda com a malícia de Dennis (talvez isso que tenha levado Loden a declarar que seu filme era o “anti-Bonnie e Clyde“), no nível do interior da consciência de cada um, Wanda, ainda que através de um abatimento visível e incontornável, já consegue soar mais lúcida de sua própria condição (é aí, acredito, que o filme também funciona como um anti-Thelma e Louise). Os EUA dos shopping centers, das casas suburbanas, enfim, o país de uma estabilidade concreta, de um estilo de vida consolidado, mas exausto, não é aquele ao qual Wanda pertence, ela sabe muito bem. Seu lugar no país está posto no modo como, cena após cena, o filme se apresenta: enquadramentos imperfeitos, terrenos isolados e ruidosos, um estilo de atuação que parece beirar o improviso, incorporando desde explosões de violência por Michael Higgins até as longas pausas de Barbara Loden. A pobreza material diegética coaduna com um evidente pauperismo material com a qual o filme é realizado.

O final do filme se dá com o planejamento e execução do roubo de um banco, planejado por Dennis. À Wanda, é designado um papel importante no plano (ela chega a efetivamente fazê-lo, em parte, quando assaltam a casa do gerente do banco), mas não lhe sobra muito tempo, já que Dennis acaba encurralado pelos policiais e logo é morto. Novamente, de toda uma cena que poderia ser repleta de excessos estilísticos (o assalto ao banco, a chegada dos policiais, a morte de Dennis), Loden retém apenas o essencial: os fatos. Dennis morre e, de modo até surpreendente, Wanda parece se emocionar com a partida do seu até então “companheiro”. Em seguida, quando um soldado que conhece num bar tenta estuprá-la, ela se livra, vai embora e chora. Estabeleceu-se ali algum laço que, por mais problemático que fosse, por mais que Dennis fosse, provavelmente, das piores pessoas que Wanda pudesse conhecer no país, parece ter mexido com ela.

No fundo, Wanda (e aí entram tanto o filme, quanto a personagem) se concentra sobre o abandono de um estilo fortemente material. Viver a vida, não importa como – é impressionante que a personagem guarde, o tempo todo, a mesma gentileza, uma doçura internalizada, que parece não fazer concessão até um determinado limite (a tentativa de estupro). Fazer um filme, não importa sob quais condições… a visão de Loden sobre todo um ideal de vida (e mesmo de produção) entronizado na sociedade americana não necessita de reforços redundantes a cada 5 minutos, mas tão apenas sua visão integral, o mero observar do desenrolar de fatos.

Tendo apresentado toda esta crueza, Loden recorre, também, ao processo de congelamento da imagem para dar cabo ao filme. Sentada em um bar com outros desconhecidos, comendo um sanduíche e fumando um cigarro, Wanda é, mais uma vez, a figura deslocada. No que dá um trago em seu cigarro, em mais um desses planos que se limitam ao repouso do olhar instável, mas paciente sobre o gesto, a imagem congela, o plano aos poucos escurece e o filme acaba. O princípio parece o mesmo visto em Two-Lane Blacktop e The Brown Bunny, em que também toda a lógica à qual as personagens são submetidas possui uma inclinação muito cíclica. Os dois homens continuariam dirigindo eternamente, tal como Bud Clay poderia voltar a reincidir em sua instabilidade emocional e psicológica, saindo em busca de uma mulher morta pela estrada americana. Também Wanda poderia seguir fazendo, ciclicamente, tudo que acabamos de vê-la fazer: vender seu corpo, juntar-se com estranhos, comer restos de comida. É mais um filme cujo mundo que se apresenta a nós não tem delimitado, propriamente, um início e fim. É terreno onde a força da diegese, da ficção, parece enfraquecida frente a algo tão concreto e real.

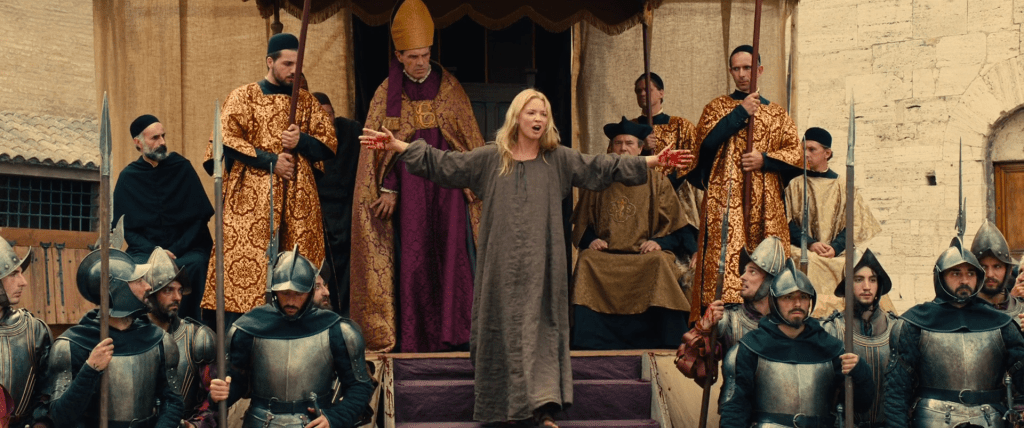

E todos estes elementos (o caráter possivelmente cíclico da narrativa, a jornada de uma mulher pelo país, todos os desafios a serem superados por ela ao se assentar em qualquer ambiente) abrem margem para uma outra formulação: Showgirls (Paul Verhoeven, 1995) começa onde Wanda termina.

Davi Pedro Braga

Notas:

[1] No original, “Ten weary miles a day. There is no raod, but there is a will, and history cuts the way”.

[2] Pág. 185 do livro.

[3] Nesse sentido, cabe aqui mencionar um cineasta cuja obra certamente abraça e lança um olhar particular sobre todos os temas aqui abordados e que, como disse Jacques Lourcelles, é ele próprio o herdeiro de Raoul Walsh (ver a entrada sobre The Deer Hunter no Dictionnaire du Cinéma – Les Films). Trata-se de Michael Cimino. Abordando diferentes contextos históricos e sociais, da desilusão setentista pós-Vietnã ao faroeste histórico, dali ao filme policial e com um pé no turbilhão do final dos anos 90, Cimino deu atenção especial à esta relação do homem com o espaço e seu país, aos mistérios inefáveis da contemplação da natureza. É possível traçar um raccord gigante que atravessa toda sua filmografia, do começo de seu primeiro filme ao final do último, para ilustrar essa preocupação: de Clint Eastwood abrindo as portas de uma pequena igreja para fugir de uma vida passada em Thunderbolt and Lightfoot (1974) até Jon Seda correndo para abraçar completamente a vida espiritual que tanto procurava em The Sunchaser (1996), Cimino jamais buscou respostas, mas antes o registro poético dessas travessias, problemas, turbulências e reconciliações, num processo que pouco a pouco abriu mão daquilo que era concreto para chegar ao momento em que uma personagem é capaz de desaparecer em meio ao horizonte, encontrando sua paz interior.

[4] Este texto, que dá conta da história de distribuição e recepção do filme, ajuda a explicar como Wanda não teve, nos momentos que se seguiram ao seu lançamento, uma boa circulação, tampouco uma devida avaliação crítica. O cenário só parece mudar após uma restauração do filme em 2010, possibilitando sua apresentação para todo um novo público, em um contexto muito mais favorável que o de sua primeira aventura, possibilitando efetivamente a sua colocação na história do cinema americano.