Ainda que inserido nos mesmos padrões de produção de seus filmes das últimas décadas e assinado por esta figura que se tornou não apenas um nome renomado e consagrado em Hollywood, mas um modelo para o cinema recente, The Fabelmans (2022) é um filme diferente de Spielberg. Seu conteúdo auto-biográfico é explícito, e por mais que existam diferenças significativas entre a narrativa e a vida do diretor – afinal, estas sempre existem – não restam dúvidas de que o filme foi de fato baseado em sua infância/adolescência.

O trabalho auto-biográfico demanda uma cautela própria, correndo o risco, por um lado, de ser pessoal demais, ao ponto de ser instransponível ao público; por outro lado, de tornar-se demasiadamente genérico, abandonando as especificidades que singularizam a vida ou parte da vida a ser contada [1]. Conhecendo um pouco da filmografia de Spielberg, poderíamos antecipar que seu filme tenderia à segunda opção. As narrativas de seus filmes mais famosos desenrolam-se de maneira convencional. Isto não é nenhum juízo de valor sobre o diretor; fazer filmes convencionais que consigam emocionar o espectador é um mérito cada vez mais raro na indústria estadunidense, ainda que algumas de suas produções recentes deixem muito a desejar nesse quesito – Lincoln (2012) e The Post (2017) são alguns exemplos.

Este não é o caso de The Fabelmans. Talvez isso se deva, em parte, à biografia do diretor, mais especificamente ao recorte escolhido para relatar. Um jovem judeu de classe média que muda de casa e de estado recorrentemente (de Nova Jersey ao Arizona, deste à Califórnia) e cuja mãe tem um caso com o melhor amigo do pai. Certamente, não se trata das figuras heroicas de Lincoln, do cavalo de guerra em War Horse, dos soldados em Saving Private Ryan ou mesmo dos jornalistas em The Post, tampouco das aventuras mirabolantes de Indiana Jones ou Jurassic Park. É difícil extrair uma narrativa “spielbergiana” de sua própria adolescência comum; ela não cabe em sua vertente de filmes heroicos/patrióticos ou de aventura/ficção científica, e nem mesmo em sua versão menos celebrada de filmes sobre casos curiosos/absurdos, onde se enquadrariam filmes como Catch Me If You Can ou The Terminal. The Fabelmans retorna ao Spielberg do princípio, às cenas de famílias imperfeitas de Jaws, Close Encounters e E.T., sem o adicional de tubarões e extra-terrestres.

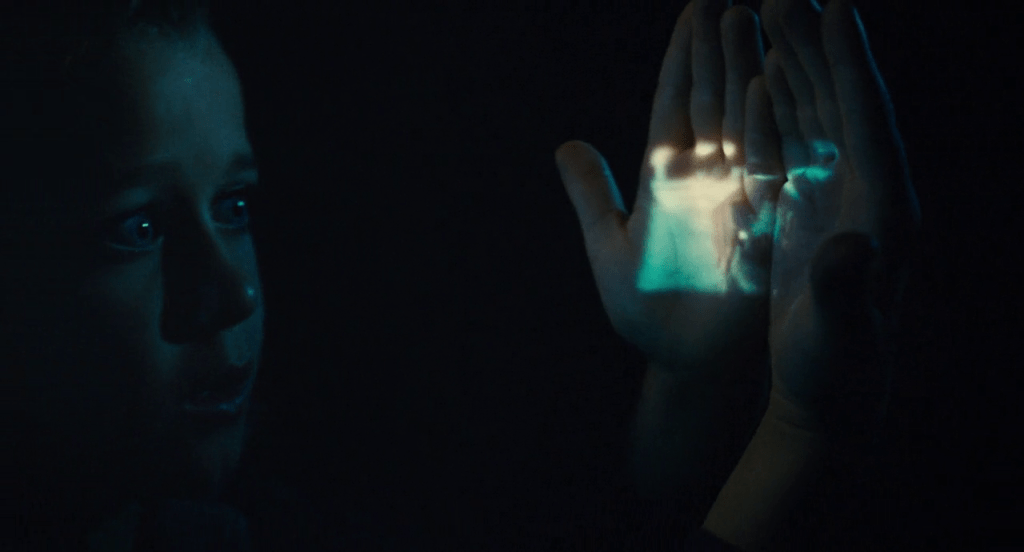

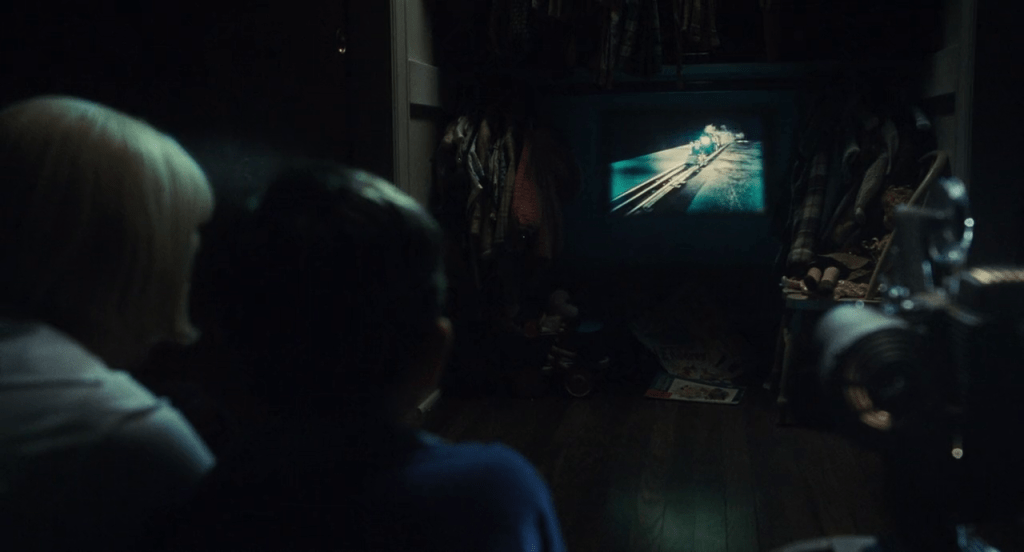

Trata-se de um coming of age, no qual o objeto de maravilhamento do protagonista – essencial no cinema de Spielberg – é o próprio cinema, e seu aprendizado. Aqui, novamente, o cineasta poderia ter usufruído ao máximo de clichês sobre a “sétima arte”, mas opta por uma relação mais estranha e intrincada entre o seu protagonista/alter-ego e o cinema. O filme começa com a primeira experiência cinematográfica de Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), quando seus pais, Mitzi (Michelle Williams) e Burt (Paul Dano), o levam para assistir The Biggest Show on Earth (1952) de Cecil B. DeMille. O menino está com medo antes de entrar na sala e seu pai tenta assegurá-lo explicando o funcionamento do dispositivo cinematográfico. O único trecho que vemos do filme é aquele que mais choca o jovem Sammy: um trem atropelando um carro.

Sammy torna-se obcecado com a cena e tenta compulsivamente reproduzi-la com um trenzinho de brinquedo e a câmera de 8mm de seu pai. Mitzi compreende que, ao fazê-lo, seu filho ganha sobre o acidente impactante uma espécie de controle, e o auxilia na empreitada. A situação parece até mesmo uma parábola psicanalítica, um relato freudiano: a compulsão repetitiva de Sammy o leva a reencenar seu trauma em uma versão reduzida, menos ameaçadora, sob seu controle e domínio. Mas resume, também, uma compreensão de cinema que veremos nos filmes de Spielberg – ou melhor, já vimos, e uma dimensão interessante do filme é tentar olhar para seu cinema retrospectivamente, ainda que o cineasta que vemos se formar na tela prometa filmes melhores do que de fato foram os de Spielberg. Um cinema de horror e maravilhamento simultaneamente, e um cinema de controle absoluto de seus meios.

Em um texto anterior sobre Spielberg, caracterizei seu cinema pelas “rides” que oferece ao espectador, como uma espécie de atração de parque de diversões, como uma montanha-russa [2]. É interessante pensar, aqui, como de fato a cena que primeiro choca o jovem Sammy é aquela de um trem em movimento; como se em algum momento o cineasta percebesse que seria ainda mais intenso colocar o espectador dentro desse trem, vivenciando a experiência junto de seus protagonistas, como faz em Saving Private Ryan na famosa cena da chegada dos soldados à Normandia. Já está disposto aqui, também, o apreço de Spielberg pelas máquinas, pela tecnologia de modo geral, o que é explicitamente, no filme, uma herança de seu pai, um gênio da computação – dele seus filmes parecem herdar também certo aspecto didático.

Em sua análise da série Death and Disaster de Andy Warhol, feita ao longo da década de 60, Hal Foster descreve algo muito semelhante [3], apesar das discrepâncias entre Warhol e Spielberg. A série de Warhol constitui-se principalmente de imagens de acidentes de carro, mas conta também com cenas violentas de um protesto, um suicídio, uma cadeira elétrica, entre outras, que são repetidas em série sobre telas, em diferentes cores com sua característica técnica de silkscreen. Foster comenta como a repetição, aqui, simultaneamente esvazia as imagens de seu significado e defendem o artista/espectador de seu efeito. “Certamente esta é uma das funções da repetição: repetir um evento traumático (em ações, em sonhos, em imagens) de modo a reintegrá-lo em uma economia psíquica, em uma ordem simbólica”, completa Foster. Na série Death and Disasters, no entanto, como continua o autor, caminha em dois sentidos contraditórios: ela simultaneamente se resguarda de seu significado traumático e se abre a este, se defende do efeito traumático ao mesmo tempo em que o produz. O caso de Spielberg, ou melhor, de Sammy Fabelman, se aproxima deste processo descrito, mas não é exatamente análogo.

O filme primordial de Fabelman repete seu efeito traumático como mecanismo de proteção a este. No processo, a personagem também descobre que não se trata apenas de se proteger de um efeito, mas de gerar um novo; de transformar aquilo que de fato lhe afeta de modo tão profundo em entretenimento. É aí que seu pequeno filme, uma miniatura de seus grandes filmes que virão, se difere tão radicalmente da série de Warhol. O processo de repetição de Warhol é automático, maquínico, a princípio indiferente ao conteúdo de suas imagens violentas, enquanto Fabelman e depois (ou antes) Spielberg irão caminhar no sentido contrário. Apesar das inúmeras críticas ao maquinário empregado nos filmes do cineasta, ele não emula a máquina como Warhol, seu dispositivo cinematográfico se deixa afetar pelo que vê, e guia o espectador para que este também se afete, em doses mais comedidas, mais próprias para a indústria. O efeito não é apenas uma consequência de seu procedimento, como o é para Warhol, ele é seu objetivo principal. Não apenas isso, mas à medida que este efeito é colocado em cena, mesmo que seja em essência violento, será ressignificado no cinema de Spielberg rumo ao maravilhamento, ao espetáculo por si só. Enquanto Warhol simultaneamente se abre e fecha ao trauma, Spielberg se abre calculadamente apenas para extrair seu efeito e depois volta a se fechar. Apesar dessa perspectiva não soar tão promissora, o interessante em The Fabelmans é que vemos a construção dessa persona, imbricada com o aparato cinematográfico desde o princípio – outro paralelo curioso com Warhol, que flertava com a figura do autômato, ainda que a relação de Sammy com as câmeras fotográficas que lhe acompanham ao longo de todo o filme seja de teor íntimo e pessoal.

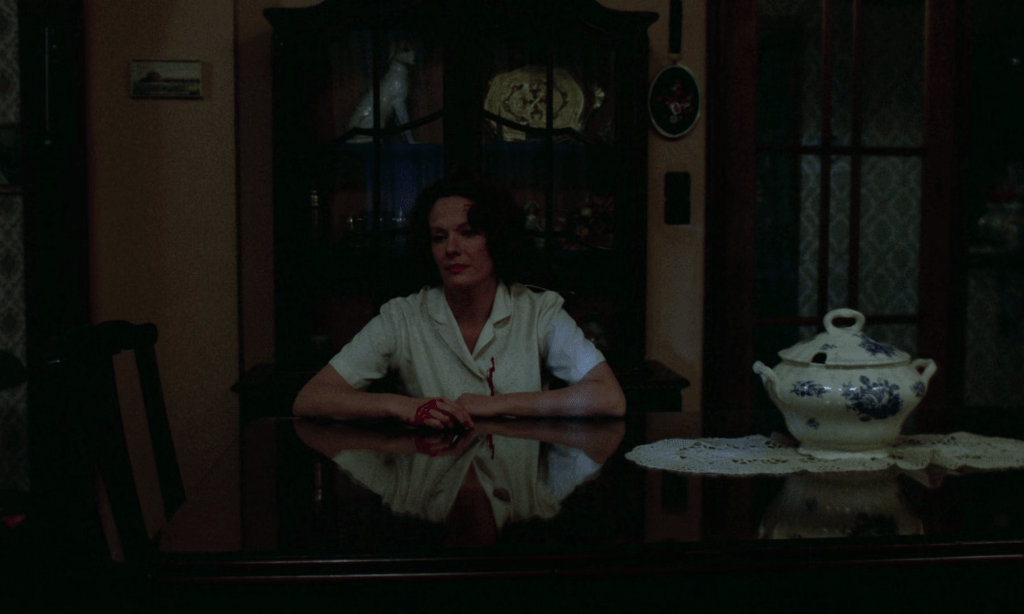

Uma diferença notável entre The Fabelmans e outros filmes de Spielberg que olhavam para infância e a família é o protagonismo da personagem feminina, sua mãe. Enquanto em E.T. acompanhamos o menino escolhido pelo alienígena para ser seu amigo ou em Close Encounters acompanhamos um homem abandonar sua família para seguir seus sonhos, aqui Mitzi rouba a cena da narrativa de “encantamento com o cinema” de Sammy. Seus conflitos afetam diretamente a estrutura familiar e acabam invadindo, também, o mundinho de Sammy, quando um de seus filmes flagra sua mãe traindo seu pai. O “momento Blow-Up” em que descobre a traição é o ponto nodal do filme. Se o cinema se tornava cada vez mais uma ferramenta de controle sobre o mundo para o protagonista, este evento para ele quase profano (se não traumático, em algum grau) que a câmera captura involuntariamente lhe devolve o seu status de perigo. Além de perigoso, o cinema volta a ser um segredo compartilhado entre Sammy e sua mãe, mas se no início era ela quem lhe ajudava a esconder algum tipo de “fraqueza”, agora é ele quem lhe “retribui o favor”, escondendo o caso de seu pai. Não sabemos até que ponto esta história aconteceu de verdade, mas talvez se este segredo nunca tivesse sido revelado, se este problema nunca tivesse sido resolvido, Fabelman/Spielberg se tornaria uma pessoa mais complexada e um cineasta mais interessante. Mas este é, afinal, um filme de Spielberg, onde tudo se resolve no final.

The Fabelmans se prova ser fruto de muita reflexão sobre a própria vida do cineasta, de suas relações familiares e sua relação com o cinema. Este trabalho sobre o roteiro do filme se prova ainda mais virtuoso quando comparamos com outro projeto (semi) auto-biográfico lançado no mesmo ano de 2022, Armageddon Time, de James Gray. Também um relato acerca da infância de um menino judeu que deseja tornar-se artista, o filme de Gray aventura-se pelo outro lado da moeda auto-biográfica mencionado anteriormente; pouco nos diz sobre Gray ou sequer sobre este menino em particular, muito menos sobre sua relação com a arte – que nunca ultrapassa os clichês genéricos de “querer ser artista” ou “gostar de desenhar”. Sabemos que Paul Graff (Banks Repeta), o protagonista e alter-ego do jovem Gray, quer seguir uma carreira artística apenas por conta de seus devaneios onde é um artista famoso. A “fama”, a assinatura de um quadro, parecem ter mais importância do que o trabalho artístico em si, assim como talvez o protagonista de The Lost City of Z (2017) se preocupe mais em ser aquele que encontrou El Dorado do que com o que faria de fato uma vez que encontrasse a cidade, o que ela realmente significa para ele.

De fato, Armageddon Time parece se ater muito menos à formação artística da personagem do que o filme de Spielberg, concentrando-se mais em apresentar discretamente a hipocrisia de sua família e daqueles a seu redor. O conflito central na vida de Paul é essencialmente sua passagem da escola pública à privada (financiada pelos avós): enquanto seus pais, avós e tios lamentam repetidamente sobre o sofrimento do povo judeu, o menino de classe média acompanha de perto o racismo explícito que seu amigo Johnny Davis (Jaylin Webb), negro e pobre, sofre na escola e nas ruas.

O argumento é interessante e seu tratamento discreto parece promissor; a hipocrisia de seus pais e professores, professada em discursos ambíguos, pode até mesmo passar despercebida. Esta se dá por meio de pequenas contradições: sua família e palestrantes na escola particular reiteram um discurso meritocrático enquanto é evidente que todos ali usufruem de muitos privilégios; enquanto Paul acredita ser muito rico, sua mãe gosta de observar as casas de pessoas mais ricas e sonhar com uma vida melhor; sua família frequentemente se coloca como vítima da sociedade e se opõe a eleição de Ronald Reagan, apoiada por todos na escola particular, mas ainda assim reproduz um racismo ora latente ora mais evidente. A situação em que Paul está inserido é complexa, cheia de nuances sutis, mas talvez sutis demais para este menino em tantos sentidos limitado, uma ideia vaga de criança, que parece não absorver nada daquilo que acontece ao seu redor. Talvez esta apatia da personagem seja resultado destas contradições que o cercam, mas, se este é o caso, ela se estendeu à sua versão adulta, que roteirizou e dirigiu o filme.

No final de Armageddon Time, Paul ouve um discurso em sua escola particular que prevê a formação, ali, de grandes líderes, grandes nomes. Diferentemente das promessas que depositamos em Sammy Fabelman, maiores do que de fato é ou foi o cinema de Spielberg, nossa previsão para Paul é aquela que se comprova no próprio filme, a da mediocridade, da inércia. O menino é cativado por um quadro de Kandinsky, mas isto nunca chega a se tornar uma obsessão como o cinema é para Sammy, não chega a afetar o seu interior. Ele se preocupa com o amigo, mas não o bastante para tentar salvá-lo no final; nem mesmo seu nome é judeu o suficiente – tal como o sobrenome do cineasta, Gray, próximo a “grey”, cinza, também expressa essa indefinição.

É evidente que Graff (assim como Gray) foi um nome inventado, justamente, para fugir do antissemitismo, mas ele parece apenas enfatizar esta distância que Paul acaba tendo em relação não apenas aos sofrimentos do povo judeu, mas também à identidade deste. Quando seu avô conta sua história de fuga dos Pogroms, passando por Liverpool, o menino lembra que esta é a cidade natal dos Beatles, ressaltando sua alienação. Tudo isto é verossímil e compreensível do ponto de vista de uma criança, mas o filme não assume uma postura analítica ou afetiva em relação à personagem, e sim patológica, espelhando sua passividade. A indiferença de Paul perante a história de sua família não é compensada por outros interesses, nem ele nem o filme parecem motivados a conhecer, por exemplo, o mundo de Johnny, que seria um personagem ainda mais genérico do que o protagonista não fosse pelo fato de seu ator ser muito mais cativante.

Se o filme de Gray é patológico diante dos problemas do cineasta na infância, Spielberg, por outro lado, consegue expor suas patologias em The Fabelmans sem deixá-las tomarem conta – ainda que talvez dominando-as demais. Próximo ao final da história, quando Sammy está perto de se formar no ensino médio, lhe é encarregado fazer um filme registrando um dia de passeio da turma na praia. O personagem apresenta o corte final para toda a turma, durante sua formatura: um filme de verão, onde jovens se divertem em gincanas e brincadeiras bobas, já dotadas da nostalgia que irão adquirir nos anos por vir. No processo de montagem, Sammy também maneja o filme de modo que este assuma personagens como em uma ficção: um antagonista, que incomoda a todos na praia, depois ridicularizado, e um protagonista, um jovem bonito e viril que parece assumir uma postura de herói na pequena narrativa. Ambos os jovens eram seus inimigos na escola, com quem já havia brigado. Ao final do filme, o protagonista que foi tão bem retratado nas telas vem tirar satisfações com Sammy, transtornado. Ele sabe que nunca será aquilo que foi mostrado no filme, que nunca alcançará essa imagem prometida do herói. O momento surpreende: que o antagonista do filme se irritasse com Sammy era esperado, mas esta é uma virada interessante. O perigo do cinema, afinal, não está apenas em sua indiscreta e inflexível revelação da verdade, mas na construção da mentira. É este segundo caminho perigoso que Spielberg decidirá tomar: aquele de mocinhos e bandidos, de tiroteios, efeitos, de narrativas maniqueístas.

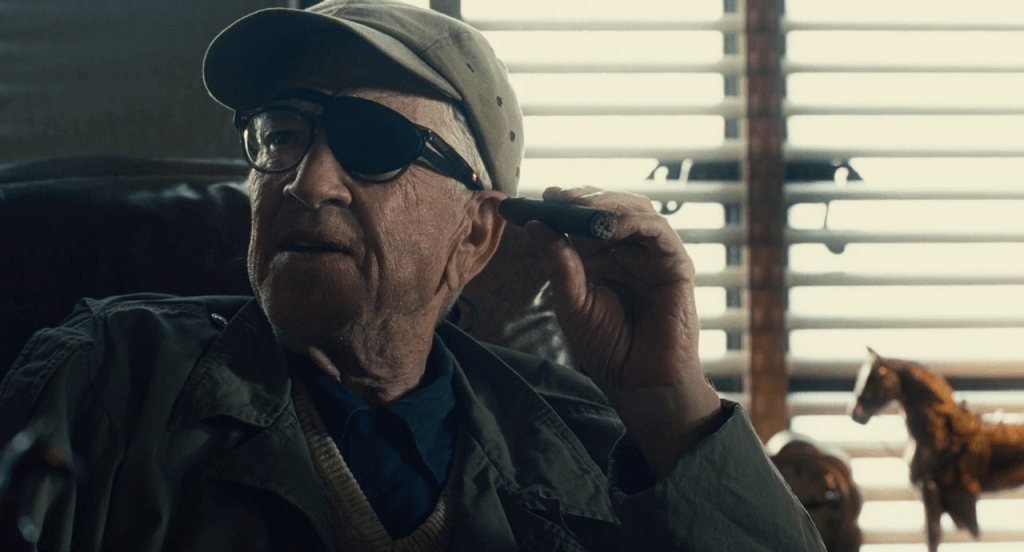

O interesse de Sammy pelo Western, afinal, é evidente desde o princípio do filme e no final ele tem a oportunidade de conhecer seu ídolo, John Ford, interpretado por ninguém menos do que David Lynch. Como o gênero e suas paisagens características, o cinema de Ford é um mundo vasto e complexo, que pode ser compreendido por diferentes perspectivas. É um cinema tão popular quanto intelectual, preocupado tanto com a estética de seus planos, com o ritmo de suas cenas, com a dinâmica de seus personagens, quanto com a precisão histórica dos eventos relatados. É um cinema de narrativas simultaneamente, em aparente paradoxo, maniqueístas e ambíguas, de verdades e mentiras. É o que justifica seus admiradores serem cineastas tão distintos quanto Spielberg, Jean-Marie Straub ou Pedro Costa. O único conselho que Ford dá ao jovem Sammy, em início de carreira, é simples, uma dica pragmática sobre a composição do plano: “nunca coloque o horizonte no meio da tela na composição, sempre acima ou abaixo”. É difícil inferir o que o momento de fato significa para o jovem cineasta; é evidente que este não é o conselho que esperava, mas tampouco podemos dizer que se trata de uma decepção.

Logo a seguir, no plano final do filme, Sammy perambula pelos estúdios com ar sonhador enquanto a câmera, em um movimento ostensivo e atrapalhado, sobe para ajeitar o enquadramento ao modo recém ensinado por Ford, abaixando a linha do horizonte antes centralizada. Este raro momento em que a câmera assume esta postura antropomórfica desajeitada parece sugerir um despojamento de Sammy em relação às “regras do cinema”, como se o filme nos dissesse “ops, ele ainda está aprendendo.” É uma atitude paternalista de Spielberg em relação não apenas ao protagonista – e, por tabela, em relação a ele próprio – mas a quem assiste ao filme. Pois apesar de se passar por aprendizado, por imprecisão, a ostentação do gesto tem, na verdade, fins instrutivos ao espectador.

Se Spielberg é um diretor tão amplamente reconhecido, um cineasta “popular”, isto se deve sobretudo à sua didática. Esta é responsável por sua eficiência ao guiar as emoções do espectador – não é qualquer um que consegue dirigir dinossauros mecânicos de maneira cativante – mas também possui um lado malicioso quando este norteamento se transforma em controle. É isto que motiva a raiva sentida pelo personagem tornado herói em seu filme escolar, mais esperto que Sammy acreditava ser. Há um limite de até onde se deve levar o espectador e Spielberg com frequência o ultrapassa, não apenas o toma pela mão como, ao fazê-lo, pesa a sua própria. É o caso desta cena final de The Fabelmans, semelhante à famosa cena da menina de casaco vermelho em Schindler’s List, único ponto de cor no filme preto e branco. As lágrimas ou risadinhas que momentos como estes proporcionam não surgem naturalmente, por uma potência acumulada dramaticamente ao longo do filme ou por alguma cena que se desdobre diante de nós [4]. Disfarçados de delicadeza ou sensibilidade perante ao tema retratado, estes momentos na verdade se aproveitam do teor emocional ou intrigante de seu conteúdo para voltar a atenção do espectador para a direção do filme, para seu mérito e virtuosismo. A barbárie representada em Schindler’s List já seria o suficiente para afetar o espectador, mas a menina de casaco vermelho nos lembra que há alguém por trás das câmeras responsável por nos proporcionar tais emoções; alguém que, como ela, se destaca do resto. Há um “toque de mestre” ali, assim como no movimento de câmera que finaliza The Fabelmans, nos lembrando quem é, de fato, o nome que devemos admirar: não John Ford, nem mesmo Sammy Fabelman, mas Steven Spielberg.

Dito isto, a cena com Ford tem seus méritos. Apesar do cinema de Spielberg costumar se ater àquilo que é de alguma forma seguro, convencional, centrado em seu “cercadinho” como chamei antes [5], ele apresenta aqui uma abertura incomum, irreverente: ele coloca David Lynch para interpretar Ford [6], o introduzindo como “o melhor diretor de todos os tempos”. Podemos, assim, independentemente de quais fossem as intenções de Spielberg com esta escolha inusitada de elenco, imaginar como seriam os filmes deste híbrido entre Ford e Lynch, assim como imaginamos como seriam os filmes de Sammy Fabelman. É bom que Fabelman não tenha o mesmo nome de Spielberg justamente por isso, podemos conjecturar este novo cineasta – o que seriam das cenas em que as outras personagens comentam os “filmes de Fabelman” se estivessem de fato falando “filmes de Spielberg”? A auto-bajulação provavelmente seria demais para o espectador.

Um dos maiores méritos de The Fabelmans, afinal, é que não seja dos filmes mais coesos de Spielberg. Ele se abre em diferentes direções, deixa pontas soltas, projeta esta personagem que ganha uma vida própria, que talvez faça tudo diferente de seu criador. O cineasta prometido pode soar mais promissor do que o próprio Spielberg, mas é seu filme que o coloca no mundo, ainda que através da ficção. E não há final em vista para Sammy; terminar o filme com seu alter-ego fazendo sucesso seria, novamente, indulgência demais para uma auto-biografia. É o pudor, portanto, que o salva da pieguice, assim como a falta dele resultou em Private Ryan terminar com um fade in para uma bandeira estadunidense. Mas falar sobre si mesmo é delicado, talvez mais até do que falar sobre a Segunda Guerra.

Paula Mermelstein

Notas:

1 – Falo um pouco sobre isso no texto “Notas sobre a especificidade no filme de auto-ficção”, publicado na Revista Limite n.1.

2 – “O cercadinho de Spielberg”, publicado na Revista Limite n.5.

3 – FOSTER, Hal. Death in America (1996). Em: Andy Warhol (October Files). Ed. Annette Michelson. Cambridge: MIT Press, 2001.

4 – Neste caso, não consigo lembrar de exemplo melhor que o momento interminável de The Bridges of Madison County (1995), quando a personagem de Meryl Streep quase salta de seu carro e vai embora com a personagem de Clint Eastwood, parado dentro de sua caminhonete, na chuva. Na cena, a espera esperançosa de Eastwood, condizente com a nossa própria, nos dá tempo o suficiente para processar todo o romance intenso que acompanhamos antes, tudo aquilo que está em jogo. É quase sádica com o espectador, passando longe do paternalismo.

5 – Ver nota 2.

6 – O contato entre Spielberg e Lynch foi feito aparentemente por Laura Dern, que atuou tanto em Jurassic Park (1993) quanto em Blue Velvet (1986), um ponto de encontro curioso entre os dois cineastas.