O Fausto de Goethe trocaria tudo por um tapete mágico onde pudesse voar junto do sol, em um dia infinito, contemplando todo o espaço aberto da natureza. Outro Fausto, de nome corrompido, misturado ao Fawcett da vedete, não quer saber de tapete mágico nenhum. Um Fausto contemporâneo não sobe em tapetinho mágico não. A literatura de Fausto Fawcett é uma que depende das sombras e que se forma próxima da caixa-de-rua, onde todos estão tentando se virar, fazendo um serviço de manhã e outro de noite, aproximando suas paixões de suas profissões, e o mercado formal do crime. Para suas personagens, portanto, o sonho da Aufklarüng apenas botaria água em seus chopps.

Veterano desconfiado em relação aos encantos do progresso, Fausto é um orador e escritor de imaginação mais para mefistofélica. As quase quatro horas de conversa que tivemos o prazer de travar com ele nada ficam devendo em relação ao efeito de seus textos, a todo momento as respostas remetiam ao fluxo de sua poética, ele mesmo a “semi uzi equipadinha de cartucho musical” de Rio 40 Graus. A certa altura um passante gritou lá de baixo rompendo o silêncio – “Eu tô maluco!” – e a própria rua pareceu ressoar com a voz poderosa que no interior nos desencorajava das facilidades da autoajuda e das promessas do transumanismo. Transumano é o Capitão Nascimento, para meros mortais resta a versão de camelô.

Se em 1987, ano marcado pela morte de Andy Warhol e Gilberto Freyre, “Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros” falava de um mundo onde as formas mais sofisticadas da técnica inevitavelmente param na mão de criminosos simpáticos, foi nesse mesmo ano que a partir de um ferro velho uma amostra de Césio 137, roubada de uma demolição que foi embargada e ficou pela metade, provocou o maior acidente radiológico do mundo em Goiânia. Desastre que por si só não pareceria deslocado no conjunto do disco. Aquele ano assombrado por fiscais do Sarney e pela carne de Chernobyl pareceu ter ficado para trás com a consolidação da Nova Democracia, embora Fawcett por todos esses anos continuasse a pregar em suas litanias o acidente permanente que é a sociedade brasileira.

Já quase meio século depois, aqueles anos de interstício do governo Sarney estão, como um planeta invasor, prestes a colidir com o nosso tempo. A geração nascida nos oitenta e noventa aguarda nervosa o acercamento da penúria e da malandragem que assombra o discurso de seus velhos. Para aqueles que procurando o que assistir enquanto o desastre corre, Fausto Fawcett aparece na forma de um homem do sapato branco ainda mais sedutor, humanista pervertido, nos oferece não um contrato com o inferno, e sim um noticiário do jardim das delícias.

Texto introdutório por João Vitor Giorno e entrevista por Davi Pedro Braga, João Vitor Giorno, Matheus Zenom e Paula Mermelstein

***

Matheus Zenom: Fausto, pra começar a conversa, algo que faz com que a gente goste tanto do seu trabalho é reconhecer nele um imaginário muito próprio seu, um imaginário que você tira tanto do que está nos jornais, nas ruas, na literatura, na cultura de maneira geral. Queria saber se você já desenvolvia esse imaginário antes das músicas, antes de estrear como cantor, se já escrevia antes, qual era sua relação com a literatura antes.

Fausto Fawcett: Essa mistura sempre aconteceu. Desde que eu comecei, adolescente, a escrever contos, a me meter a fazer comentários sobre o mundo, pra mim era tudo a partir de uma espécie de grande colagem. Isso tinha a ver com a rua, o lugar onde eu estava, um lugar exigente, que é Copacabana. Todo o imaginário que tinha a ver com o rock, que, na época, em 1971, 72 era o grande farol comportamental, filosófico, cultural de certa juventude – aliás, eu gosto de me referir aos grupos muito mais como companhias teatrais e musicais do que simplesmente grupos de rock, porque cada um tinha um imaginário, sugeria alguma coisa, no Brasil e fora, obviamente. Você colocava uma vitrola, um vinil e tal, e ficava escrevendo a partir daquilo. A outra influência grande eram os livros; e aí tem um detalhezinho, porque às vezes eu não tinha dinheiro pra comprar, às vezes eu só queria uma parte do livro, só me interessava por um trecho dele. Estou falando porque isso tem uma ponte com o rap, com a falação. Então, eu, que obviamente sempre gostei de andar muito e pensar andando, elaborar as coisas andando, andando pra observar e pensar, eu decorava trechos dos livros. Uma página aqui, outra página ali, um trecho ali e outra coisa aqui e quando eu via tinha metade de um capítulo decorado.

Tinham também as bancas de jornal. Hoje em dia elas viraram quase que uns minibazares, mas estou falando isso porque antes, quando você entrava nelas elas se transformavam em cabanas de publicações. Eu sempre gostei muito de revista, de jornal, enfim, de comunicação, e você via uma revista de aeronáutica, erótica, de administração, de fofoca que seja. De certa forma, pra mim, já tinha uma pulsação de vários universos. Com imagens, figuras também. Aquilo fazia uma ponte com a minha infância, porque eu fiquei uns 3, 4 anos morando ali no Leblon, do lado do Jardim de Alah, onde tem o edifício Jornalistas, não sei se é esse ainda o apelido, são 3 edifícios, ali do lado da Cruzada São Sebastião, no começo do Leblon, do lado da entrada do metrô. Nessa época eram histórias em quadrinhos, daquelas tradicionais, todas que se possa imaginar; só bem depois que surgiram as graphic novels, essas coisas diferentes, mais “profundas”, sei lá. E lia também contos de fadas, Monteiro Lobato etc. Você vê, essa mistura já acontecia ali, essa coisa fechada no Leblon.

Em Copacabana, isso se expandiu por causa do ambiente, as informações eram muitas; consequentemente, vindas das pessoas com quem eu conversava, do ambiente com o qual eu interagia, que ia desde uma marginalidade, de uma coisa policialesca, marginal, até algo hedonista que tinha a ver com as boates, um hedonismo perigoso, boêmio. A presença forte do mar, da floresta e das pedras, do Pão de Açúcar, coisas que eram da Zona Sul, mas enfim, como presenças que dão uma encurralada no seu ego, em que você fica pequenininho, digamos assim. Você sobe num terraço, vê aquele mar de prédios, vê a multidão, vê todo o labirinto de construções, de profissões e aquilo dissolve teu ego, tanto numa forma de balbúrdia de civilização, de urbanidade, quanto como na clássica dissolução do ego diante da natureza. O ambiente é toda essa colagem de assuntos de que falei, como se fosse um quadrozinho de [Maurits Cornelis] Escher, em que uma coisa vai entrando por outra. Na minha, cabeça funcionava dessa forma.

Isso me lembra o texto que você botou [apontando para Paula], logo na primeira edição, falando dos quadros do Rubens, do Cronenberg, do Warhol [Fausto se refere ao texto “Flesh and Crash”]. Aquilo pra mim é a tradução disso, a principal, pra qualquer coisa, que é esse organismo vivo gigantesco e, como você bem coloca, em luta consigo mesmo, e cheio de tensão e equilíbrio. Isso pra mim estava na banca de jornal, na rua, na mistura de música com a escrita, que pra mim sempre teve uma perspectiva, uma onda de batida, de encefalograma. Depois, quando chego na PUC-Rio, onde fui fazer Comunicação, eu aproveito os materiais, quero dizer, a parafernalha de lá que só era usada pras aulas e passei a usar pra fazer radionovelas, gravações. Eu levava os discos, pegava o rádio e já fazia, com a ajuda de algumas pessoas – que depois viraram parceiros meus, como José Thomaz Brum, Marcelo de Alexandre – para fazer essas superposições e essas colagens. Pra mim, passear e circular por todo o tipo de imaginário é a principal tarefa, entendeu?

Não existe “um” imaginário. São 8 bilhões de pessoas, não sei quantas produções feitas por artistas, pintores, trabalhadores industriais, cientistas, escultores, cineastas, produções televisivas, radiofônicas, e agora isso explodiu com o digital e a internet. Você tem aquelas três pistas pra trabalhar: oral, que talvez seja a principal, durante milhares de anos; a escrita, que humanisticamente é um super pilar pra gente; e o audiovisual, que junto com o oral domina, porque, digamos, o humanismo vinculado a uma tradição letrada é quase como se ele fosse um chihuahua ali entre dois dobermanns, o oral e o audiovisual [risos].

Só que é um chihuahua bem poderoso. Afinal de contas, a palavra é uma força gigantesca, e você tem ainda um prestígio, toda uma presença influente na psique das pessoas de quem tem, sei lá, uma autoridade filosófica ou alguma função pedagógica. Agora você tem uma pessoa que fala, por exemplo, de estoicismo, que virou uma moda e que tem lá sua pertinência para ser usada como autoajuda, porque faz referência a um equilíbrio, a um “não se deixar levar pelas paixões”, pra você chegar e ter uma certa lucidez. Não ser “centrada”, porque a pessoa centrada acaba virando um alvo, mas ter uma forma de lidar com as paixões, com as agruras e delícias da vida. Como sempre, é um “ensina-me a viver”, mas por outro lado atende a autoajuda, que faz parte de uma grande tradição – isso já tem uns 30, 40 anos – de valorizar ou colocar em perspectiva o seu desempenho, comportamento. “Vamos melhorar o seu desempenho aí na vida, vá para sua essência”. O estouro da autoajuda começou com aqueles livros tipo “10 passos para você alcançar…” todos os sucessos: sucesso financeiro, sucesso no amor, sucesso no sexo, sucesso ali onde você vai. Começou dessa forma, depois viram que era só uma derivação de uma coisa do final do século XIX, começo do século XX, uma crença na força do pensamento que acabou desembocando em vários fundamentalismos, em várias cientologias, em várias seitas e bolhas de fanatismos que a gente tem hoje circulando midiaticamente soltinhas. Até no 8 de janeiro, esse tipo de coisa se fez presente. Não é o principal, mas faz parte da extrema-direita.

A autoajuda tem a ver com esses esoterismos, essas perversões de todas as religiões, ciências e crenças, pra chegar numa espécie de força do pensamento positivo, ou que tipo de pensamento for, e que acaba misturando com astrologia, com isso e aquilo, e fazendo dos cérebros ansiosos um caldeirão alucinado. E aí você vai ter gente do 8 de janeiro e gente do outro lado dito esquerdo também, acreditando em várias “New New Ages sustentáveis” e dizendo que é tudo legal [risos]. Aí tem um empate técnico. Esses fundamentalismos, pensamento positivo, autoajuda, em relação aos estoicos ou qualquer outra coisa – pode ser Nietzsche, Sócrates, qualquer coisa que seria sofisticada, erudita – também acaba virando autoajuda. Começou com esse negócio de “dez passos pra qualquer coisa” e depois viram que não é só isso, que você tem que lidar com as sombras, como qualquer bom cinema ou boa literatura, tem que lidar com as ambiguidades. Só que aí eles exageraram ao contrário e apareceram 300 livros com “foda-se”, “ligue o foda-se” e não sei o que. Tudo acaba sendo aquela jornadazinha do herói, no final das contas, transposto para autoajuda. É o outro lado do 8 de janeiro, que são os movimentos identitários, que tem sua relevância, sua pertinência óbvia, mas também tem seus excessos, como toda militância, e acaba criando armadilhas de intolerância.

João Vitor Giorno: Aproveitando essa coisa goethiana que tem no seu trabalho e no seu nome, como você encara a literatura de formação, do Bildungsroman, e qual a possibilidade dela na nossa época diante do que você tá falando, com a atrofia da literatura em relação às outras formas de comunicação, desse mundo hiper complexo e até a ideia do romance de formação em paralelo à autoajuda? Isso é algo que você falou e fiquei achando interessante.

FF: Hoje é como se toda obra literária tivesse que ser, de certa forma, edificante. Porque de um lado tem “a família, a tradição e não sei o que”, tudo distorcido, e do outro lado, a jornada do herói de quem é periférico, ferrado. Então, o Paul Verhoeven não vai dar, entendeu? Ou o Cronenberg, o que for. O próprio Dostoiévski ou o Nelson Rodrigues, não pode. Um Dalton Trevisan, um Rubem Fonseca não pode. Porque você não deve tratar o ser humano a socos e pontapés ou entrar nas insignificâncias e nas ambiguidades, no raso mesmo em que ele esteja, sem dar a ele uma perspectiva. Isso é o auge daquele sentimento moderno que todos têm, de certa forma, de que nós temos capacidade de resolver tudo: “isso está acontecendo porque…” e aí você escolhe: porque tem alguma causa psicológica ou sociológica. Principalmente sociológica, porque “a culpa é da sociedade que faz aquele indivíduo” e “quando a sociedade estiver legal, ele vai ficar legal!” Aí não teríamos filmes escandinavos, não precisaria. Com um alto índice de desenvolvimento, para que você vai fazer arte? Não precisa mais…

Estas perspectivas levam pra pergunta que você fez: romance de formação do quê? De quê? De que forma, o que que se formou em você? Porque essa batalha entre as ambiguidades todas que a gente tem, os paradoxos, as contradições, eram o que faziam ser um grande barato você ler Dostoievski, Shakespeare, Nelson Rodrigues, a base mesmo, humanista. Mas como a gente tem uma vivencia de urgência, de comercialização absoluta do que a gente sente, estamos em um certo clima Pavlov em que a gente nem sente mais direito, como se as pessoas babassem de indignação, mas também babassem de misericórdia, babassem de empatia… é tudo histérico. A pandemia tocou nisso bastante: tudo o que você tinha como movimentação, civilização da sua vida, do cotidiano, ficou no modo avião. De certa forma, a gente tá há uns 20, 30 anos, convivendo com bugs atrás de bugs. Teve aquilo na virada dos anos 90 pra década de 2000, em que o grande assunto era que os hackers iriam parar o mundo. A web tinha acabado de chegar, nem tinha chegado direito pra todo mundo, e já falaram que ia parar. Não aconteceu. Os bugs foram outros: o 11 de setembro, epidemias que não viraram pandemias, mas funcionaram como ensaios, os bugs econômicos, de 1997 e, depois, o de 2008 ; em relação às perturbações climáticas você tem, em 2004, um grande tsunami… Você teve vários colapsos, até que uma dessas epidemias virou pandemia e realmente parou o mundo. Isso colocou todos nós numa urgência, como se todos vivessem que nem os soldados quando voltam da guerra, com aqueles transtornos pós-traumáticos. O que o Talibã representa também está de certa forma espalhado; fechamento, fundamentalismo, porque você não aguenta a avalanche das coisas que acontecem. Isso pra gente aqui, que gosta de informação, mas também atinge todo mundo pelo lado econômico, financeiro.

Outro problema é não saber quais valores, o que nós devemos valorizar em termos comportamentais ou de organização social. A gente diz “ah não, isso é democracia” e você vai ver, 34% dos países são democracias, dos, sei lá, 200 que tem no mundo. Tem uma grande turma que são democracias movediças, que você não sabe muito bem como que tá, e uma grande turma ainda cheia de ditaduras, tiranias… Tem um nomezinho chamado “sinarquia”, que é você ter um governo com castas, uma classe dirigente. Isso, de certa forma, tá nesses fundamentalismos. Existe uma meia dúzia que manda no mundo e a gente tá vivendo um processo em que dos 8 bilhões, 4 bilhões vão se ferrar. Então, não vai dar, não tem como. Robotizações, financeirização, uberização da vida no geral. Nessa, de que 4 bilhões vão morrer, o que vão aparecer? Anarquias, anarquias e anarquias. Tanto no que diz respeito à zona total, revoltas e levantes, mas também anarquias em ambientes já anárquicos, não no sentido coletivista, mas no sentido de serem zonas de negociação obscura espalhadas pelo mundo. Ou, quando você olha pra Amazônia, que obviamente deu uma piorada geral, mas sempre foi um faroeste verde, uma terra de ninguém, com pouca presença de Estado – quando teve foi de forma equivocada – ali sempre foi complicado, mas nesses últimos quatro anos colocaram uma quinta marcha e aí ficou terrível. Nesses lugares de fronteira, em que os estados, as nações não existem, em que tudo meio misturado, é onde acho que isso vai acontecer.

O próprio capitalismo se tornou, mais do que todo mundo, “anárquico”. Você não sabe o que vai acontecer, o que pode ser, pra onde vai o meu dinheiro. Essas duas coisas espremem um pouco a democracia. A democracia fica ali, rodando sua bolsinha de direitos humanos, faz pose e tal, coisa completamente necessária. Mas esse é o ponto. Essa sinarquia é uma patologia de ordem que tá na mente das pessoas. A pessoa diz “quero ordem!”, mas nem sabe como, são caricaturas. O outro quer revolução, mas é a caricatura de uma revolução. “Revolução pra quê, meu querido? Como, de que forma, meu caro?” E as mitologias – porque nós somos mitômanos de raiz, essa é a verdade, vivemos de crenças coadunadas, compartilhadas, pra gente levantar todo dia e poder fazer o que tem que fazer – as mitologias, que foram criadas por artistas, cientistas, empresários, nesses anos todos, principalmente nos últimos 300, ganharam uma velocidade de acontecimentos que é até um paradoxo, porque os fatos somem de tanto acontecer. A realidade também.

Você tem duas grandes vastidões de estudo: uma praticamente diz que tudo que é muito antigo e ninguém segura. Tem um livro muito interessante que saiu agora, chamado O Despertar de Tudo, de David Graeber e David Wengrow. É um livro interessante porque eles pegam no pé do [Noah Yuval] Harari, meio que pra desmentir o livro do cara. Estou citando esse livro porque, além de ser um livro realmente sensacional, no fim eles querem chegar e dizer: “olha, ficam dizendo que a nossa vocação, como seres humanos, é de uma certa agressividade, de conquista”, ou seja, quase tendendo para uma coisa de que a sociedade gira em torno do egoísmo. Eles botam lá que Hobbes e Rousseau são enfiados nas nossas cabeças, de que “o homem é o lobo do homem, então tem que ter um estado forte” ou “a sociedade estraga um homem que seria naturalmente bom”. No livro, os caras pegam essa ideia pra dizer de que não é bem assim, dizem que existem provas de que nós temos um básico instinto de coletividade, de sociedade sem hierarquias. O grande problema deles é esse, a violência das hierarquias. É como se você tivesse, pra usar a linguagem do futebol, um VAR. O cara fala “não, vamos ver porque tinha um impedimento aí, ou uma falta lá no início da jogada”. É como se as palestras de um arqueólogo hoje em dia tivessem que começar assim, porque o passado está mais enigmático do que nunca [risos].

Isso é uma das coisas e a outra são os estudos sobre a velocidade que a partir da Revolução Industrial inglesa, algo que aumentou e aumentou e aumentou, e junto dela aumentaram duas coisas: uma é a história do acidente – tanto faz se é a locomotiva, a bomba atômica, a internet – o que sai da gente já tá com algum acidente programado, um erro, alguma coisa. Isso é um argumento pra desmentir essa história de que existe uma linha reta de progresso. É disso que a gente tem que falar, porque muitos acham que, com progresso tecnológico, você tem um progresso ético e que nós estamos num progresso ético. Como que uma pessoa do séc. XXI fala isso? Tá bom, aí você joga todo o Shakespeare fora, toda a literatura, se você não pode ler algo do séc. XII, de 2000 anos atrás, e aquilo fazer sentido pra você. É claro que você tem todo o contexto histórico, todos os descontos, mas vai fazer algum sentido, então não pode jogar fora. Na verdade, nós não mudamos; nos adaptamos, como o macaco no filme do Kubrick [2001], quando joga o osso pra cima e vira uma nave espacial. De certa forma, é isso, mas, de uma forma cristã, porque foram eles que inventaram isso, com um fim auspicioso para toda uma saga. Ainda se acredita nisso: “agora vai, agora nós vamos…” e não se tem essa visão de um organismo intenso, lutando contra si mesmo.

No final das contas, é sempre isso. Estamos nesse ponto com essas duas grandes visões, as sinarquias e as anarquias, o audiovisual e o oral, e pra você fazer o romance ou o livro de formação, você tem que se fragmentar completamente. E aí, como você lida com essa fragmentação? Você lida com ela ou vai falar sobre os seus sentimentos? Como seus sentimentos são, eles já vêm de uma patologia? É difícil. Ou então você faz sua jornadazinha do herói, “passei por isso, passei por aquilo”. Lindo, sabemos o que foi, o que aconteceu, legal. Mas, e aí, o que fica dessa fragmentação, dessa luta, que está em um pintor como Bosch, ou em qualquer painel gigantesco, em Xangai, Tóquio, Nova York, mostrando várias coisas? Porque é isso que acontece com a gente, poder pegar, olhar e falar “o que se formou em você?”. Acho que a pergunta é mais essa. Como estão esses elementos todos que falei aqui dentro de você, desde as grandes histórias até as pequeninas histórias da vida e do mundo? O que você tem de transtorno, de síndrome, que é a moda e também o modo, como é de certa forma levada a vida, a sociedade. Como é que tá aí você sendo subempregado, ou camelotado, ou sem nenhuma perspectiva, não estuda nem nada, faz parte dos 70, 80 milhões de perspectivas zeradas, mas que tem acesso, de repente, a um celular, que entra numa rede social e de repente acontece, como “desinfluencer” ou sei lá o que.

As coisas estão bem mais misturadas e complexas. Dá pra você ter contato com uma coisa de 2, 3 mil anos e aquilo te tocar, é óbvio que dá um valor pro romance de formação. Fiz uma brincadeira, porque geralmente as coisas ficam menos interessantes. Me interesso mais por romances de ideias, que são feitos como que de ensaios, romances em que os personagens são mais conceitos. Porque é mais ou menos assim que eu sinto e vejo. Tem um raso que é de uma tosqueira, de um desinteresse das pessoas, mas também tem um raso que é do que nós nos transformamos, de certas cascas, de certos marketings.

MZ: Eu tinha duas perguntas pra fazer a partir disso; uma delas é a partir do que você falou de outras sociedades, outras épocas, pensando em versos como “visuais medievais da Turquia imperial”. Queria saber como é pra você, dentro da sua obra, esse olhar pra trás, pra História, muitas vezes buscando a origem de fenômenos do presente no passado. E gostaria de te ouvir falar também sobre suas influências literárias.

FF: Você vê, o modo como eu falei aqui já escancara a colagem, que vai sair no texto, que aparece nas músicas, nas obras… já acontece dessa forma. E, dentro dessa colagem, me lembro aqui de uma frase de um super poeta paulista chamado Douglas Kim, no seu livro Morrer: Verbo Infinito, onde ele diz “ser contemporâneo não é ser ligado apenas às coisas da sua atualidade, mas à todas as épocas”. Isso é uma coisa. A outra, já entrando em uma das influências literárias, é um expediente que o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos tinham que era descobrir o que era moderno, contemporâneo ou algo que o valha, justamente nas antiguidades. Eles passaram a vida fazendo arqueologias de textos, de autores medievais, pra ver como eles eram mais instigantes e contundentes dentro de alguma modernidade. Ou seja, o cara podia falar de máquinas no século XI, XII, de fragmentação… coisas que a gente acha que são completamente modernas. Talvez a velocidade seja a única coisa que a gente realmente vivencie de forma inédita porque o resto, como dizia Millôr Fernandes, quando chegou o audiovisual, a literatura já tinha demarcado os sentimentos. Claro que são outras linguagens, de uma outra linha, dinâmica, digamos, mas as coisas tavam mesmo demarcadas por literatura mística e literatura humanística. Essa perspectiva exerceu uma influência muito forte em mim quando comecei a ler.

É inevitável, tanto que acabei de citar o livro desses meninos [O Despertar de Tudo], que virou uma tendência. Não o livro deles simplesmente, mas essa tendência de remexer, remexer e remexer o passado infinitamente. Porque o futuro, coitado, virou mesmo uma sobra de ficção científica e tanto as distopias quanto as utopias, com seus totalitarismos, deixaram de representar alguma perspectiva, alguma expectativa em relação ao curso dos acontecimentos. A utopia sempre dá em alguma coisa fechada, porque achamos que seria, digamos, um grande bem comum para o qual estamos destinados. E a distopia é como se fosse um desastre total, do capitalismo ou qualquer outra coisa. Então, você vai ficar com pequenas anarquias ou grandes, monumentais, empresas passando por cima dos países. Claro, isso tem sua pertinência, mas qual é o problema disso? É que a distopia e utopia já estão insuficientes pro que está acontecendo, pra tentar dar conta. Já viraram clichês, caricaturas deliciosas, mas estão insuficientes, na verdade a gente tá vivendo algo mais pra Black Mirror mesmo. É o desastre das inovações e, como a gente tá sendo cotidianamente amalgamado com as máquinas, você não precisa fazer projeções totalitárias sobre.

Na questão das influencias, voltando à coisa da infância, tinha uma coleção chamada “Tesouros da Juventude”. Era uma espécie de Google, porque tinha de tudo, desde sei lá, ensinar a cozinhar alguma coisa, até Os Lusíadas. E lá estava eu lendo trechos do Fausto, Os Lusíadas, Alice no País das Maravilhas, Hamlet, As viagens de Gulliver, O Barão de Munchausen e, claro que com pouca idade você não tem a dimensão, a bagagem de vida, e aquilo não vai te bater totalmente , mas você vê as gravuras e fica com o que aquilo tem de portal pra sua imaginação, você intui sobre um pacto com o diabo, uma menina que cai no buraco e entra em aventuras, Hércules e suas doze tarefas. Isso é algo que eu gosto muito. Quando falo dos personagens que são conceitos, e dos romances que são mais ligados à ensaística, é mais ou menos por isso. A trama é um fiapo; o que acontece, as ambientações, o que influencia, o que cai, o que movimenta os personagens, isso é o que me interessa. É por isso que falei em relação ao romance de formação; não são os seus sentimentos que estão colocados. Você pode enveredar por ali, óbvio, mas acho mais interessante o que que está te influenciando, formando; que criatura está forjando todas as semanas a sua sensibilidade.

Ali entre 72 e 77, 78, foi, digamos, o big-bang do meu interesse, meu mergulho inicial na literatura. Um primeiro livro: Laranja Mecânica. Li, sei lá, umas 10 edições do livro. E por que? Primeiro porque eu era acostumado com o rock, quando o rock era rock, no ambiente de Copacabana, em que a marginalidade, a polícia, estava tudo muito presente. Então, estava aí um livro que falava de um adolescente com uma postura que era, por um lado, pertinente – um revoltado, ainda que meio sociopata –, mas era um cara que ouvia música clássica, e eu ali não tinha esse interesse ainda, e achei aquilo muito bom, aquilo me bateu: toda essa adrenalina, endorfina, pode casar com Tchaikovsky. E a linguagem do livro também, já que o Anthony Burgess era um pesquisador de James Joyce, ele misturava nacos do idioma russo com nacos de gíria da rapaziada da Inglaterra. Aquela vertigem do texto, tanto a peculiaridade do personagem, quanto a vertigem textual, foi o que me fez pensar: “Porra, é isso. Isso aí é o que vai me interessar”.

Foi uma época do que hoje se chama de “literatura do desbunde”. Tinha o Paulo Leminski, com o Catatau. Waly Salomão, Me segura que eu vou dar um troço. Jorge Mautner, Fragmentos de Sabonete. O Waly Salomão organizou um livro do Caetano Veloso, Alegria Alegria. Aí tinha também um boom do conto como o gênero literário principal. Isso tudo no meio da ditadura, aquele sentimento de contracultura, e “desbunde” era um termo muitas vezes usado de forma pejorativa, como se fosse uma inútil fuga pra dentro de si mesmo. Já que não dava pra enfrentar a barra pesada da ditadura, vai procurar a imanência cósmica dentro de você. Tinha essa dicotomia: a rapaziada “séria” que ia pra movimento terrorista, luta armada, e os desbundados que estavam interessados em abrir a consciência ou algo assim. Seguindo nessa literatura, tinha o Luiz Carlos Maciel, que faleceu em 2017, um filósofo que tinha dois livros Nova Consciência e Morte Organizada, que me influenciaram muito. Nos contos, você tinha os dois principais que aconteceram naquela época, o Dalton Trevisan e o Rubem Fonseca e que iam, justamente, fundo, porque o Dalton Trevisan é aquilo, como se o caráter das pessoas pingasse na cozinha, tudo se dissolvendo, o mau caráter das pessoas, os desejos recônditos acontecendo. E o Rubem Fonseca é a animalidade refreada pela dita civilização, no caso carioca. Toda sociopatia, todo o antigregário tava ali nele e aquilo me fascinou. Não posso esquecer da Clarice Lispector, que é uma das mais importantes também, com Água Viva, A Maçã no Escuro e depois fui lendo os outros, mas nessa época peguei aí.

Junto com isso, você tinha As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, O Casamento do Céu e do Inferno do Wiliam Blake, as crônicas do Nelson Rodrigues, as esportivas e as de A vida como ela é, publicadas no O Globo, as crônicas do José Carlos Oliveira, publicadas no Jornal do Brasil, O Lobo da Estepe e O Jogo das Contas de Vidro de Herman Hesse e quase tudo do Aldous Huxley, que é justamente o cara dos romances mais conceituais, romances de idéias. Um dos livros do Huxley era um compêndio, chamado A Filosofia Perene, que apresentava um excelente mapeamento da perspectiva mística, de sufis a protestantes, era um puta de um almanaque maravilhoso. As Portas da Percepção, Admirável Mundo Novo, tiveram uns 4 ou 5 livros dele que me fecundaram a mente. Esse é o meu cenário mental. Outros dois que me fascinaram e moveram bastante foram o Roberto Piva com o Coxas e o Xadrez de Estrelas do Haroldo de Campos. Também autores estudados no curso de Comunicação como Umberto Eco e seus A Obra Aberta e Apocalipticos e Integrados, Roland Barthes e O Prazer do Texto, e todos do Marshall McLuhan, principalmente A Galáxia de Gutenberg e Guerra e Paz na Aldeia Global, com fragmentos do Finnegan’s Wake do James Joyce pontuando as reflexões sobre guerra e paz como tecnologias. Tinha gente que não rolava, porque tava censurada, mas no começo dos anos 80 isso começou a ser liberado e então pude cair de boca no Henry Miller, no William Burroughs, quando começaram a ter as publicações. O José Thomaz Brum, com quem trabalhei, passou a traduzir o Emil Cioran, que é maravilhoso. Enfim, essas são algumas dessas influencias, mas o começo era ali na metade dos anos 70, junto com todo o maravilhoso cinema do anos 70, obviamente.

Paula Mermelstein: Eu ia perguntar sobre o cinema dos anos 70, porque vejo muita afinidade entre os filmes do Rogério Sganzerla com seus textos, suas músicas.

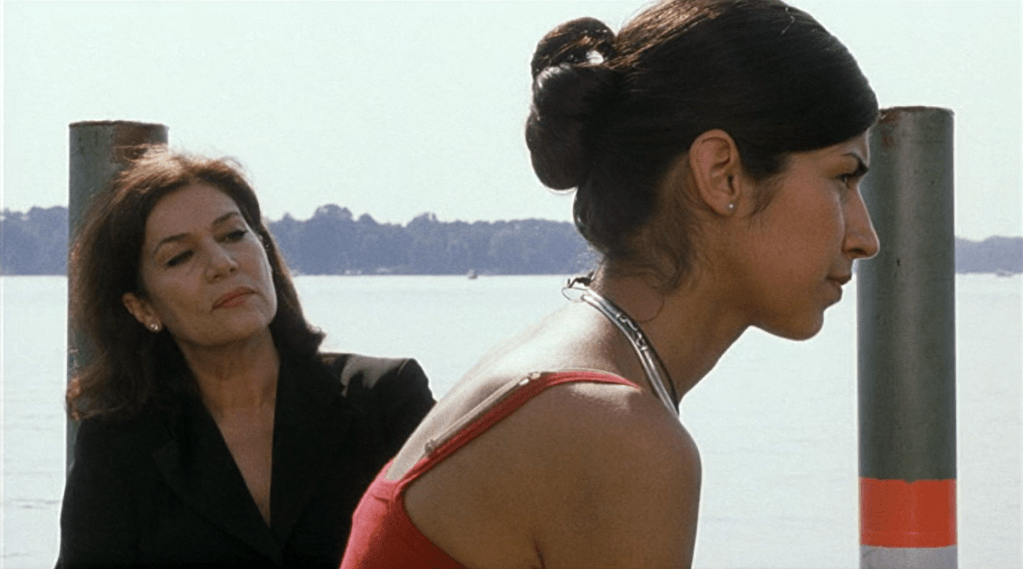

FF: Exatamente. Pra mim o Sganzerla é o top total. Fico ali com A Mulher de Todos, Copacabana Mon Amour e O Bandido, direto. Algo que fico lembrando, é justamente como que você podia, além da situação da Guerra Fria bem em alta, usufruir do cinema americano, mas tinha lá os europeus. Você acompanhava toda hora porque tinha Bergman, Fellini, Visconti, Godard, Truffaut. Tinha o europeu, numa outra pegada, digamos, e toda aquela sujeira filosófica urbana, criminosa e ao mesmo tempo alucinantemente afirmativa dos filmes americanos.

O meu interesse pelos filmes se dava muito pelos personagens, que eram meio jogados, marginalizados, outsiders. Porque a gente tem que entender que naquela época o negócio era o drop-out, era sair fora. Por isso que, às vezes, me dá meio nervoso como hoje todos querem pertencer: “Por favor, preciso fazer parte” [risos]. Você estando acostumado com aquilo, aquela crítica feroz e sacrificial, às vezes isso me dá nervoso. Mas os personagens e as situações eram essas. Então, claro, Apocalypse Now, O Poderoso Chefão, Taxi Driver, estavam ali. Tem um filme que é muito bom, da Liliana Cavani, que é O Porteiro da Noite. Hoje esse filme seria execrado. É um filme sobre o relacionamento de um nazista com uma judia, que tem todo um campo de força de fetiches, que eles forjaram entre eles num primeiro momento e depois retomam quando ele vira o porteiro de um hotel, ela aparece e tal. Esse filme me marcou muito pelo inusitado total e acho que será sempre assim. Um outro filme é o Network, com a Faye Dunaway, que mostra um grupo que é contratado pra cometer atos terroristas e aumentar a audiência da televisão. Todos os Bergmans, principalmente O Rosto, Gritos e Sussurros e O Sétimo Selo. O Bergman, junto com o Sganzerla, era o meu preferido, apesar do Apocalypse Now ser o meu filme de coração , no geral.

Ter a mente fecundada pela Nova York de Lou Reed, Taxi Driver, Andy Warhol, pela Berlim dos discos do David Bowie, pelo Brasil dos filmes policiais marginais como A Rainha Diaba e Lúcio Flavio, Passageiro da Agonia, e pela linhagem de filmes de tensão afetiva do Bergman foi sensacional, fundamental. No caso do Bergman ainda tem aquele aspecto escandinavo… não sei se a gente pode fazer essa ligação, mas gosto de fazer, porque afinal de contas, falam sobre o “IDH mais alto do mundo” e tem lá o Lars Von Trier, que é a continuação dessa tensão afetiva e a explicitação de como não existe garantia nenhuma de domínio social democrata sobre as patologias da sociedade, que isso vai até a página 2.

Esse cinema, assim como essa literatura e essa música, essas manifestações, colagens, são o princípio, a continuidade disso tudo, voltando naquela primeira pergunta. Essa é uma formação que te leva a uma perspectiva bem crítica, talvez pessimista, cínica, mas confiando completamente na tensão entre as vidas, nas conformações sociais. Esse mínimo sentido de que não vai chegar um ponto de maravilhamento social, disso ou aquilo, porque não é pra ser assim, é nesse sentido que eu quero dizer. Os filmes e os livros, nessa época, me deram essa perspectiva e isso pra mim é fundamento e confirmação. No meio dos anos 70, alguém falava “vocês tão aí fazendo contracultura”, toda aquela pertinente crítica à sociedade judaico-cristã etc etc, e que agora ganha outros nomes e outros acréscimos. Mas eu quero enfatizar que aquele alguém completava a sentença profética dizendo que “quem vai ser realmente subversivo no futuro vai ser a classe média, o próprio sistema. Serão criados outros sistemas e um vai ficar retroalimentando o outro. Então, as subversões serão sutis, mas não de uma forma que vá reformar o ser humano”. Esse é um dos grandes problemas. Como eu disse, é o “agora vai, vamos ao ideal do ser humano”, ao invés de olhar pra ele como ele é, o que no cinema dos anos 70 tinha muito, isso era fundamental. Esse é um ponto que, pra mim, é muito certeiro. Essas coisas foram se confirmando e procuro colocar sempre isso, seja numa música, num texto, pra qualquer trabalho para o qual eu seja convocado. Vou sempre colocar algo disso tudo que eu falei pra vocês, meu trabalho é esse. Vai de cinema à biologia, de biologia à tara forense, do forense pra bienais, mas nunca respeitando muito os parâmetros, porque aí seria outra coisa, teria que ter uma erudição acadêmica e não se trata disso. Claro que tem que ter uma pertinência, quando você fala “ah, isso tem a ver, ele não tá chutando”, mas é uma imersão, sempre uma imersão, nesse amálgama gigantesco.

Davi Pedro Braga: Eu queria fazer uma pergunta, voltando na questão do imaginário e ligando com o que você falou sobre sua formação e sobre Copacabana. Você tem uma música que é quase que uma obsessão pra mim, que é Chinesa Videomaker, que está ancorada numa descrição muito precisa e geográfica de Copacabana. Morando lá, percebo que muitas das coisas sobre as quais você fala acabaram, como as salas de cinema de rua. Queria saber como é pra você andar por ali, observando tudo que aquilo já foi pra você, em relação ao que você fabulou em cima daquilo e qual sua relação com o bairro hoje.

FF: Na verdade, aquele disco, Fausto Fawcett e Os Robos Efêmeros, é uma reportagem meio exagerada e hiperbólica do que acontecia. Mas ele tem dois lados, duas perspectivas. Uma é essa que você falou, é bem um documento das coisas que estavam ali, e alguns até dizem que isso ficou meio datado. Outra, é uma coisa que não fica datada, que é obviamente a estranheza, o caráter heterodoxo dos personagens, do bairro, que continua assim. Da movimentação dele, do frenesi que de certa forma continua. Nas décadas de 80, 90, aquilo era muito maior, era impressionante. Você chegava ali, principalmente no verão, e você não conseguia andar nas calçadas de tanto turista, tanto do Brasil quanto do exterior. Você tinha uma coisa que não tem hoje em dia mais, que é uma boemia ligada a boates, ao erotismo. As coisas mudaram, não sei se existe isso ainda, deve existir. Mas era outra movimentação, os camelos tomando conta da rua. No Rio, só o Centro da cidade, que também está esvaziado, e Madureira, tinham tanto frenesi de população, comércio e acontecimentos variados.

Como o disco é de 87, não tem como não fazer referência a coisas muito especificas, que acabam sendo interessantes como curiosidade. Por outro lado, você tem todo um retrato que continua do bairro. Quando falo de hiperbólico e exagero, é porque alguém chegar e falar: “Pô, não tá acontecendo nada. Tira a praia que fica igual a Caxias” [risos]. Dá pra chegar e sacanear de todo jeito, como você pode fazer com qualquer outro lugar. Millôr Fernandes falou: “Se eu quiser, avacalho Shakespeare tranquilamente, digo que ele só faz trocadalho, falando de sacanagem e crime, e acabou Shakespeare” [risos]. Por incrível que pareça, isso tem sua pertinência. Continuo adorando Copacabana, porque pra mim tem essa eletricidade que outros bairros não têm tanto, por essa coisa populacional e por ser essa marca de festividade – afinal, é por causa do tamanho da praia que você vai ter lá o Rolling Stones fazendo o seu maior show ou o Papa com 3 milhões de pessoas. Então, pô, foi mal! Você ter ainda essa eletricidade, essa coisa, me deixa à vontade, sempre me deixou. Mas, obviamente, não tem mais aquele frenesi, a confusão era maior, tudo que falei de marginalidade era maior. E aí, tem a coisa pessoal. Antes eu estava lá frequentando a noite, bebendo, e hoje é claro que mudei, mas o bairro também mudou.

Quando falo sobre Copacabana ser uma representação do Brasil, é que antes da década de 70, ainda com o Rio de capital, o Rio era o centro, capital, e Copacabana era o centro do centro. O cara saía da Cinelândia, onde tinha o Palácio Monroe, onde era a Câmara dos Deputados, e ia para as boates em Copacabana, onde tavam os senadores etc. Na década de 60, com o surgimento do O Pasquim – que foi um jornal que deu uma revolucionada na imprensa, com linguagem coloquial, em plena ditadura, e só com feras, o Paulo Francis, Millôr Fernandes, Luiz Carlos Maciel, Ivan Lessa – Ipanema começou a tomar conta, tomou conta ali nos anos 70, e tavam esses caras todos fazendo críticas à Copacabana porque o mercado imobiliário tomou conta em Copa, virou aquele paredão gigante, enquanto Ipanema ainda tinha algo de Cabo Frio [risos], em que você ficava ali sossegado e Copacabana parecia uma Hong Kong crescida. Mesmo na década de 50, você já tinha civilização. Então, tinha essa crítica que eles faziam: “parece um cortiço gigantesco!”.

No imaginário, e de forma bacana, Ipanema tomou conta. Você tinha ali o píer, o Asdrúbal Trouxe o Trombone, o Teatro Ipanema, era sensacional, sem problema. Copacabana virou um símbolo de decadência, enquanto, na verdade, era o contrário. Aquela capa de decadência era uma capa, que ocultava ou camuflava uma puta duma movimentação, só que não era como inaugurado em Ipanema… “inaugurado” mais ou menos, porque a Cinelândia já tinha meio que feito essa função, que era esse combo de juventude e cultura: teatro, cinema, os lugares, e a juventude que é a consumidora, que faz daquele lugar um evento urbano, social, cultural. Copacabana não tinha isso, era tudo misturado. Você tinha que entrar no bairro, se entregar a ele. Era um bairro “Brega Runner“, digamos assim. Isso me interessou. Tinha que falar dalí, tava faltando.

Tem essa perspectiva que vai permanecer. E a outra, um pouco datada, tem a ver com os cinemas que sumiram, coisas que são da década de 80 mesmo, que ficam apenas como uma curiosidade ou uma informação. Mas esse aspecto de uma mancha urbana e os personagens, as criaturas, as bizarrices, as contundências que acontecem nele, isso aí permanece. Copacabana continua sendo, obviamente, no Rio de Janeiro, um naquinho, uma amostra do Brasil. Se você quer fazer uma biópsia sociológica do Brasil e do que tá acontecendo hoje, tá ali. No caso do Rio de Janeiro, aquela coisa característica da favela e do asfalto e, além disso, tudo que aconteceu de mistura, dos anos 70 pra 80, entre três tipos de marginalidade, criminalidade, anti-sistema: o cara que era criminoso comum, misturando-se ao criminoso político e aqueles que saíram dos porões da ditadura. Os três amalgamados foram de certa forma tomando conta, comendo pelas beiradas, de modo que se o Rio de Janeiro era até pouco tempo um estado com algo perigoso dentro, hoje virou algo perigoso com um restinho de estado dentro. Isso aí é a caminhada dos últimos 40 anos e você vê isso em Copacabana, onde você quiser.

PM: Especificamente sobre essa música, a Chinesa Videomaker, queria que você falasse um pouco sobre algo que você faz ali e em outros textos, que é esse ato de listar, listar cinemas, músicas da Madonna, uma espécie de “não-narrativa”, ainda que isso esteja dentro da história.

FF: Esse é um expediente que acho muito bom, muito útil, da listagem, porque não é exatamente uma citação. Na citação você tá ali meio decorativamente falando alguma coisa; quando não tá conseguindo falar, aquilo substitui, e você acaba se atrapalhando. Na verdade, a citação tem que vir meio no fluxo, como se você falasse um idioma e dentro do idioma tá esse autor, pintor, isso e aquilo. Essas listas, seja a Madonna, o cinema, a banca de jornal, a Lucélia Santos na novela, essas figuras são criaturas, eu não posso substituí-las, são muito presentes, acontecimentos mesmo, e o que posso fazer é listá-las. Porque elas vão dar justamente a potência da dinâmica do que estou vendo, percebendo, sentindo e contando. Não só ele, mas o Henry Miller, em várias passagens dos livros dele, se não me engano principalmente no Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, ele pára numa esquina e simplesmente descreve o que está acontecendo: “o vento que bate na saia leva um fiapo do vestido e vai bater na lâmina de barbear do camarada que tá na varanda, e aquele fiapo pode ir pro cabelo da boneca, a boneca é gigantesca”. Vai aí uma vertigem, como se a lista fosse uma ferramenta pra falar dessa vertigem de coisas que tão acontecendo. Principalmente, por isso.

Falando dos cinemas, claro que não imediatamente, mas cada um que falo, o Metro, o Cinema 1, é como se fossem templozinhos, caverninhas onde acontecem certas coisas, em que você entra e sai transformado, ou devidamente inspirado pra alguma coisa, ou também puto da vida com algo ruim. Mas, de qualquer forma, mexido. Essas listas são coisas que eu adoro, são insubstituíveis, não vale a pena falar de outra forma aquilo. “É Madonna? É Madonna!” Se você não conhece, não tem a referência, então vai e procura! Tem duas posturas possíveis aí: ou você fica resmungando “ai, porra, não sei, é chato porque tem coisa que não conheço” ou você realmente se entrega ao texto, à musica, ao que seja. Aquilo não é empecilho nenhum, tá dentro de uma onda, de uma vibe, como se diz hoje em dia. Acho que as listas são bem importantes. O Umberto Eco fez um livro só sobre listas, Vertigem das Listas.

JG: Eu tenho uma pergunta que tem a ver com essa história das listas, porque parte do Jorge Luis Borges, alguém que é obcecado por listas. No Ficções, o primeiro conto se chama Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, nele um grupo de conspiradores inventa um planeta completo, cultura, geografia, tudo, e a uma certa altura objetos desse planeta começam a invadir o nosso. O conto acaba dizendo que o “francês, o inglês e o mero espanhol acabaram e Tlön dominou o mundo”, mas o Borges, narrador-personagem, continuava traduzindo uma edição do Urn Burial do Thomas Browne. Pela nossa conversa até agora, a sua postura muito contemporânea, do ponto de vista literário, ao contrário da atitude do Borges, parece abraçar essa invasão do mundo. Penso também na sua filiação com a literatura cyberpunk, onde é recorrente esse tema da invasão de um mundo por outro, mas você é muito mais radical do que um sujeito como o William Gibson, que tá o tempo inteiro levantando o mal estar… Na sua literatura invasores e invadidos estão pacificados? Isso seria algo muito carioca. É a UPP da invasão?

FF: Eu não diria pacificado, acho que é mais tenso. É tenso. Por isso fiz a referência ao seu texto [se refere ao “Flesh and Crash” da Paula], porque ele tem a definição perfeita. Pra mim não tem nada de paz, é o contrário, tá tudo em guerra o tempo toda, mas você talvez tenha entusiasmos, inercias e vertigens. Esse é o ponto. Inércias, pra caramba, desde o tédio com seu trabalho, sua vida, algo que vai dar em depressão, em desencontros. Entusiasmos, porque aí vai de cada um conseguir algo na sua vida, nas relações afetivas, autoestima, sexo, profissão, enfim, o que você quiser. E as vertigens, que é como falei, das pessoas moderninhas que acham que têm controle, que tudo tem uma causa e “se a gente descobrir a causa social daquilo ali, fica resolvido”, “as coisas terriveis acontecem, mas nós podemos resolver”. Claro, tem 50% disso porque isso acontece mesmo, mas 50% não, não tem controle sobre a vida, não adianta. E essa é a graça e desgraça dela. Você pode levar isso pra algo místico ou pra catástrofes sociológicas, você pode levar pra caos e crise, que é o combo do capitalismo. Agora ninguém sabe mais, esse caos e crise estão tão entranhados – e não “caos” como sinônimo de “confusão”, nem crise como sinônimo de alguma coisa que tá paralisando tudo e depois vai voltar a ordem, não. É crise constante e caos constante. Se você for pra geopolítica, aqui tá acontecendo uma coisa, ali outra… é um mosaico, que se não tiver uma visão caótica, sem linearidade e causalidades absolutas, se não lidar dessa forma, tchau, não vai dar. E “crise” porque justamente nada está pacifico e nem pacificado, não existe isso, não tem. Na verdade, é o contrário. O carioca é o cara mais tenso do Brasil, há muito tempo. Ele vive na bandidagem, como vai estar pacificado? Tanto é que ele tocou o terror por 4 anos no Planalto, era carioca o governo [risos]. Então não tem essa.

No geral, a literatura e as movimentações artísticas que me interessam sempre tocam nesse ponto, nessa tensão, nessa perspectiva que acabei de colocar pra vocês. Isso é o que me interessa e tem a ver com o que você falou do cyberpunk do William Gibson: estamos aqui, tem o bonzinho, tem o mauzinho; o mauzinho são as grandes corporações, os bonzinhos somos nós. Aí não dá, eu teria que ter fé no ser humano, aí é brincadeira [risos]. Esse é o ponto principal. O trabalho vai ser sempre esse, a Coca-Cola interior é essa. A Coca tem aquela marca registrada de fantasia na garrafa, eu empresto a minha Coca-Cola para teatro, cinema, mas o gás ali, o mistério do negócio, tá ligado a essas movimentações. Pra mim é sempre um quadro de Bosch. O cara fez aquilo à luz de vela, não tinha suíte, não tinha porra nenhuma. Pra mim, a afirmação de vida é essa. É aí que tem uma horizontalidade, no sentido de você ver que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo em todo lugar… Claro, a gente gostaria que não tivessem certas hierarquias, mas eu não posso entrar nesse mérito, porque senão eu não faço nada. O que eu vejo é só ser humano. E o cara diz: “pô, o cara é um monstro”, não sei o que. Não, meu querido, uma hiena não vai fazer isso. Só quem é capaz de fazer monstruosidades é o ser humano.

JG: Vou aproveitar pra fazer uma provocação: o que você acha dessa ideia de transumanismo?

FF: Todo esse papo, por exemplo, agora com o Chat GPT… tem duas coisas. Primeiro, tem uma coisa do comercial industrial capitalista. Na década de 90 tiveram quatro pistas que resolveriam tudo: o genoma, a neurociência, a robótica e a engenharia molecular, algo ligado aos materiais, modificação de materiais, algo assim, tipo fazer vidro maleável, coisa desse tipo. Quando você fala de transumanismo, por um lado, tem a continuação desse negócio do progresso: “Nós vamos melhorar, melhorar, melhorar. Se a gente não melhorou com religião, comunismo, liberalismo, vamos melhorar na máquina. Se o caráter não vai mudar, se não tem como a gente ficar legalzinho, então pelo menos vamos colocar potência. X-Men!” O raciocínio é este, de um lado, filosoficamente falando. Depois, “tem que botar pra funcionar essa ciência, esses fármacos todos”. Então, nós somos cobaias. Já faz um bom tempo que somos cobaias, de fármacos, de tecnologias portáteis, uma coisa acaba se ligando na outra. Precisamos cada vez mais de remédios, vai pra uma reunião de condomínio e toma 500mg de “Condominiol” [risos]. Tem todo esse lado filosófico, do progresso, “se não deu certo vai na máquina”.

Tem esse lado comercial, que é mais maquiavélico e tem um lado que é meio ridículo, entediante. O cara continua falando das “inovações” e você já boceja, porque o que não falta é inovação. O que levava um ano agora leva dois meses. Costumavam ter aquelas filas pra pegar o último computador, aquela coisa ridícula, as pessoas se matando pra pegar o último lançamento, o que já não tem mais. Vai sair o 30G aí daqui a pouco e você é indiferente: “Ah, tá bom, amanhã eu vou”. Você tem uma normalização do consumo, o consumo diminuiu isso. Continua um frenesi, toda hora tem que ter uma tecnologia, agora é esse Chat. Outra vez, “agora vai”. Com as tecnologias, você volta lá pro positivismo do séc. XVIII, de que quando tivermos a ciência, porque tecnologia é ciência aplicada, nós vamos tomar conta de tudo, só vamos administrar as emoções e os comportamentos. Tá lá em Auguste Comte, Saint-Simon e Marx. Hoje, ecos desse negócio ainda continuam e o transumanismo é o máximo disso, em termos filosóficos. Em termos comerciais uma jogada, você já tá meio transumano, mas tem o outro lado, que o cara do terceiro mundo sabe; a gambiarra, o não dar certo, os conluios, o lixo disso, que é reutilizado… tem tudo aí. Aqui é meio cyberfunk, né, não cyberpunk [risos].

MZ: Voltando ao que você falava antes do Rio de Janeiro, a coisa do bem e do mal… O que você acha dos filmes do Tropa de Elite e do retrato do Rio de Janeiro contemporâneo que eles fazem? Cito ele porque é o filme de maior repercussão em abordar a polícia, a milícia, enfim, e tudo que desde o primeiro filme [2007] pra cá se acentuou.

FF: É engraçado, porque na verdade você tem dois filmes. Tem o Cidade de Deus e o Tropa de Elite. Os dois filmes que tocaram nesses assuntos, ambos mega sucessos. Tropa de Elite. Foi um sucesso popular porque, claro, tem esse aspecto que muita gente ressalta de que o filme já falava “agora vem o fascismo aí”, já em 2007. O que tinha ali que talvez tenha sido deturpado, ou bateu mal, sei lá, é que o Cidade de Deus, apesar de se passar nos anos 70, falar das formações desse clima de tráfico, apesar daquela violência, os garotos atirando uns nos outros, a pancadaria, tem nele uma perspectiva de explorar algo um pouco mais afetuoso do que o Tropa de Elite, que é mais tenso mesmo. Nele, você vê lá o camarada tomando remédio, o que seria o conflito dentro dele, e depois acaba sendo mesmo, quando ele finalmente descobre que o pessoal é filho da puta. “Pô, precisou tomar remédio pra isso?” [risos]. Mas escancara um pouco essa coisa de seita mesmo que tá tendo nessas organizações, nas forças tarefas. Isso não foi explorado, isso é algo meu que tô trazendo aqui, toda aquela ascese, aquele treinamento, aquela exigência do máximo, aquilo ali é um transumanismo, de bobeira – de certa forma, é você superando seus limites, dentro de um objetivo ali fixado, coisa que é comum do militarismo.

O problema é que tinha toda essa perspectiva dessa seita, digamos, da força-tarefa, do BOPE, de estar ali atuando em nome do que seria uma ordem, algo que só vai ser colocado em questão no segundo filme. Ninguém questionava uma coisa que tava no filme, quando o personagem dizia que o cara que compra a droga tá ajudando o tráfico; não adianta insistir nisso, porque você já vê ali que a própria polícia tem problemas, corrupções. Aí coloca um camarada, protagonista, pra dizer, encarnar uma certa pureza. Essa pureza que é o perigo, assim como uma certa flexibilidade com marginalidade também deu no que acabei de falar, isso dos últimos 43 anos, houve essa flexibilização. Aí sim uma certa carioquice, a coisa do malandro, numa nova versão mais barra pesada. Então, foi deixando, deixando, e tomou conta, da forma mais escrota. Tem esse problema no filme. O personagem do André Matias, que insiste em falar da “ordem”, mas é uma ordem quase patológica, porque também, do outro lado, tem uma patologia foda, o cara colocando o outro no pneu. Porra, é 1×1. Aí nessa entra o cinema, simplesmente, o cara fez o filme que gerou uma certa sensação, de “olha o que está acontecendo”, mas com uma produção que parecia de primeiro mundo.

Isso ganhou uma popularidade semelhante a dos blockbusters internacionais e a dos programas sensacionalistas, policialescos, que tinham e tem uma tradição, e que no segundo filme está bem representado, com o personagem que interpreta uma espécie de Wagner Montes. Isso toca fundo nas pessoas, também. Não esqueçamos os tais filmes da marginália policialesca dos anos 70. Talvez hoje não, porque a coisa tá muito industrial, nem tem mais o bandido tipo Mineirinho, Escadinha, não sei o quê, que serve como um Robin Hood, não tem mais. Não tem mais um pseudo-romantismo.

Esses filmes têm esses aspectos: um, de dar um foco na periferia ou na favela, como um entroncamento dos problemas sociais e ver como isso foi crescendo e se desenvolvendo; o crime, a patologia do cara que é ruim mesmo, como o Zé Pequeno no Cidade de Deus, e do outro lado também, que mostra a corrupção da polícia, algo completamente difícil de você domar e refazer; e ainda o sensacionalismo policial, midiático, com um personagem carismático que pegou, que foi o Capitão Nascimento no Tropa de Elite. E aí não interessa, ninguém vai chegar e dizer “não vou ver o Charles Bronson, porque ele é não sei o quê”. Não, claro que vão ver. Mas eu acho que tem uma riqueza nesses dois filmes. Teve outros, no início dos anos 2000, em São Paulo, com o Beto Brant, que fez O Invasor, mas era outra abordagem de marginalidade, algo talvez mais paulista mesmo.

DPB: Tem um filme do David Neves, Fulaninha, de uma espécie de trilogia da Zona Sul do Rio (com o Muito Prazer, na Lagoa, e o Jardim de Allah, no Leblon) e esse, que também se passa em Copacabana, na Av. Prado Júnior, da qual você fala bastante no seu álbum Copacabana Lua Cheia. Queria perguntar se você conhece o filme e qual sua relação com outros artistas que lidaram com o bairro.

FF: Eu sempre esbarrava com o David ali, até a morte dele, ele sempre ficava num boteco, ali do lado da Farmácia do Leme. No caso especifico do Copacabana Lua Cheia, é aquilo mesmo, tudo aquilo de certa forma aconteceu e, diferente do disco, ou do Santa Clara Poltergeist, o livro, que é mais delirante ainda, no disco eu queria fazer uma reportagemzinha particular, a partir da minha vida, do relacionamento que tive com, na verdade, duas meninas que transformei numa só. Peguei as características das duas e foi exatamente assim, passado naquele apartamento. Então, tem muito de uma realidade, com alguns voos, comentários, mas eu queria falar do bairro mesmo, daquela região.

Outro escritor daquela época que era um best seller, mas tem um ou dois livros interessantes, é o Carlos Castañeda, um antropológo. O personagem principal dos livros era um índio feiticeiro de nome Don Juan. E o Don Juan falava que as pessoas tinham, de certa forma, durante um tempo ou para sempre, algum lugar de poder, onde se sentiam mais fortes. Me lembrei agora porque, pra mim, aquela região ali – o Lido, o posto dois – era um lugar de poder. Então, queria falar daquilo e daquele lugar, e falar de outros assuntos – daí os “outros voos”, política, isso e aquilo. Mas o foco eram as personagens, as meninas, e tal. E era tudo real. Estava lá fazendo essa reportagem, estando o mais próximo possível de coisas que estavam acontecendo, diferente do disco do Santa Clara. Era uma declaração de amor às meninas e à Copacabana, principalmente. A Copa dos anos 90, mas que pode se esticar. Agora quero reeditar aquilo como livro, porque era uma revista.

DPB: O Rogério Skylab tem uma música chamada Eu Quero Saber Quem Matou, na qual ele vai listando vários cantores – você, Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé, Jorge Mautner – e esse é um circuito que possibilita que alguém que, ouvindo ali por acaso, possa de repente cair de paraquedas numa obra como a sua. Quando conheci sua música, me pareceu uma joia escondida na internet, porque muita coisa não é fácil de se encontrar. E é curioso como, a partir do Skylab, em quem muitas vezes as pessoas veem só o lado de humor, se pode chegar a um trabalho tão denso, como o seu e o dele também.

FF: É uma dinâmica interessante mesmo, em relação a internet, esse mundo todo, tem três pontos. O primeiro é que quem sempre foi interessado por uma coisa, antes da internet, tinha que ir na biblioteca, ir no sebo, viajar… pra quem tinha esse tesão, a internet foi um negócio alucinante, porque facilita, é ótimo, mas essa é a minoria. O cara pensa o famoso “agora vai”, “agora todo mundo vai ficar inteligente, interessado…” e maioria das pessoas vão nas mesmas coisas, nas repetições, esse é o segundo ponto. Quem é desinteressado tá no reino das redes sociais, que é uma maravilha, porque as pessoas gostam mesmo é de fofoca e isso deu uma quinta marcha definitivamente num narcisismo rasteiro mesmo, mas sem problemas, não entro no mérito. O terceiro ponto é que tem gente que não é nem fissurada por informação, mas também não é tapada pelas repetições, por uma mesquinharia de interesses. Vai lá e gosta de uma certa música, um livro, começa a pesquisar e descobre, como você falou, num acidente. Ela tá vendo algo, ouvindo, sem conhecer, aí pesquisa, vai e quando vê, de repente gosta.

JG: Aproveitando, queria falar da sua inserção enquanto músico no “sistema da MPB”. São duas coisas que pra mim são interessantes: uma é a sua proximidade com o que o Arrigo fez e a outra é onde você está na cultura hip hop. Você está falando de pixo, de rap, no Robôs Efêmeros, que é de 87, e a coletânea que lança o rap paulista, Hip Hop Cultura de Rua, é de um ano depois. Por outro lado, vem o Arrigo, com essas referências à linguagem do gibi e principalmente a deformação da palavra cantada. Acho que esse é o ponto: tanto o rap quanto o Arrigo têm esse movimento de deslocar a palavra cantada, mexer naquilo que é o grande lugar da cultura brasileira, de modo geral. Nesse sentido, Os Robôs Efêmeros é pioneiro, porque antes dessa explosão do rap com os Racionais, você já aparece tirando a palavra do sentido musical para ser hipertrofiada no sentido tipográfico, publicitário. Eu queria saber o que você acha, como você se pensaria dentro da MPB ou do Rap, duas culturas que se estabeleceram de uma forma sólida no mainstream brasileiro, enquanto artista underground.

FF: Sim, claro. Gostei dessa definição gráfica e tal porque, em relação ao rap, hip hop, mesmo quando acontece aqui, tem um link muito claro e direto com Miami, Nova York, Los Angeles e Jamaica, na questão da fala, da dicção. Os caras já falam assim, eles simplesmente chegam e dão aquela melodiada, dão uma trabalhada. De certa forma, isso tem uma presença aqui. Não é uma imitação, não é isso. Tem uma presença. Mesmo o Gabriel, O Pensador, você vê que tem aquela levada de fala que você diz “é rap”. É engraçado isso: “é rap porque tem essa levada de fala” e é isso mesmo, é pertinente, em todos os lugares que eu citei.

Aí, o que me aproxima, em termos, do Arrigo e do Itamar, mas mais do Arrigo, é essa onda pra falação radiofonica, teatral, e o que me guiou nessa onda de falação foram as rezas – porque eu via muito minha vó rezando terço e era muito foda, a repetição, ela ficava lá meia hora, uma hora rezando –, os locutores de rádio, principalmente de futebol – a velocidade, o modo como narravam o jogo era fascinante – e uma falação avulsa, também – de gente que tá falando e, quando você vê, tá falando com o nada e falando pra caraca. Com esses três, isso tudo me deu uma peculiaridade teatral pra falação, porque o que me interessava mesmo era fabular, contar história, não só ficar falando dos meus sentimentos, da situação social ou coisa do gênero. Isso tem a ver com o Arrigo porque tanto no Clara Crocodilo e no Tubarões Voadores, ele é um cara de rádio, de programa policial. Esse é o lugar, do underground, e um lugar em que de vez em quando você abre uma janelinha ali e vai, a sensibilidade popular entra ali.

Se você olhar por outro prisma, você tem ali, em relação a palavra mesmo, mas na MPB especificamente – claro que o Caetano já fazia isso – mas você tem o primeiro disco do Zé Ramalho, com letras completamente enigmáticas, escalafobéticas, que têm esse aspecto de “não tô entendendo, o que é isso?” e vendeu um milhão de cópias. O próprio Djavan, que toda hora precisa explicar as letras. Enfim, tem essa relação com o Arrigo e foi a ponte que abriu a janela pra que nos anos 80 tivesse um tipo de trabalho como esse, que é muito especifico. Ele é ótimo e ao mesmo tempo é muito problemático. Ainda bem que tem a categoria alucinada de “cult”, sei lá o que, na qual aquilo vai ganhando um prestigio. E a janela se abriu também por aquelas coincidências, porque você coloca uma música que é estranha, como Katia Flávia, que vai desde virar tese até ser vista como piada. É um espectro gigante. Tinha uma relação com isso, você botar um “Exocet” numa letra, apesar de que, pra quem via televisão naquela época, sabia que era um míssil, que faz sucesso entre os militares até hoje, mas tinha aquilo do “que porra é essa?” [risos].

Essa janela se abriu pra vários trabalhos – o Arrigo ficou um tempo ali, embora vindo um pouco antes, em 79, 80 – e depois eu entrei ali. A rigor, é um rap porque é ritmo e poesia, mas para a tradição do rap, já não é, é um ponto fora da curva. Olhando a partir da tradição, hoje o cara vai ouvir e dizer “ah, lembra e tal” e embora dentro do rap existam tipos de sonoridades similares, ainda assim acho que hoje são coisas diferentes. Tem também os cantadores nordestinos, os emboladores dos quais, depois, os rappers com os slams, os desafios, se aproximaram. Mas era por aí, os locutores, as rezas, as pessoas falando à deriva, essa foi mina inspiração.

MZ: Aproveitando o que você citou de novo o rádio, queria perguntar, voltando ao começo, sobre as radionovelas que você falou que gravava. Como elas eram? Você ainda tem esse material gravado?

FF: Não, infelizmente as fitas cassete já foram embora, os fungos já comeram tudo [risos]. Aquilo foi um treinamento, mas é uma questão geracional também. Tanto os programas sensacionalistas quanto as novelas ou encenações, no rádio, também fizeram parte dessa formação. Era um treinamento pros textos mesmo, pra coisas que podiam virar show. O que me interessa é essa mistura, na qual um prefácio gera uma letra, a letra vira um livro, um conto, um detalhe daquele conto pode virar show. Então, tinha isso, televisão, rádio, vinil, que na época era o que formava, quase um combo de bombardeio midiático, mas nem se compara ao que tem hoje. Eu fazia as radionovelas, que eram bem curtinhas, gostava de aproveitar aquele material porque acabavam as aulas e ninguém ia pro laboratório. Eu ia e gravava coisa, levava o vinil, gravava, treinava algumas coisas. Em tudo o que eu faço, meu grande laboratório foi a PUC, pra tudo que ainda está acontecendo.

PM: A partir disso que o João falou da palavra, eu lembro de um artista conceitual americano, Ed Ruscha, não sei se o conhece. Ele fez vários livros do tipo “26 apartamentos em Los Angeles”, “53 postos de gasolina”, “72 piscinas…” e coisas assim. Ele fala algo que acho interessante, de que os livros não partiram das fotografias que ele tirou dessas paisagens ou objetos, mas das próprias palavras e da especificidade delas, do que aconteceria ao juntá-las, o que aconteceria se ele juntasse “53” + “postos de gasolina”. Me pergunto como que você pensa nas suas músicas, textos, se é essa junção também, do tipo “Kátia” + “Flávia”, ou o “Howard Hughes da Leopoldina”, se o que vem primeiro são as palavras ou a personagem em si.

FF: Na verdade, talvez eu deva dizer que não sei como vêm, essa que é a verdade [risos]. Mas vêm, talvez porque eu fique trabalhando muito nisso, só vem por causa do trabalho. Essas conjugações de coisas díspares que acabam gerando alguma coisa nova, inusitada, absurda, me faz voltar pros conceitos, para as personagens que são conceitos. Está tudo relacionado com conceitos, listas, tem a ver com essas misturas, colagens. Quanto ao Howard Hughes da Leopoldina: o Howard Hughes é o conceito, que representa um milionário perdulário, alucinado e com uma visão estética incrível, catastrófica, o cara que faz o maior avião do mundo, que não levanta, e é esse caráter excessivo que me interessa, algo que é um símbolo dentro da riqueza. Aí você põe ele na Leopoldina porque os bicheiros e tudo mais ali também tem um certo excesso. Quando você vê, tem duas formações que se casam. No caso da calcinha Exocet, é até uma relação mais óbvia, porque tá lá “calcinhas bordadas”, mas muita gente já não sabe o que é bordado hoje em dia. O Exocet tá lá desenhadinho, costurado.… é bem bregoso, não tem erro.

Então, tem desde coisas que parecem muito absurdas até conceitos como Howard Hughes e Leopoldina. É algo que fico trabalhando, como colocar um, ir pensando em outro. Por exemplo, em “Favelost”, tem essa adjetivação tipo do Howard Hughes, como neologismo a partir de favela e Lost, o seriado. Claro que tem toda uma explicação no livro, mas o que me interessa é que isso gera um novo significado, eu não preciso explicar pra pessoa porque aquilo já dá na cabeça dela algo por conta própria. Na verdade, tudo isso é trabalho, justamente porque, que nem você fala do cara, tem um pouquinho de William Burroughs e cut-up, de cortar e recortar, seja notícia, alguma coisa que venha espontaneamente na cabeça ou algo que me vem enquanto ando na rua. Eu anoto, decoro. Vai desde algo espontâneo, uma metralhadora que eu tento dar conta de anotar, até eu pegar e anotar notícia sobre uma mulher chamada Kátia Flávia, aumentar aquilo, colocar outra coisa. É claro que tudo vai dar na colagem, mas primeiro é uma coisa que apareceu ali, que surpreendeu, é a estranheza que me interessa, o humor. A colagem, a montagem, é o bastidor. Fico pensando nessa coisa do William Gibson, que tem uma seriedade, uma melancolia que é legal até, claro, todos nós temos, mas às vezes acho que falta humor, ainda mais na ficção científica.

PM: Acho que tem a ver também com o que você puxou a partir da leitura do meu texto, onde falo sobre como o Cronenberg tem essas fusões.

FF: Exatamente, me identifiquei muito com isso e com o texto. É aquela frase do Lautréamont sobre o encontro fortuito entre a máquina de costura e o guarda-chuva numa mesa de cirurgia. Isso é um lema, praticamente. E nisso podem ter coisas que acabam tendo uma vibração popular. As pessoas sentem isso o tempo todo, só não se tocam, mas eu sou patológico, é diferente [risos].

MZ: Você falou do excesso: queria te perguntar qual é o papel que você vê sobre o excesso na sua obra, na construção narrativa, nas ideias das personagens?

FF: É a base de tudo, porque eu que gosto quando o livro, a literatura te salta aos olhos logo na primeira página. Quando eu falo dos romances que são conceituais, eu quero que logo na primeira página isso já venha, que não precise de dez páginas pra entrar no negócio, mas que já venham com o pé na porta. Consequentemente, você se entrega ou não se entrega, você vai dizer “puta merda, vai ser difícil, vou ter que entrar nesse ritmo, nesse excesso, nesse trem fantasma”. É mais ou menos isso, uma literatura-montanha russa, que tem informação, ação, informação, ação, e já começa na primeira frase, segunda frase, não tem descanso. Claro que, se é um conto, você descansa de um pra outro, mas no romance, como em Santa Clara Poltergeist e Favelost você não tem esse descanso, apesar da divisão em capítulos do Favelost. Mesmo nas músicas, que são caudalosas, mas se você quiser é só esperar e ouvir o refrão, tudo bem. Como ali está contando uma história, de repente tem que prestar atenção, às vezes ouvir duas vezes, enfim.

Eu trabalho com o excesso, as coisas já me vêm de forma excessiva. De certa forma, as colagens, tudo isso que a gente tá falando, já são excessivas porque começam com duas coisas diferentes, já não te deu mole. De repente, são três coisas, quatro coisas, são multiplicações, é uma vertigem, esse é o barato. A diversão, ou o “entretenimento”, que ofereço tem a ver com isso, em como transpor pra literatura a montanha russa. Se você ver, claro que sempre estamos numa imersão, mas esse é outro tipo. Eu uso esse recurso com frequência, até num prefácio vai ter esse tipo de volúpia verbal. Quando você pega aqueles livros medievais, livros de conjuração ou algo assim, em que algo está escrito e tem uma força, mas que oralmente também vai funcionar. Isso pra mim é um ganho e o excesso tem a ver com isso, porque a partir do momento em que eu falo o texto, ele já vira um rap, já vira uma falação, conjuração. O excesso é fundamental, porque eu trabalho o ambiente saturado – da mente, do comércio, da estética. As colagens já são isso, elas partem disso. Se você vai fazer colagem, não pode abarcar tudo, mas vai pegar um pedaço daqui, outro dali, pra ter um fractal e no final criar um outro mundo. É sempre excessivo, extravagante, é o que eu mais gosto.

JG: Essa coisa do excesso me lembrou de algo meio mítico de Copacabana, que foi a visita do Le Corbusier ao bairro, o arquiteto arquetípico, o arquiteto por excelência, o pior. Ele veio e, de cara, tava falando com os seus pares, se não me engano o Lúcio Costa estava com ele, ele disse: “Isso é um absurdo, essas portarias, garagens, bloqueando a vista e a circulação de ar da praia. Devia ser tudo erguido sobre pilotis e você passaria a ter uma grande praça do túnel até o mar.” Você consegue imaginar ela assim? Porque é uma utopia. O máximo que existe nesse sentido lá são as galerias, Copacabana é o lugar mais clivado que se possa imaginar. Muito mais para Hélio Oiticica do que Le Corbusier.

FF: Claro, claro. Essa história do Le Corbusier chega a ser uma brincadeira. É legal como curiosidade, mas não. Exatamente, Copacabana tá mais pra Hélio Oiticica, mais pra barroco que seja. Nem levo em conta essa história. Teve outro arquiteto que queria que colocassem uma floresta no lugar de Copacabana, tirando todo o complexo imobiliário e eu achei interessante que ele disse: “Tira, mas entra pelo mar e bota em quatro penínsulas, em um condomínio gigantesco”. Esqueci o nome dele…

JG: Foi o Sérgio Bernardes! Ele propôs um projeto “Brega Runner” de fato pro Rio, uma espécie de reforma urbana megalomaníaca do Centro e da Zona Sul. Com direito até a hotel e cais instalados nos pilares da ponte Rio-Niterói.

FF: Exatamente, foi ele! [risos] É algo diferente, claro. Mas Copa tá mais pra barroco, que eu acho mais legal. Se eu tô falando de excesso, de todas as presenças, uma cutucando a outra, mordendo a outra, claro que é isso.

JG: Aproveitando o ensejo, o que você acha do MIS?

FF: Tem algo peculiar e interessante, porque é a mais autêntica ruína futurista, futurista no que o futurismo tem de brega. E em ruínas, porque aquilo tá ali há 13 anos, desde 2009, quando começou a obra. Há um ano disseram “agora vai”, mas não teve nada. O troço tá lá com ferrugens, infiltrações e tudo mais. Mas a coisa arquitetônica em si eu achei interessante, embora o povo tenha falado muito mal, mas eu achei legal aquela coisa gigante.

JG: Tem o aspecto plástico de uma ruína.

FF: Exatamente, mas eu achei interessante, se estivesse funcionando. Dizem que, claro, tem um aspecto ali do filme Poltergeist, em que a casa era erguida em cima de um cemitério indígena, e o MIS foi feito em cima da Help, que era um templo, uma boate muito famosa. E, como a gente tava falando aqui de uma boemia que sumiu, muita gente sente falta disso. É claro que é uma brincadeira minha, até disseram que fariam uma boate embaixo depois, mas como não levaram em conta num primeiro momento, foi colocada uma maldição ali [risos]. Mas isso é apenas uma piada, uma brincadeira, o negócio é uma incompetência mesmo e parece uma falta de entendimento sobre o projeto. Eu achava ótimo ter aquilo ali, embora é claro que tenha que ver qual vai ser a administração, porque senão pode virar uma bobajada também. Agora aquilo virou um monumento – que até é interessante, de qualquer maneira, porque você olha a ruína – mas ele devia disputar, de certa forma, com o Museu do Amanhã, o baratão.

JG: Que devia voar, né? A asa dele era pra mexer, mas não mexe, deu errado.

FF: Era pra mexer, né? [risos] Mas acharia legal se o MIS acontecesse.

MZ: Você falou sobre os locutores e eu queria te perguntar qual é sua relação com o futebol, você torce pro Fluminense, né?

FF: Sim, estamos numa fase ótima. É uma relação quase automática pra minha geração. Meu pai era Fluminense, virei Fluminense. Como eu falei de Copacabana, de excesso, o futebol é um ponto bom pra se falar, porque o Maracanã, quando era o Maracanã mesmo, aquele cinzeirão bacana, com cara de coliseu – claro que tinha 300 problemas e agora tá tudo mais confortável, mas tá confortável demais, deu uma desfigurada. Enfim, o novo Maracanã tá lá e não tem porque ser nostálgico. Outras coisas mudaram, como a entrada dos times em campo, as torcidas com fogos, bandeiras, fumaça, aquilo era um êxtase, as entradas e os gols. Mas as entradas dos times em campo era um espetáculo absurdo, no Fla x Flu, então, ficava aquilo tudo colorido pra caramba, era foda. Lá tinha uma particularidade que, faz tempo que não vou e acho que nem existe isso mais, mas que tinham amigos que de vez em quando me convidavam pra Tribuna de Honra, que ficava lá em cima, no meio do estádio. Você entrava em um elevador pra subir e o que acontecia era que o elevador era hermeticamente fechado e você não ouvia nada, mas quando a porta abria era uma porrada! Que lugar, que acontecimento era aquilo ali. Isso é uma das coisas importantes, é claro que você ir pra lá, encontrar amigos, ver aquela movimentação, o fenômeno social. É bom, divertido colocar 20% da sua vida num time, se preocupar se vai ter jogo, ainda ficar puto [risos]. Claro que tudo fica diminuindo, você não fica mais como um adolescente ou jovem, isso vira um departamento da sua vida, mas que é ótimo de se ter, porque é divertido, interessante, e é uma parte da vida, da sociedade em si, em que as mudanças e vícios acontecem. É claro que, quando a gente tá lá, você nem pensa nisso, só quer saber de ferrar o adversário. Por exemplo, os cânticos mudaram, entrou uma etiqueta invadindo aquilo, mas ainda tem lá o seu frisson, embora tenha dado uma elitizada, com tudo muito caro, mas continua sendo alguma coisa muito forte.

PM: Tinha uma curiosidade também em saber se você gosta do Thomas Pynchon. Acho que tem a ver com isso do excesso.

FF: Gosto, gosto.

MZ: A história do humor na ficção científica me fez pensar nele e no Don DeLillo também.

FF: É isso aí.

JG: Nesse esquema de escritores contemporâneos, você gosta do Roberto Bolaño?

FF: Gosto sim. Não sou totalmente fã, mas gosto. Porque na verdade eu fico fuçando mais ensaios, ficção leio um ou outro. Pelo menos, de uns bons tempos pra cá. É engraçado porque, digamos, eu pego um Pynchon ou um Philip Roth da vida, dependendo do que é, ou o livro dos meninos que falei antes, O Início de Tudo, e talvez pegar um Augusto dos Anjos. E aí eu faço essa mistura e fico estudando, porque acaba que vai tudo dar em algo novo. Eu funciono mais assim, misturando, leio os quatro ao mesmo tempo e dali eu vou anotando coisas, tenho esse hábito de rabiscar direto. Tem gente que toma todo o cuidado com o livro; se tem uma frase, alguma coisa ali, eu marco porque sei que aquilo vai me dar uma ponte, um trampolim pra alguma coisa, seja a partir de um romance, de uma frase em um poema, tem sempre esse aspecto pra mim.

MZ: E o cinema? O que você tem gostado de ver, de coisa nova ou antiga?

FF: Eu acabo me jogando também. Não sei se vocês curtem, mas gosto muito do Mato Seco em Chamas, do Adirley Queiroz. Eu vi no Festival do Rio em outubro e revi agora, e gosto muito dele. A história é situada em Brasília, naquela periferia, algo meio Mad Max, uma gambiarrada. É um cara de quem gosto muito, de cinema brasileiro. Posso estar moscando, é o que eu conheço, mas aí vocês vão me mostrar mais coisas [risos]. Mas eu vejo qualquer coisa por curiosidade. Falo brincando, mas vou no cinema ver o Velozes e Furiosos, quero ver o que tá acontecendo ali, não quero esperar pra ver na televisão. Agora com o streaming, que parecia interessante e depois, pra variar, vira aquela avalanche de você ter que ficar catando, eu tenho uma certa preguiça. Gosto mais de ir ao cinema mesmo. Tem toda essa onda de séries, que você acaba vendo, Breaking Bad, The Sopranos, que são legais.

Já que falamos de excesso, barroco e colagem, eu tenho um critério óbvio se vou ver Breaking Bad, se eu vou ver um filme do Verhoeven, ou se é trash, cult, John Carpenter, você sabe que tem uma hierarquia no que você tá vendo. Mas às vezes, do nada, você vai ver um filme como esse de franquia e, como você tá entregue naquilo, posso tirar algo dali. Pode ser que nada aconteça, mas um detalhe, alguma coisa que pode ter. Você pode não gostar do filme todo, mas um detalhe, a corrida, qualquer coisa assim que esteja jogada, desconsiderada, eu faço questão de ver, porque posso tirar algo dali, ter um insight no meio daquilo. E gosto de ver muita coisa saltando tudo, ver um pedaço de série em 10 minutos, só quero aquele pedacinho… “Ah, mas o enredo, a trama…” “Legal, falei com o enredo, falei pra dar uma voltinha” [risos] e vou lá e só pulo, faço a colagem ali mesmo. Até com filmes, com coisas que já são consagradas. Às vezes deixo correr, mas gosto porque só pegar aquele fragmento pode ser interessante pra continuar fazendo essas colagens, trabalhar numa mesa cirúrgica mesmo. Isso vale pra filme, literatura, revista, música também.

Hoje é complicado, porque tem essa tiktokzação, o cara, mentalmente se concentra só em 15 segundos. Isso desde os anos 60, com as pessoas falando sobre a velocidade da informação, que a televisão, o rádio e até a imprensa, quando o Gutenberg criou a tipagem. A questão é saber lidar com esse negócio, não me situo de maneira alguma contra. Claro que tem aspectos de psicologia social, de embotamento, mas pra mim são coisas que sempre existiram e foram aceleradas. Nunca deixou de existir essa volúpia de ofertas, é só você se comprometer, se entregar, se não fica essa nostalgia idiota. Ou você tenta não se relacionar e é misantropo, pode tentar, mas não vai conseguir. Não tem indígena, não tem monge, não tem nada que escape.