Sua vida, sua arte

Nascido em 1944, em Detroit (EUA), Peter B. Hutton verá, desde a sua infância, surgirem influências decisivas que futuramente norteariam os rumos de sua obra cinematográfica (D’ANGELA, 2015). A fascinação pela figura paterna e por todo o imaginário que a circundava serão decisivos: Donald Hutton, pai do jovem Peter, trabalhara na marinha mercante (HOBERMAN, 2016) e era um leitor constante de histórias de aventura (D’ANGELA, 2015), o que, desde cedo e no ambiente do lar, fez com que o futuro cineasta se interessasse pelas temáticas marinhas e pelo fascínio despertado pelo ideal das “viagens através do mundo”, vistas por ele sempre através dos álbuns fotográficos produzidos por seu pai ao longo das jornadas marítimas (HOBERMAN, 2016).

Posteriormente, segue o caminho que tanto lhe atraía e torna-se marinheiro (Ibidem). Com o salário, é capaz de bancar-se e de sustentar uma de suas outras paixões: o amor pelas artes plásticas. Em entrevista ao site Cinemad (2009), chegou a declarar (tradução nossa): “Eu paguei meu curso na escola de arte trabalhando em navios. Ia para o mar por um semestre, depois para a escola por um semestre, sempre indo e voltando, do mar para a escola”. Sua formação nas artes plásticas não terminará aí, de modo que ainda irá estudar no Havaí, sendo bastante influenciado por seus professores de pintura japonesa e chinesa e, posteriormente, por seus contatos com pintores e escultores de vanguarda, já nos anos 1960 (D’ANGELA, 2015).

O próprio Hutton, em entrevista a Tony D’angela (Ibidem), citará, décadas depois, a riquíssima relação entre seu cinema e as influências iniciais que recebeu, seja em sua forma de ver o mundo, seja em seus anseios sobre a arte (tradução nossa):

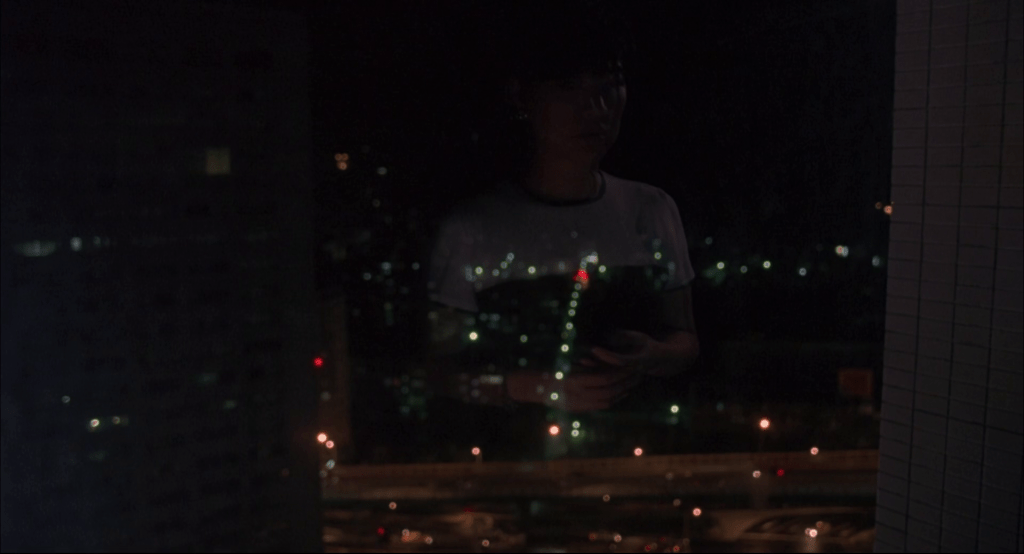

“O mar sempre foi uma influência profunda em mim por muitas razões. Em primeiro lugar, pela atmosfera visual. Imagine ser pintor e começar uma tela com ela já pintada de preto. Um dos meus trabalhos como marinheiro em navios era vigiar. Ficava na proa do navio, noite após noite, olhando para a vasta escuridão do oceano, tentando distinguir as luzes do horizonte distante para ver se havia navios em nossa direção. Depois de ver apenas a escuridão, a luz começa a emergir: estrelas refletindo na superfície das ondas, explosões de fosforescência sob o mar, a lua emergindo de trás das nuvens e, finalmente, a noite se transformando em alvorecer e um espectro de cor emergindo tão sutil quanto um sussurro.

“Quando fui para o mar pela primeira vez, pensei em mim como um pintor. Depois de uma década de embarque e de ida para a escola de arte, fiz a transição uma para a escultura e depois para o cinema. Minha última viagem em um navio foi em 1973, quando eu estava saindo da Tailândia. Eu estava filmando um filme em preto-e-branco e minha grande excitação veio ao navegarmos em tempestades, quando cruzamos o Oceano Índico. Muito da beleza que eu estava experimentando evocava J.M.W. Turner. Minha visão também se tornou tão refinada que muito do que eu via não era visível no filme. Os marinheiros tradicionalmente confiaram em sua visão para sobreviver: ler padrões climáticos, a textura das correntes oceânicas e, é claro, as estrelas. Há uma história interessante sobre os polinésios que li há algum tempo relacionados a suas viagens pelo Pacífico. Eles costumavam estudar a cor das nuvens no horizonte e, se vissem um tom de verde sob uma nuvem, sabiam que uma ilha estava ali, muito antes de se tornar visível no horizonte.”

No entanto, se estas referências seminais foram aquelas que fundaram o fazer artístico de Hutton, mesmo ainda enquanto um jovem pintor/escultor, logo ele mesmo as levaria para o ambiente pelo qual ficou notadamente conhecido: o do cinema. É nos meados da década de 1960 que tem contato com os filmes experimentais que o impulsionam a esta nova forma de arte, com a qual já tinha algum vínculo, devido a uma espécie de cineclube mantido por seu pai, grande apreciador de Jacques Tati, autor pelo qual lutou para que fosse divulgado em exibições locais em Detroit (CINEMAD, 2009). Interessa-se, neste campo, pela performance e, logo em seguida, pela feitura dos filmes, porque era “cem vezes mais interessantes que as performances”, diria ele (Ibidem). Daí, passa a dedicar-se à direção de filmes experimentais, mas, paralelamente, a uma bem-sucedida carreira como diretor de fotografia, apesar de nunca ter estudado sobre este último ofício, sempre ressaltando a importância de sua visão pitoresca do ofício de fotógrafo (Ibidem).

Assim, permanece “nas artes fotográficas”, por assim dizer, até o fim da vida, realizando mais de duas dezenas de filmes e dirigindo a fotografia de outras muitas obras. Para que se entenda a importância efetiva de suas vivências e das influências artísticas sofridas por seu cinema, no entanto, é necessário que façamos um apanhado, cronologicamente disposto, que referencie a evolução da estética de Hutton a partir do que de suas próprias obras depreendemos já no âmbito efetivamente cinematográfico. É o que veremos a seguir.

Do filme-diário ao cinema paisagístico

É em 1970 que Hutton realiza seu primeiro documentário, “In Marin County”, um curta-metragem de 10 minutos sobre algumas questões ecológicas (IN MARIN COUNTY, 2018). Mas é em 1971 que iniciará sua longa saga de filmes que retratarão seu quotidiano de estadas e viagens por diversos locais nos Estados Unidos e no mundo. Seu segundo filme é, assim, chamado “July ’71 in San Francisco, Living at Beach Street, Working at Canyon Cinema, Swimming in the Valley of the Moon” e é uma incursão, como bem relata seu longo título, por uma série de episódios da vida do autor.

Tecido como um emaranhado de fotografias quotidianas seriadas, o filme se distancia em alguns aspectos do contexto da estética documental que permearia a obra posterior de Hutton: um certo tom ensaiado na presença dos indivíduos em cena; a montagem extremamente presente, a entrecortar os planos e constitui-los cada vez mais como “instantes fotográficos”; as angulações denotando a subjetividade da câmera; e o próprio tom subjetivo na escolha de imagens, realçando certo ineditismo do quotidiano (um homem barbudo que brinca com seu pássaro esticando a língua até o seu bico; a câmera a fotografar certo rebuscamento no entrelaçar das massas de pão por uma dona de casa). Todos estes elementos apontam uma proatividade de Hutton em relação a sua obra, que seria cada vez mais suprimida ao longo dos anos e que aqui se caracteriza em duas vertentes gerais:

- na de um olhar primeiro, acerca do mundo, pelo qual o autor elege notadamente traçar no filme o seu itinerário quotidiano, a sua relação subjetiva com a importância dos fatos costumeiros e a sua ótica em relação a eles;

- na de um olhar segundo, sobre o próprio material bruto filmado, que sofre notável intervenção ao bel prazer do autor, ao reconstituir os fatos filmados como espécies de episódios fotograficamente marcantes, de caráter semi-instantâneo, expostos em série.

Tal relação proativa de Hutton com suas obras irá paulatinamente desaparecendo, sendo esta espécie de subjetivismo substituída por uma nova relação com a realidade, sem que jamais o “sujeito” representado por Hutton perca importância e sem que seu olhar nunca esteja alheio ao processo de representação do mundo que o cineasta realiza.

É isto o que verificamos na passagem de seu registro documental de uma forma inicial de filme-diário para uma forma segunda, de cinema paisagístico. Mesmo que mantenha, até o fim de sua carreira, filmes em formato de diário, seja de um quotidiano fixo em um local (como nos New York Portraits), seja de certos itinerários propriamente ditos (como em “At Sea”, a história “de vida” de um container), Hutton passará, principalmente a partir do fim da década de 1970, a fazer filmes onde cada vez mais se torna presente o conteúdo paisagístico, muitos vezes concebido à maneira pitoresca, o que lhe rendeu a fama de exercer “um olhar romântico sobre o mundo” (HOBERMAN, 2016). E há aí um amadurecimento fulcral.

Apesar de nunca ter abandonado, em sua obra, como já dissemos, um certo aspecto de “diário de bordo”, sempre retratando suas viagens e seu quotidiano, é notório que seus primeiros filmes (e aqui ressaltamos todos aqueles feitos antes de “Boston Fire”, rodado em 1979) sigam mais ou menos as duas vertentes gerais, que relacionam a proatividade do autor em relação à obra, que aqui supracitamos. A saber, principalmente, o olhar em relação ao mundo, com o qual o cineasta parece organizar os seus “retratos da realidade” a partir de suas vivências e de sua própria eleição daquilo que há de extraordinário no mundo, ou, pelo menos, do que há de extraordinariamente belo na ordinariedade do mundo. Contrariamente a isto, a maioria de seus filmes posteriores (principalmente a partir de “Boston Fire”) tendem a uma visão que poderia chamar-se de mais objetiva, no sentido de que, mesmo mantendo a eleição livre do sujeito-cineasta em retratar suas realidades quotidianas, pretende deixar a realidade, as “coisas do mundo”, “falarem por si mesmas”, como se o diretor servisse como mero veículo, que ao constatar a beleza das coisas, propicia meios para que esta, com o menor nível possível de intervenção, se exprima por si própria.

O pintor e a luz

É nesta segunda fase do cinema de Hutton onde ficam mais evidentes duas de suas vocações: a do pintor e a do fotógrafo. É por meio de ambas que baseará sua noção de retratação do mundo, porque, seja na pintura figurativa, seja na fotografia, a função do artista é, acima de tudo, dar a ver a beleza recôndita em certos instantes imagéticos que permeiam a vivência da realidade. Na primeira, naturalmente, os artifícios imitam o que se percebe a partir do contato da incidência da luz sobre as coisas, gerando a imagem a ser imitada. Na segunda, porém, há uma espécie de conformação da grafia, que, traçada pela própria luz, é conformada a esta incidência sobre as coisas.

Este “dar a ver” que caracteriza o cinema paisagístico de Hutton é delineado, assim, de modo a encarar-se o material bruto filmado não mais como algo a ser adequado ao itinerário quotidiano do autor, mas como retratações a serem expostas pela decupagem como verdadeiras “telas filmadas”, com seus movimentos exíguos, com o velar e desvelar de luzes que, pouco a pouco, evidenciam uma beleza não exatamente construída, mas revelada.

É importante que se ressalte que esta concepção cinematográfica profundamente pitoresca é, no entanto, sempre subordinada às peculiaridades do próprio cinema. De modo que, em Peter Hutton, o paisagismo da pintura entremeia-se a um paisagismo fotográfico, em que a imagem é tecida pela luz e conformada fotograficamente a este delineamento que por ela se constrói. Mas nada disto significa que, em alguma instância, o “pintor Hutton” desapareça. Ao contrário, significa que aprende, pelo mecanismo cinematográfico, a construir sua imagem a partir da luz. É por isto que é tão caro a Hutton o uso do preto-e-branco, sempre num pesado contraste, cuja rigidez evidencia uma certa estilização que permanece não como traço de presente intervenção sobre a realidade retratada, mas como marca de autoralidade na veiculação desta.

Tudo isto delineia a profunda relação entre o fotográfico, o pitoresco e o cinema do cineasta. O próprio Hutton, acerca de suas aulas sobre direção de fotografia, chegou a relacionar o ato de exposição ao fotografado com o ato do espectador que assiste a um plano (D’ANGELA, 2015; tradução nossa): “Costumo mostrar aos meus alunos de cinema uma história condensada da fotografia no início do nosso semestre e me refiro a fotografias como filmes muito curtos”. Em outra entrevista, completou (CINEMAD, 2009; tradução nossa), adicionando algo sobre a relação entre a pintura e a fotografia:

“CINEMAD: Você mostra pinturas a seus estudantes, em geral?

PETER B. HUTTON: Mostro-lhes fotografia e pintura em todas as minhas aulas, especialmente quando faço uma aula de fotografia. Os primeiros cinegrafistas estudaram a pintura. Não muito seriamente, mas eles aprenderam sobre a iluminação lá. Qual foi o primeiro meio que lidou com a luz de uma maneira pictórica? A pintura! Rembrandt tinha a luz frontal, Vermeer tinha essa coisa da iluminação lateral. Há muito a aprender com eles.“

Para além de seus próprios depoimentos, J. Hoberman (2016) afirma tacitamente, em seu obituário para o cineasta, um parentesco inevitável com o cinema pitoresco dos primórdios (tradução nossa): “Hutton, que fez seus primeiros filmes no início dos anos 70, passou mais de quatro décadas fazendo com que eles voltassem ao momento em que os irmãos Lumière o inventaram, na década de 1890”.

A tudo isto relaciona-se uma última questão central, que é a do tempo de exposição das imagens ao espectador: em Hutton, este ínterim é sempre entendido como a duração necessária para a contemplação, para a constatação e absorção do sentido e das construções das imagens projetadas, de seus movimentos, de suas pequenas mudanças, de sua beleza intrínseca. Não há a exposição excessiva nem temerariamente curta. Não há o entrelace de imagens (os costumeiros e lentos fade-outs, que sempre desembocam em telas negras, e a consequente permanência destas por alguns segundos antes do próximo plano, servem ao mesmo tempo como transição comedida e como descanso necessário para aqueles que assistem a seus filmes).

A imagem estática como peculiaridade cinética

É principalmente a partir deste aspecto contemplativo do cinema de Hutton que se fundarão as bases para uma das principais peculiaridades de seu cinema dentro de um espectro de cineastas experimentais que tratarão de temáticas bastante afins a estas tratadas pelo realizador. E esta singularidade consiste, mormente, num aspecto cinético das imagens por ele construídas.

Acontece que, no âmbito do cinema experimental, não é exclusividade a tendência paisagística de Hutton. James Benning seria um exemplo notório disto (JEPPESEN, 2016) e o próprio Abbas Kiarostami de “Cinco” (2003) assume, de algum modo, esta tendência. Também britânicos da década de 1970 serão caracterizados desta forma, como Margaret Tait, em seu filme “Aerial”, e Derek Jarman em alguns de seus trabalhos em Super-8 (GAAL-HOLMES, 2015, p. 88).

No entanto, em todos estes casos há um tratamento bem típico da paisagem, que se divide em duas formas gerais: ou numa espécie de filme-diário, como também fez Hutton em seus primórdios, onde a exposição do espectador à paisagem é feita tão somente para delimitar um “itinerário”; ou em obras cuja presença do elemento paisagístico é superexposta em planos longuíssimos, que, em verdade, não estão notadamente preocupados com a contemplação da paisagem retratada, mas com as pequeníssimas movimentações que se dão lentamente nas imagens aparentemente imóveis e imutáveis. São os casos dos planos filmados por Benning na maioria de seus filmes: em “Ten Skies” (2004), por exemplo, há somente a exposição de 10 planos, cada um com cerca de 10 minutos, onde a única preocupação é o movimento vagaroso das nuvens no céu. Não se trata mais, nestas obras, de um tempo de contemplação da imagem, mas no tempo necessário para a decorrência de determinados movimentos, cuja vagarosa execução, esta sim, é o objeto de contemplação.

Peter Hutton, entretanto, nos filmes realizados após “Boston Fire”, posiciona-se numa terceira e intermediária via: sua preocupação não é a de uma contemplação cinética dos movimentos internos à paisagem, nem sua relação com esta última é a de uma mera junção de relatos de um itinerário quotidiano. Se sua preocupação é eivada de um aspecto contemplativo, esta característica de sua obra está sempre subordinada à “paisagem em si” e a nada mais. A contemplação é unicamente da paisagem como um todo, em toda a beleza por ela dimanada, em toda sua capacidade pictórica e fotográfica.

É por isto que o “tempo de exposição” dos planos de Hutton é propiciador deste ato contemplativo e que também se impõem em seus filmes certas características relativas à estática que lhes são muito próprias. A ausência de movimento, de narratividade, de som, toda esta profunda austeridade configura uma espécie de “esvaziamento” que permite com que a obra se fie unicamente no poder das imagens retratadas. É, mais ainda, um esvaziamento da própria intervenção do autor em relação à obra, ele que, mais uma vez, aqui se configura como mero veículo para os retratos realizados.

Conclusão

Em tudo até agora precisado sobre a obra de Hutton, um dado impera, fortemente reiterado: seu cinema, seja influenciado por suas vivências pessoais ou pela própria interação de seu autor com as imagens por ele retratadas, é fruto de uma bem delimitada e bem pessoal cosmovisão, não como herança de alguma bagagem teorética, mas como consequência da relação individual de um homem e de seu mundo.

Nos referimos ao autor, em primeiro lugar, como profundamente influenciado pelo seu quotidiano de vivências familiares, de viagens, de experiências profissionais e intelectuais; posteriormente, verificamos por quais formas a relação entre o cineasta e seu quotidiano se manifestou em sua obra, de modo a cronologicamente discernir nela duas fases [1]: uma de filmes-diários e outra de cinema paisagístico; logo após, relatamos a influência da fotografia e da pintura em sua forma peculiar de contato com as paisagens, para, por fim, relatar o que seria uma peculiaridade cinética de seu cinema, propiciadora de uma espécie de “contemplação do paisagístico” ou, teologicamente, da criação.

Assim, as formas por ele administradas em suas obras propiciam um ato de contemplação, mas não permanecem no campo da física do mundo meramente. E aí talvez esteja outra peculiaridade cinética (e estética). Seu cinema possui uma busca metafísica e sua austeridade faz com que suas imagens se conformem a uma beleza que escapa às mãos do artista humano, que prefere anular-se para pôr as atenções focadas todas num Artista Maior, num criador cujas obras o homem não seria capaz de realizar, senão de retratar.

Neste sentido, Hutton pode ser considerado, antes de um realizador, um realista, muito mais radical que quaisquer outros que comumente são associados a esta designação. Seu cinema não pretende criar realidades, senão ser veículo para todo o poder do belo e do real. E se não podemos desvencilhá-lo de algum olhar subjetivo, na escolha das paisagens, do filtro inevitável que é a fotografia em relação ao mundo, da irreparável distância entre o objeto artístico e a realidade mesma, em sua defesa deveríamos dizer que é, então, um cosmógrafo. Não no sentido geral da acepção do termo, mas designando uma espécie “retratista da criação”.

Nisto implica dizer que o seu traço de autor não está eliminado da “grafia do cosmos”, como os estilos dos autores bíblicos nunca estiveram distantes da literatura contida nas Sagradas Escrituras. No entanto, seu papel é de conformidade: seus traços são traços conformes a algo de maior, a uma realidade cujo estado e cuja beleza não devem sofrer qualquer intervenção. Devem somente serem dados a conhecer.

Yuri Ramos

NOTA

[1] Poderia ser acusado como temeridade tal discernimento tão rígido, visto que os dois últimos “New York Portraits” realizados pelo artista carregavam algo da sua perspectiva inicial dos filmes-diários. No entanto, é notável que mesmo estes filmes já estavam profundamente eivados de uma estética advinda do paisagismo idealizado pelo autor, de modo que não se faz completamente ilusória a delimitação, já feita antes neste artigo, de que é a partir de “Boston Fire” que Hutton inicia sua estética paisagística já bem fundamentada.

BIBLIOGRAFIA

CINEMAD. Peter Hutton. 2009. Disponível em: http://www.cinemad.iblamesociety.com/2009/11/peter-hutton.html . Acessado em: 25 de julho de 2018.

D’ANGELA, T. Peter Hutton: Silent Music, Travel Diaries, Echoes of World. A Conversation with a Friend. Revista La Furia Umana, nº 24, 2015. Disponível em http://www.lafuriaumana.it/index.php/61-archive/lfu-28/583-toni-d-angela-peter-hutton-silent-music-travel-diaries-echoes-of-world-a-conversation-with-a-friend . Acessado em: 25 de julho de 2018.

GAAL-HOLMES, P. A History of 1970s Experimental Film: Britain’s Decade of Diversity. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015.

HOBERMAN, J. Peter Hutton, Filmmaker With Austerely Romantic Worldview, Dies at 71. The New York Times. Nova Iorque. 27 de junho de 2016. Disponível em: https://www.nytimes.com/2016/06/27/movies/peter-hutton-filmmaker-with-austerely-romantic-worldview-dies-at-71.html . Acessado em 25 de julho de 2018.

IN MARIN COUNTY. Experimental Cinema. Disponível em: https://expcinema.org/site/en/wiki/work/in-marin-county . Acessado em: 25 de julho de 2018.

JEPPESEN, T. On the Road: James Benning’s Landscape Cinema. Ran Dian. 18 de agosto de 2016. Disponível em: http://www.randian-online.com/np_feature/james-bennings-landscape-cinema/. Acessado em: 25 de julho de 2018.