Certamente não é novidade para os bem versados na história do cinema brasileiro o impacto causado pelo Cinema Novo no começo dos anos 60. A modernidade cinematográfica atingiu o país num momento crucial de sua história, determinando uma nova posição dos cineastas perante o fazer fílmico, mais engajada com as questões sociais que permeavam o país. Se, por um lado, as obras socialmente comprometidas de autores hoje consagrados (Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo César Saraceni etc.) dominaram a historiografia por sua relevância em como olhar para o momento do país, por outro ofuscaram, de certa forma, filmes que não seguiram os mesmos interesses. Um exemplo destes casos é o de Antes, o Verão (1968), filme dirigido por Gerson Tavares, cuja trajetória é de grande importância e interesse para a memória do cinema brasileiro, especialmente em tempos da crise inacreditável à qual foi delegada a Cinemateca Brasileira. Com roteiro inspirado no romance homônimo de Carlos Heitor Cony, o longa trabalha de forma íntima a tensão conjugal entre as personagens de Jardel Filho e Norma Bengell e a deterioração da família do casal, se colocando distante de qualquer inquietação política do período.

Toda a trajetória do filme após seu lançamento é particularmente interessante e conturbada. Acumuladas algumas frustrações, Gerson Tavares, tão logo abandonaria o cinema, jogando fora a cópia que tinha guardada consigo de Antes, o Verão e retornando integralmente à vida de pintor. Diante dessa informação, vale o registro de que, se no Brasil o incentivo e a prática plena da preservação cinematográfica têm sido constantemente embarreirados por diversos fatores, a relação afetuosa de um diretor com seu filme acaba sendo, muitas vezes, fator decisivo para a sobrevivência dela ao longo dos anos. Que Tavares, um ex-estudante do Centro Sperimentale di Cinematografia, em Roma, berço da formação cinematográfica italiana (e de cinemanovistas como Gustavo Dahl e Paulo César Saraceni), tenha se desiludido com a experiência enquanto diretor e tentado apagar os registros dela ao jogar fora sua cópia representou um perigo imenso à memória de seu filme, que só viria a ver a luz do dia pelo admirável esforço da equipe da Cinemateca do MAM de manter este e muitos outros preservados e pelo constante interesse de apresenta-los às novas gerações de espectadores. Então, seu segundo e último trabalho de ficção ficaria esquecido na memória até meados de 2004, quando uma mostra intitulada “Raros e Esquecidos”, na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, promoveu uma sobrevida para o filme e, principalmente, o reencontro do cineasta com ele. [1]

À época de sua estreia, a recepção da crítica foi, de forma generalizada, boa. Apegados a um lugar-comum que parece ter atuado inconscientemente durante boa parte da trajetória da crítica brasileira, diversos comentários rápidos em jornais se limitaram a falar do filme como sendo “de qualidade” e que “atingiu bom nível técnico e artístico”, sem entrar em quaisquer detalhes de porquês ou como tais resultados foram atingidos. Já em abordagens críticas mais profundas, procurou-se exaltar a evolução do trabalho do cineasta desde seu longa anterior, Amor e Desamor (1966), e traçar relações com outros autores – Michelangelo Antonioni, Alain Resnais e até Walter Hugo Khouri, diretor brasileiro também afeito a Antonioni e do qual o autor da crítica em questão (Luiz Carlos Merten, escrevendo no Diário de Notícias [RS]) faz questão de tratar como “menos autenticamente nacional” do que Gerson por conta das ambientações e situações retratadas, que faziam da realidade apresentada no cinema do diretor paulista mais uma “Europa longínqua” do que o Brasil em si. Ademais, é notável a rara convergência [2] de opiniões acerca de um filme brasileiro atingida pelo grupo de críticos (formado Alberto Shatovsky, Ely Azeredo e José Carlos Avellar) atuando no Jornal do Brasil (RJ) que, apesar de comentários taxativos em relação, principalmente, ao roteiro e à exposição narrativa, atribuíram ao filme a cotação de duas estrelas, ou “bom”. Falou-se também, de novo comparando-o com o trabalho do italiano Antonioni, que o filme seguia o “terreno perigoso” do realismo interior e do “cinema desdramático”.

Que tudo isso que foi escrito sobre o filme não deixe de ser verdade, muito dele parece sobrar para além destas análises, aliado ao fator das comparações em excesso; não poderia Gerson Tavares ser somente Gerson Tavares e não ter de ser, a todo momento, equiparado com qualquer outro autor estrangeiro (ainda que a semelhança com Antonioni seja mesmo verdadeira ou que estes fossem de fato inspirações para ele)? Que estes comentários foram feitos num bom sentido, na intenção de aproximar realizadores brasileiros (nesse caso, um ainda “novato”) aos já consagrados europeus (e aí seja em um sentido de instigar o público, dependendo da linha editorial do veículo utilizado para publicação, ou apenas de traçar paralelos entre as obras e entender melhor as referências ali presentes, ambos completamente compreensíveis) é evidente, mas não deixam de ser passíveis de serem tidos, hoje, como espécies de subterfúgios, como se não se pudesse falar própria e unicamente do filme brasileiro, do realizador brasileiro e de seu trabalho em particular. Nesse sentido, das aproximações traçadas, a mais interessante é mesmo a de Merten, justamente por tensionar Tavares diretamente com outro brasileiro, Walter Hugo Khouri.

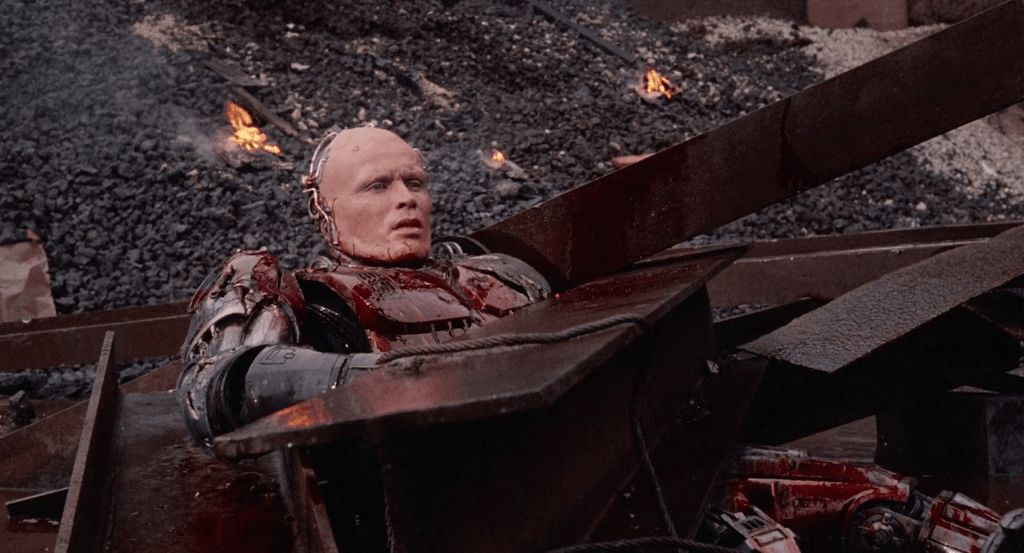

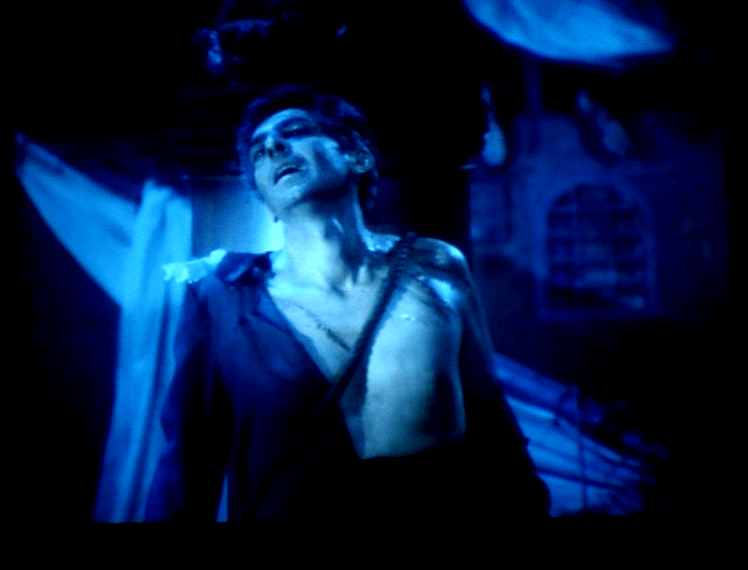

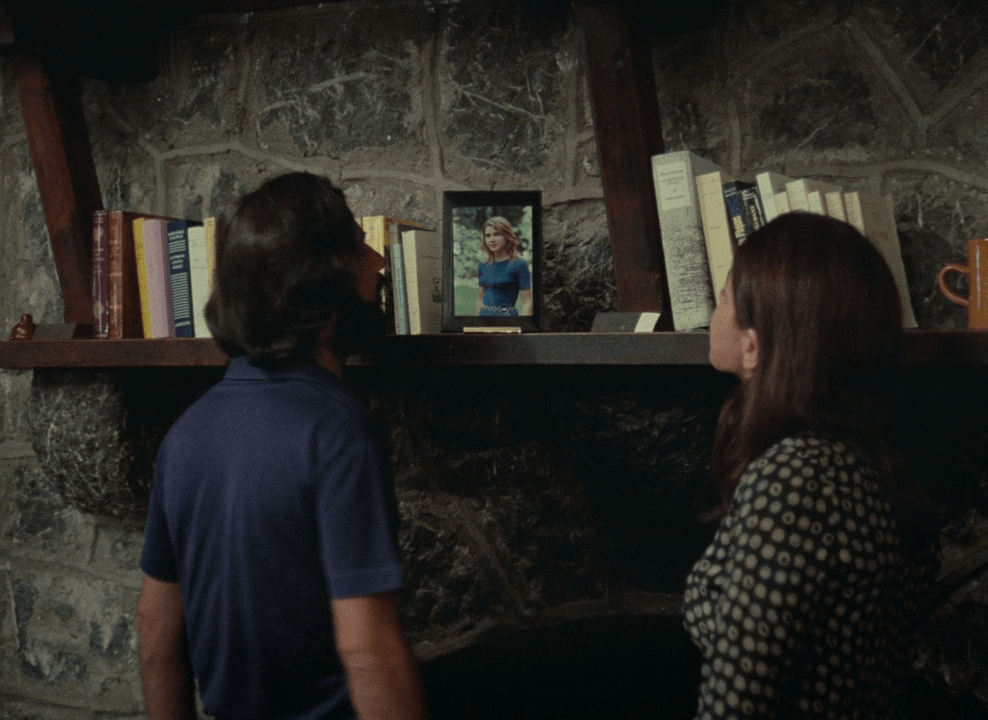

Para além da atenção direcionada a suas características formais e estéticas, Antes, O Verão também teve em sua cobertura um enfoque na questão envolvendo a censura de uma de suas cenas, a mais memorável e quiçá mais importante do filme: Maria Clara e Luis, em meio a forte crise no casamento, se encontram no terraço da casa. Um pedido simples por parte de dela (o zíper de seu maiô estava enterrado e ela pede a Luis para cortá-lo com uma tesoura) acaba acrescentando uma tensão sexual gigante à situação. Logo, Norma Bengell está nua [3] com Jardel Filho a seus pés e com as mãos escorrendo por seu corpo. Sobre a cena, de modo geral, a fala dos jornais foi de lamentação quanto a sua remoção forçada, mas com espaço para rápidos comentários que elogiaram a forma com a qual Tavares filmou-a. José Carlos Oliveira, em crônica publicada no Jornal do Brasil, diz:

Há entretanto uma cena, com Jardel Filho e Norma Bengell, que ficará nas antologias. Norma Bengell, nua, Jardel ajoelhado. Naquele instante, o cinema nacional – e o cinema mundial, se não me engano – prestam finalmente a homenagem que a Vênus Calipígia merece. Fiquei feliz quando me lembrei que a semelhante homenagem só poderia ser prestada no Brasil. […] Desde que a Censura não lance mão de sua ímpia tesoura… (OLIVEIRA, 1968, p.3).

A despeito de sua previsão errônea – pelo menos até os dias de hoje, em que o filme permanece relativamente pouco conhecido – de que a cena “ficará nas antologias”, o comentário de Oliveira parece muito preciso quando toca na similaridade encontrada entre o enquadramento encontrado para filmar Bengell e a antiga estátua romana. Ele coloca em discussão uma característica importante da obra de Tavares, que é a aplicação de suas habilidades como pintor (sua formação original) nos filmes, ao enquadrar planos de maneira pictórica e, ao mesmo tempo, pelo menos nesse caso, olhar para a história da arte para compô-los (vide a referência que é mesmo bem clara a Vênus de Calipígia). Esse caráter pitoresco de Tavares é ainda mais notável em Amor e Desamor, no qual a apropriação espacial de uma Brasília recém-inaugurada (é, inclusive, o primeiro filme rodado lá) é muito sagaz, cria planos com linhas de composições e rigor geométrico que, de forma bem mais acentuada do que neste filme de 68, escancaram suas inspirações em Antonioni. Um outro comentário no mesmo sentido do de Oliveira sobre a questão da censura foi feito por Ery Azeredo, que acabou por destacar a habilidade do cineasta para remontar a cena:

A inaceitável intervenção da Censura também pesou no prato adverso da balança. Ainda assim, a remontagem efetuada pelo cineasta com grande habilidade não nos permite vislumbrar onde sua obra foi violentada. A cena carnal da reaproximação entre os personagens de Norma e Jardel, no terraço batido pelo vento, foi considerada magnífica por observadores que tiveram acesso à versão integral, mas, após a remontagem realizada com mãos de expert, mostra-se (ainda) um atestado da sensibilidade de Gerson Tavares (AZEREDO, 1968, p.31).

A partir desse curto escopo crítico, não obstante os elogios recebidos, não demorou para que Antes, o Verão sumisse do panorama do cinema nacional. O trabalho pouco foi abordado à parte de seu momento de lançamento; a Revista Filme Cultura chegou a dedicar a capa de uma de suas edições [4] para o longa, ainda em 1968, mas sequer uma linha de texto se prestou a analisá-lo. A única menção a Gerson e seus filmes ficou por conta de uma discreta passagem ao final do ensaio “Erotismo & Cinema Brasileiro” de Regina Paranhos Pereira [5], indicando-o como um possível representante dessa vertente no país ainda antes do lançamento do filme – tomando como referência, portanto, o trabalho de nudez e sensualidade em Amor e Desamor – sem que tal reflexão fosse retomado em edições posteriores. Essa escassez crítica sobre o filme e a falta de revisões ou menções a ele, tendo em vista a sua recepção positiva quando foi lançado, é curiosa e, ao mesmo tempo, frustrante, por evidenciar um buraco deixado pela fortuna crítica tanto no momento quanto nos anos posteriores.

Outro ponto sobre a recepção crítica e sobre o filme em si: independentemente do modo pelo qual os críticos o encararam – um drama, um suspense, uma mistura mal ou bem dosada de ambos os gêneros – a questão, ao que parece, é que ninguém tocou num ponto crucial do molde narrativo do filme, que é sua adequação ao drama suburbano norte-americano, talvez esse sim um ponto a ser explorado mais a fundo no âmbito das comparações com outros cineastas, principalmente estrangeiros, devido a sua raridade no cinema brasileiro. No filme, seus elementos estão dispostos e identificáveis de maneira clara e adaptada ao contexto nacional: Temos a família nuclear, com sua casa de férias, aqui construída ao invés de comprada, funcionando como símbolo-mor da própria estabilidade doméstica (consequentemente, a degradação de uma afeta a outra; a casa é violentada pela natureza, a família pelos próprios defeitos de seus membros) situada na localização remota de Cabo Frio, que funciona mesmo como um subúrbio estadunidense. Pelo local paira a figura da personagem de Hugo Carvana, que já começa o filme morto e do qual pouco descobrimos a respeito, mas que carrega uma aura suspeita construída ao seu redor evocada a partir da estrutura em flashback: é ele quem instiga marido e mulher a irem a fundo em suas investigações sobre a infidelidade um do outro (natural, nesse sentido, que Maria Clara assassine-o, eliminando o vestígio de ameaça à família). Por fim, trabalha-se em cima da própria ideia da “família perfeita”, seu possível desmantelamento e suas mil e uma formas de enfrentá-lo e se manter de pé apesar de tudo, como o filme deixa bem claro em seu final: um zoom intenso na direção do rosto de Norma Bengell intercalado com Hugo Carvana sendo atropelado, desvendando a charada que já era clara desde o início, mas confirmando de vez o fato e atestando a cruel disfuncionalidade dessa família.

No sentido dessa aproximação com os filmes suburbanistas americanos, vale notar que o final de Antes, o Verão é extremamente parecido com o de Bigger than Life (Delírio de Loucura, 1956) de Nicholas Ray. Em ambos paira um desconforto, bem mais prenunciado no filme de Tavares, quanto ao “final feliz” que ele atinge; apesar da reconciliação, fica submerso entre Luís e Maria Clara tanto suas infidelidades quanto o fato dela ser uma assassina. Já em Ray, de modo mais implícito, a iluminação quase divina sobre a família reconciliada também não esconde o fato de que a arrogância quase fascista de James Mason está a apenas algumas pílulas a mais de cortisona de voltar à superfície. Em suma: nessas famílias nada se resolve, tudo se esconde.

O trajeto histórico de Antes, o Verão, portanto, amadurece a ideia de que, por muito tempo, a crítica cinematográfica nacional não se prestou a buscar filmes e reflexões fora dos lugares comuns do movimento cinemanovista, ignorando contribuições tal qual a de Tavares [6]. Construiu-se a impressão de que esses filmes de fora do núcleo “Novo” representavam um universo em paralelo ao cinema brasileiro hegemônico da época, tendo algumas exceções como o caso de Khouri (cujo cinema muito parecido com o de Gerson Tavares talvez tenha recebido maior atenção por motivos como o caráter mais declaradamente comercial de alguns de seus filmes, maior longevidade do corpo de sua obra e o rápido reconhecimento em prêmios nacionais e internacionais) e outros sobrevivido à passagem do tempo. O distanciamento de Tavares das propostas engajadas [7], sem dúvidas, levou seu filme a ser tomado como apenas mais um dentre tantos, sem que se atentasse para seus alguns de seus requintes estilísticos (em especial seus já mencionados interesses pictóricos acerca da imagem), para sua atenção a uma utilização poderosa de seus atores e da dinâmica sensual deles – essa tão atingida pela ditadura militar, e que por si só já constituiria um primoroso objeto de estudo e análise – e para toda uma coerência narrativa muito bem construída em torno do filme, no que parecia prefigurar um nome interessante para o cinema nacional.

Que pese não ter tomado partido do engajamento político do Cinema Novo, tampouco embarcado na aventura do Cinema Marginal que se aproximava, ou até mesmo sua curtíssima carreira, Antes, o Verão e Gerson Tavares não tiveram a figuração que merecem. Ele se soma a uma lista de filmes de que caíram no esquecimento muito rápido após seu lançamento, e, além de atender uma “demanda” oriunda de um pensamento primitivo que sempre pairou sob o cinema brasileiro e que saciou parte da crítica da época – a da exímia qualidade técnica, como se a mesma salvasse um filme de seus defeitos formais e estéticos – é, de todo modo, um filme muito bem dirigido, executado por um cineasta consciente de suas limitações e convicto de suas ideias.

*

Em 24 de maio de 2021, nos dias de finalização deste texto, Gerson Tavares faleceu aos 95 anos. Que essa pequena reunião da fortuna crítica em torno de seu filme fique como uma homenagem à sua obra e seu legado, ainda a ser melhor descoberto.

Davi Braga

NOTAS

[1] O documentário Reencontro com o Cinema (2014), dirigido pelo professor, historiador e pesquisador Rafael de Luna, narra com detalhes o processo, desde a concepção da mostra, envolvendo diversos outros títulos brasileiros esquecidos e ou desconhecidos dos anos 60, até a recuperação da filmografia do diretor. Foi o contato com Tavares que revelou que as cópias em posse do MAM eram as únicas existentes restantes, e as condições não tão boas de ambas exigia um processo imediato de preservação e restauro, realizado em 2012 através de um edital da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. O realizador, já idoso, forneceu documentos históricos para a memória do filme, como cartas trocadas entre ele e o departamento de Censura da época, além de detalhes da produção, de forma a matizar o conhecimento e entendimento da concepção da obra em seu contexto histórico, tal como de sua própria breve carreira enquanto cineasta. Foi a partir da diferença do tamanho de ambas as cópias, inclusive, que foi possível identificar que a obra havia sido censurada e que, por ser maior, uma delas conteria o filme “intacto”, com a cena da nudez de Bengell sem cortes.

[2] Essa menção à raridade do consenso entre os críticos é atribuída ao texto de Rafael de Luna, em seu blog pessoal, sobre o resgate da obra de Gerson. FREIRE, Rafael de Luna. Projeto Resgate da obra cinematográfica de Gerson Tavares. 2015. Disponível em: http://preservacaoaudiovisual.blogspot.com/2015/09/projeto-resgate-da-obra-cinematografica.html. Acesso em: 13 abr. 2021.

[3] E esse um nu que pode ser tido como mais “maduro” (por seu encaixe narrativo, pela forma como é filmado), por exemplo, que outro protagonizado também por Norma Bengell em Os Cafajestes (1962), ainda tido como o primeiro nu frontal do cinema brasileiro.

[4] E nesse caso, na edição de n.10, protagonizou uma confusão ao escrever que o filme em questão era Amor e Desamor (1966), o longa anterior de Tavares. O esclarecimento viria no número seguinte.

[5] Ensaio contido na mesma edição em que o filme faz capa, n.10.

[6] Tavares diz, em um debate acerca do filme, que esse interesse concentrado no Cinema Novo lhe ofuscou à época e possivelmente lhe impediu de obter coproduções para seus futuros projetos.

[7] Interessante notar que, no mesmo debate citado acima, o cineasta revela que tinha planos de filmar Quarto de despejo: Diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus, o que representaria uma virada de chave temática completa de seus filmes.

REFERÊNCIAS

RAMOS, Fernão Pessoa. A Ascensão do Novo Cinema Jovem. In: RAMOS, Fernão Pessoa; SCHVARZMAN, Sheila (org.). Nova História do Cinema Brasileiro Vol.2. São Paulo: Edições Sesc, 2018. cap. 1, p. 16-109.

FREIRE, Rafael de Luna. Projeto Resgate da obra cinematográfica de Gerson Tavares. 2015. Disponível em: http://preservacaoaudiovisual.blogspot.com/2015/09/projeto-resgate-da-obra-cinematografica.html. Acesso em: 13 abr. 2021.

Reencontro com o Cinema. Direção: Rafael de Luna Freire. Brasil: 2014. Disponível em: https://vimeo.com/142828827. Acesso em: 13 abr. 2021

ALPENDRE, Sérgio. Gerson Tavares. [S. l.], 2019. Disponível em: https://sergioalpendre.com/2019/07/19/gerson-tavares/. Acesso em: 13 abr. 2021.

LIMA, Cesar Garcia. Gerson Tavares: O Cinema Novo sob o signo da melancolia. In: IMAGOFAGIA – Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, [s. l.], 2016. Disponível em: https://redib.org/Record/oai_articulo2001306-gerson-tavares-o-cinema-novo-sob-o-signo-da-melancolia. Acesso em: 13 abr. 2021.

Debate com Gerson Tavares no Cine Arte UFF. Disponível em: https://vimeo.com/157427419

OLIVEIRA, José Carlos. O preço do verão. In: Jornal do Brasil (RJ), 29 ago. 1968, p.3.

Diário de Notícias (RJ), 1968, ed. 14113 (referência da Hemeroteca Digital)

Diário de Notícias (RS), 1969, ed. 00088 (referência da Hemeroteca Digital)

Jornal do Brasil (RJ), 16 nov. 1968, p.31

Diário de Notícias (RS), 1969, ed. 00094 (referência da Hemeroteca Digital)

Correio Braziliense (DF), 1969, ed. 02924 (referência da Hemeroteca Digital)

Diário de Pernambuco (PE), 1969, ed. 00117 (referência da Hemeroteca Digital)

Revista Filme Cultura n.10, 20 jul. 1968. Disponível em: http://revista.cultura.gov.br/item/filme-cultura-n-10/. Acesso em: 13 abr. 2021