Em uma instituição psiquiátrica, uma mulher lê o início do conto do Barba-Azul, e afirma saber como a história termina: no assassinato deste pelas mãos de sua jovem esposa. Um homem, voltando do trabalho, passa por um túnel, de onde retira um cano da parede e leva consigo. Em um quarto escuro, ele usa o cano para matar uma mulher que está na cama. A seguir, o detetive Kenichi Takabe (Kōji Yakusho) chega à cena do crime, cercada por policiais, encontrando o corpo ensanguentado da mulher marcado por um X e, logo em seguida, a carteira do homem, com sua identidade. Enquanto todos elaboram planos para uma busca pelo culpado, o detetive o descobre abrindo uma portilha no corredor.

Estes cinco minutos iniciais já nos introduzem ao caráter elíptico e sintético de Kyua (A Cura, 1997) de Kiyoshi Kurosawa, que acompanha a investigação de uma série de assassinatos estranhos, como este que acabamos de ver. Os assassinos são pessoas aparentemente normais, que não escondem suas identidades nem negam seus atos, mas não parecem ter grandes motivações para justificá-los, como se agissem sob algum tipo de transe. Marcam suas vítimas com um corte em formato de X na altura do pescoço, novamente sem saber o motivo ao certo. Todas as pistas apontam para um fator externo, para algum tipo de influência que age sobre eles – chegam a mencionar que “o diabo os mandou fazerem”.

Ouvimos apenas o final do conto de Barba-Azul, não sabemos como a história chegou ali, como terminou em sua morte. O mesmo pode ser dito do primeiro assassinato que presenciamos, o ponto de partida de Kyua, e o movimento que o filme fará então será de trás para frente, aos poucos revelando o que foi omitido. Isso será feito sem pressa, de modo que a cada novo assassinato nos familiarizamos um pouco mais com o modus operandi dos crimes. Na verdade, cada um destes parece oferecer mais perguntas do que respostas, de modo que a aura de mistério nunca se dissipa inteiramente, partes do processo continuam ininteligíveis, outras se mantém na penumbra.

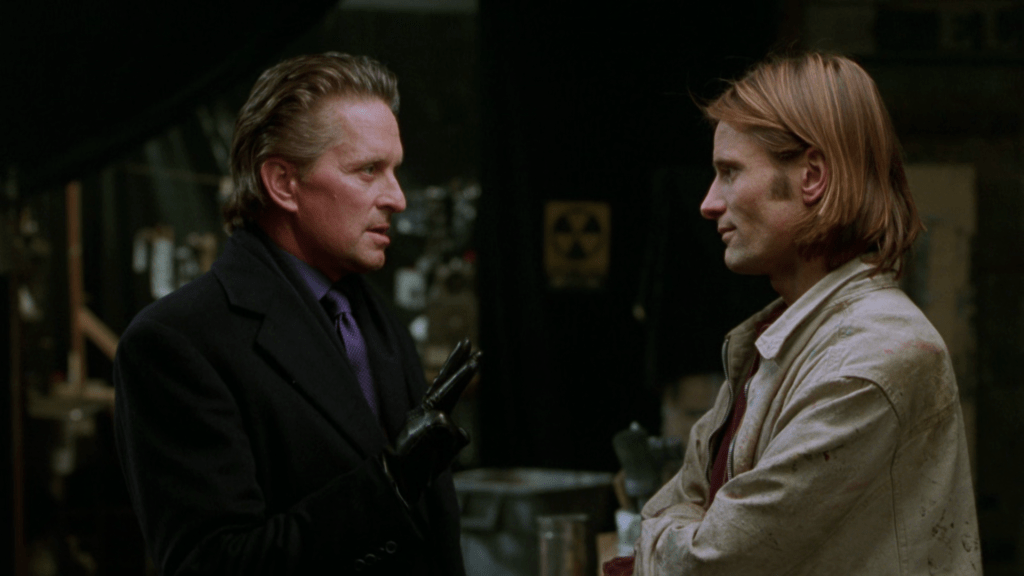

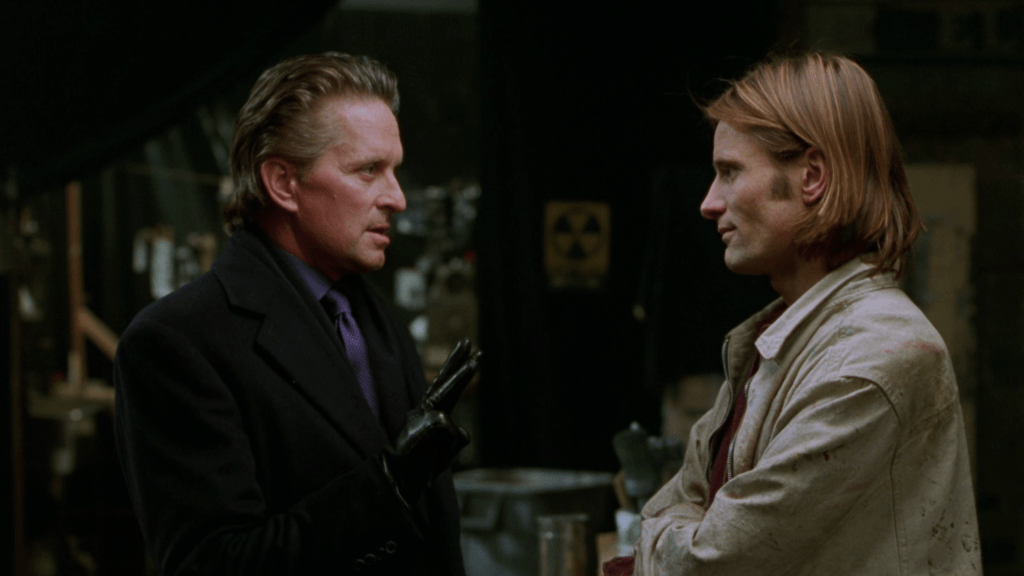

O detetive Takabe trabalha em conjunto com o psicólogo forense Shin Sakuma (Tsuyoshi Ujiki), buscando em vão encontrar algum tipo de relação entre os assassinos. Frustrado com a falta de resultados, o detetive chega mesmo a sugerir ao colega que talvez exista algo em comum no passado dos culpados, algum trauma de infância que justifique seus atos. A proposta é absurda, ambos o reconhecem; este não é um caso possível de decifrar pela psicologia, assim como este não é um thriller psicológico, apesar de partir de várias premissas deste sub-gênero – um policial consumido tanto pelo caso quanto por sua vida pessoal, uma série de assassinatos em uma cidade grande, etc. Kyua vai descender por suas próprias vias ocultas, da mesma forma que o verdadeiro antagonista do filme, Mamiya (Masato Hagiwara), o “diabo” que influenciou os assassinos, parte da psicologia para adentrar em seu submundo, seu “gêmeo do mal”, a hipnose.

Sua primeira aparição é também misteriosa. Em uma praia, um homem encontra outro que parece ter perdido sua memória, o leva para casa. Mamiya é o nome escrito em seu sobretudo, como passa a ser chamado. Todas as perguntas que o dono da casa faz a Mamiya, que vaga pela casa como se procurasse seus pontos mais escuros, são rebatidas com outras perguntas, até que enfim ele conta ao estranho sobre sua vida, sua esposa. Mamiya acende seu isqueiro – ato cujo som ouvimos mais alto do que deveríamos – que parece demarcar a nossa passagem para uma outra instância. Na manhã seguinte, a esposa terá sido assassinada por seu marido, que então pula da janela.

Mamiya é encontrado no topo de um telhado e levado para uma delegacia. Ali, vemos o mesmo processo se repetir: ele afirma não se lembrar de nada e a cada pergunta que o policial lhe faz, ele devolve outra. Mas aqui, parece haver um problema, há outro policial na sala, que parece distraído escrevendo algo. Quando Mamiya vai dar o bote, perguntando ao policial quem ele é, o outro homem para de olhar para seus papéis e se vira, interrompendo a sequência hipnótica. Mamiya terá que começar de novo. Ele levanta, fuma um cigarro, e espera o segundo policial sair da sala para continuar. Se senta na cadeira onde o homem que saiu estava sentado, apaga a luz e acende seu isqueiro. No dia seguinte, o policial hipnotizado irá matar seu companheiro. As vítimas de Mamiya parecem aleatórias, como se não fossem escolhidas nem mesmo por ele, e sim meras casualidades decorrentes de onde ele vai parar, de para onde o levam.

A vítima a seguir será uma médica, uma vez que ele é levado para um hospital. Uma cena com a personagem antes já sugere certas dificuldades que ela enfrenta no seu trabalho por ser uma mulher, quando um paciente anterior sugere debochadamente que o pedido da médica para ele abaixar as calças teria natureza sexual. Uma vez atendendo Mamiya, vemos o processo com o qual já estamos familiarizados se desenrolar. Como não pode acender um cigarro dentro do hospital, ele aqui recorre à água da torneira que usa para encher um copo. O fogo, então, era uma pista falsa. O ritual pode ser feito com outros elementos. O que parece importar é mais uma constância de som e movimento sutil. Mamiya derrama no chão a água do copo que acabou de encher. A médica acompanha o caminho da água, assim como nós, agora em um plano próximo. Esta escorre lentamente, escurecendo o chão acinzentado da sala por onde passa, como se tivesse vida própria.

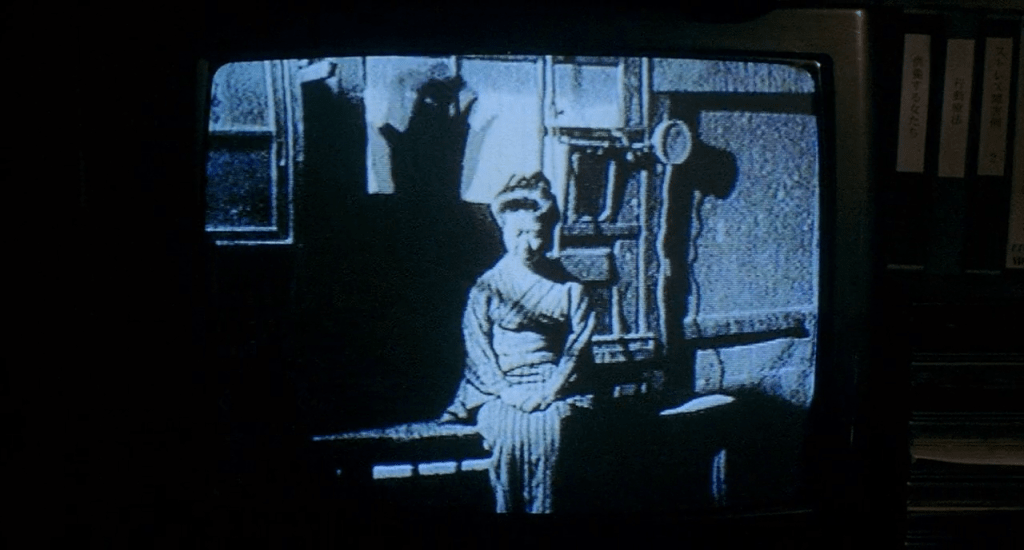

O processo de Mamiya é semelhante ao de Kurosawa: ele trabalha com coisas invisíveis a partir de sugestões, usando aquilo que tem a seu dispor em cada cômodo para montar sua cena. Afinal, seu ritual de hipnose não deixa de ser uma cena, a única diferença desta para o teatro ou cinema é o nível de envolvimento ou submissão que o espectador tem com aquilo que vê. A água negra que aos poucos colore o chão ou, em outro momento, pinga brilhante do teto, a pequena chama do isqueiro, ou a escuridão palpável dos cômodos, são protagonistas ativos da construção plástica do filme. O mesmo pode ser dito sobre as mídias antigas com as quais Takabe se depara ao longo da trama: o filme japonês do final do século XIX que registra uma hipnose, ou a gravação de um fonógrafo do que parecem instruções cortadas para o ritual. Nenhum dos dois registros, com sua textura granulada e distorcida, seu conteúdo obscuro e incompleto, funciona como pista para resolução do caso. Eles parecem estar ali muito mais por seu valor enquanto significantes do que significados; e no entanto não são servem um papel meramente decorativo, mas afetivo, hipnótico.

Se o ritual de hipnose é aqui representado como uma performance teatral, estes elementos devem ser considerados atores tanto quanto as personagens. Enquanto pingam, tremem, piscam e lentamente se espalham pelos ambientes, eles são indícios tangíveis deste processo que, sem isso, seria invisível. É importante que estas evidências sejam materiais uma vez que o ritual não apenas lida com forças invisíveis mas faz de tudo para se infiltrar naturalmente nos momentos cotidianos.

Após derramar a água na frente da médica, Mamiya já tem domínio sobre a mulher, e começa a trazer à tona as frustrações que ela passou no decorrer da profissão. Ele chega então onde quer chegar, em quando ela dissecou um homem, o primeiro homem nu que ela viu, o prazer que sentiu ao abri-lo com o bisturi. Mamiya não implanta uma ideia inteiramente nova na cabeça de suas vítimas – se é que podemos ainda chamá-las assim -, mas traz à tona pensamentos previamente existentes, talvez reprimidos. Não se utiliza de palavras ou objetos especiais, mas daquilo que já estava ali presente.

Kyua é um filme que se dá majoritariamente entre quatro paredes. Temos, claro, excessões importantes que se dão do lado de fora, como as discussões entre Takabe e Sakuma no telhado, ou as andanças de Fumie Takabe (Anna Nakagawa), esposa do detetive, pela cidade. Mas o filme se dá, em essência, em interiores, onde a cena se desenrola através da coreografia das personagens e suas interações com os objetos, não muito diferente de como seria em um palco teatral. O trabalho de Mamiya envolve a concentração do olhar de suas vítimas nestes elementos que manipula e, para isso, necessita de um espaço restrito. O mesmo pode ser dito sobre o trabalho de investigação ou interrogação de Takabe, também carregados de tensão. Isto não significa que o filme não seja dinâmico, a montagem é provavelmente aquilo que há de mais expressivo nestas cenas, os momentos precisos quando enfim passamos de planos gerais para primeiros planos, planos fixos para planos em movimento.

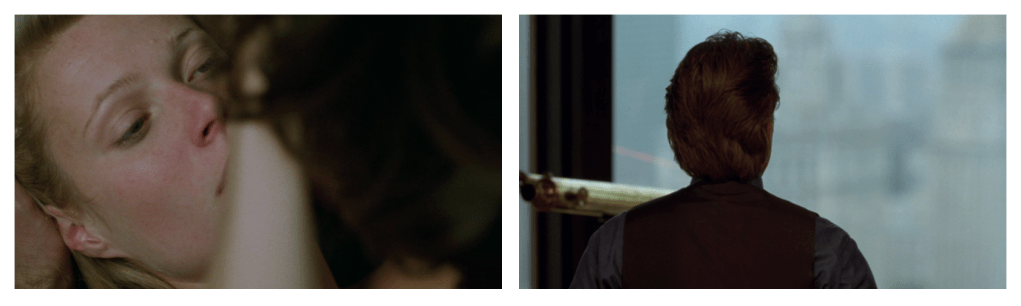

Uma cena interessante neste sentido é a primeira aparição de Fumie. Aqui, a princípio, não temos uma tensão maligna ou investigativa, mas outro tipo, inquietante justamente por se dar no núcleo familiar. Já havíamos visto a personagem na breve cena inicial, em um hospital psiquiátrico, mas ainda não enquanto esposa do detetive. Kenichi Takabe chega em casa e acende as luzes, o que vemos através do vão de uma porta. Um barulho contínuo aumenta uma vez que ele abre outra porta enquadrada, a da lavanderia; a fonte do barulho se revela, uma máquina de lavar roupa. Ele abre a tampa da máquina e não há nada dentro. Vai até a cozinha, onde esquenta no microondas seu jantar que o espera em cima da mesa posta. É então que Fumie entra em quadro, sem vermos muito bem da onde e cumprimenta seu marido, que pergunta se lhe acordou. Apesar de haverem indícios de que já havia alguém em casa – a máquina de lavar, a mesa posta -, a chegada solitária de Kenichi e omissão de Fumie em um primeiro momento são o suficiente para fazerem sua aparição repentina ser fantasmagórica.

A câmera aqui começa a se movimentar e acompanhar Kenichi, enquanto sua esposa anda de um lado para o outro na casa resolvendo pequenas tarefas, quase como se estivesse se esquivando do enquadramento, também em uma espécie de transe. Quando Kenichi lhe pergunta o que fez durante o dia, ela lhe responde que nada. Uma vez que sai de cena, logo ouvimos novamente o barulho da máquina de lavar, que parece agora reproduzir o comportamento oco de Fumie.

Como Mamiya, Fumie mantém um olhar vago, não olha nos olhos de seu marido, e logo veremos que esta não é a única semelhança entre os dois. Sua atitude esquiva também parece expressar um vazio, assim como declara o antagonista quando diz que “todas as coisas que costumavam ficar dentro de mim, agora estão fora”. A diferença é que, enquanto Mamiya chega a esta condição voluntariamente, estudando teorias da hipnose, o caso de Fumie é nitidamente patológico, o filme deixa claro que a personagem tem alguma doença psiquiátrica. Se Mamiya se esvazia para conseguir ver e eventualmente controlar aquilo que está dentro dos outros, a situação de Fumie está mais próxima àquela de suas vítimas. Ao longo da trama, ela parece constantemente se esquecer de para onde vai e vagar pela cidade perdida, como se não fosse mais dona de si.

Eventualmente, o próprio Kenichi Takabe também perderá o controle. Na casa de Mamiya, localizada em meio a um ferro-velho, Takabe encontra a trajetória transformadora desta figura enigmática, um ex-estudante de psicologia. A câmera passeia pelas estante de livros do jovem, primeiro entre estudos sobre diferentes distúrbios de personalidade, passando por Carl Jung, para enfim chegar aos livros de Franz Mesmer, médico alemão que no século XVIII cunhou o mesmerismo, ou “magnetismo animal”. A teoria parapsicológica, precursora da hipnose, acreditava existir uma força invisível dentro de cada ser vivo que poderia ser movimentada através de movimentos com a mão a fins curativos. Em outro quarto na casa de Mamiya, Takabe encontra encoberto por um lençol o que podemos entender como o desdobramento prático das teorias estudadas: o cadáver de um macaco retorcido, puxado por cordas como uma marionete.

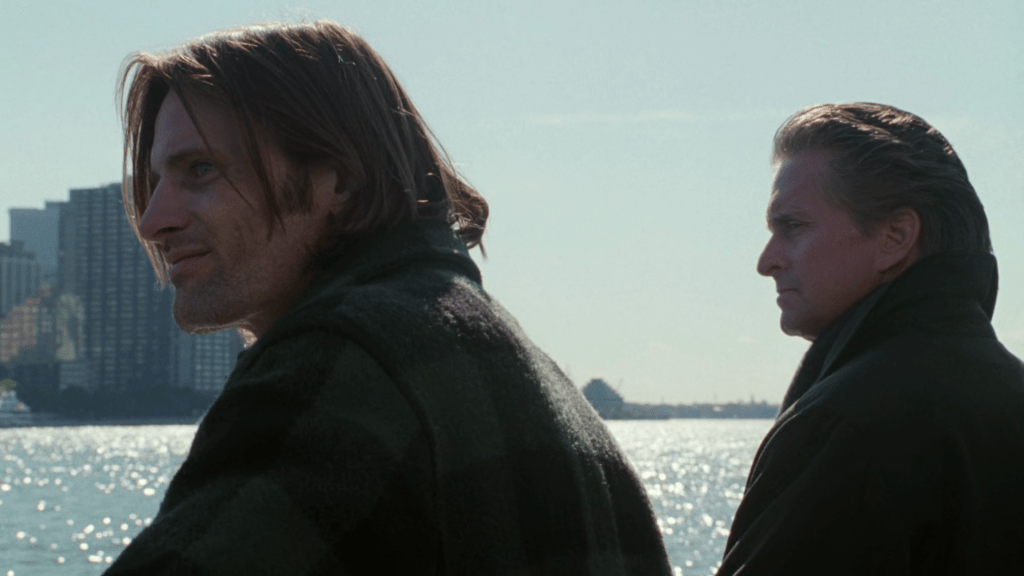

Um dos livros encontrados por Takabe intitula-se “O lado oculto da revolução: Mesmer e o final do iluminismo na França” (de Robert Darnton), título curioso considerando a natureza obscura, tanto literal quanto metafórica, de Kyua. Se a trama detetivesca costuma caminhar rumo ao esclarecimento dos fatos, Kyua, como o Mesmerismo, fará o movimento contrário. Até aqui, acompanhávamos a investigação de Takabe paralelamente à trajetória de Mamiya, um movimento de elucidação frente a um de sombreamento. É justamente quando Takabe acredita haver vencido, capturado o inimigo, que este prevalece.

A visita às origens de Mamiya sinaliza uma virada significativa no filme. O caso, em si, já foi solucionado, mas algo acontece após o detetive entrar na casa, como se aquela atmosfera carregada permitisse a infiltração de Mamiya não apenas na mente do detetive, mas na estrutura do filme. Os primeiros sinais da infiltração se dão em flashes rápidos de imagens anteriores que piscam assim que Takabe sai da casa. Voltando para sua própria, encontra sua esposa morta, pendurada do teto, em um aparente suicídio, cena que dura alguns segundos até o detetive voltar à realidade e perceber que se tratava apenas de uma visão.

Revoltado com a intrusão, Takabe vai tirar satisfações com Mamiya no local onde este está preso, um quarto escuro e isolado, cenário perfeito para o processo hipnótico. Ali, Mamiya nem precisa adentrar nos pensamentos reprimidos do detetive, este já assume por conta própria que sua esposa é um fardo. Takabe parece igualmente atraído e repelido pelo processo, percebemos haver um misto de temor e desejo em sua visão de sua esposa morta. A hipnose de Mesmer, não por acaso, é considerada uma espécie de cura através do esvaziamento. “Te fará feliz, vazio”, diz Mamiya. Se a cabeça de Fumie parecia impenetrável para Takabe, seus sentimentos homicidas em relação a ela também são mantidos em segredo – assim como no conto de Barba Azul o marido guarda segredos atrás de uma porta fechada, cadáveres de suas ex-esposas.

É difícil precisar o momento exato em que Takabe perde o controle de si, ou mesmo se isso de fato acontece, uma vez que o filme também se torna cada vez mais elíptico. A ordem das cenas, sua concretude, sua objetividade, tudo é colocado em questão. Se até a metade de sua duração o desenrolar desta narrativa nos era apresentado de forma direta e até mesmo rígida, ainda que nem sempre elucidativa, tudo começa a se embaralhar uma vez depois que o detetive adentra no epicentro do mesmerismo. Kurosawa vai acompanhar este espiralar com tanta cautela que a impressão é de que nem ele saberia onde iria chegar, como se também tivesse sido acometido de surpresa pela escuridão e intermitência que tomam o filme. Mas tudo isto estava ali desde o começo, à espreita, em cada brasa de cigarro, em cada goteira, em cada canto mal iluminado.

Paula Mermelstein Costa