Costumo achar que começos de filmes são sua melhor parte. Nos melhores casos, adentramos um mundo inteiramente novo, cujas dinâmicas internas já foram estabelecidas antes de nossa chegada e cujas regras de funcionamento ainda não estamos familiarizados. Esse estranhamento inicial em geral dura pouco, mas não no caso dos filmes de Jerzy Skolimowski. Nestes, não apenas a compreensão inicial a respeito do que se trata o filme é adiada, como, quando finalmente conseguimos entender o que está acontecendo, este mundo já está se moldando em outra coisa.

Suas tramas partem de cenários realistas, ainda que por vezes inusitados para um filme, que são gradualmente levados ao extremo, despidos de suas máscaras de civilização: o despertar sexual de um jovem em seu primeiro trabalho, em uma piscina pública em Londres; um cabeleireiro em Bruxelas em busca de um Porsche para competir no rali; a reforma de uma casa londrina por imigrantes poloneses ilegais; um andarilho que chega em um vilarejo no interior da Inglaterra; um afegão fugindo do exército americano em uma floresta polonesa; a trajetória de um burrinho pela Europa. Logo, qualquer princípio de normalidade que pudesse existir em tais premissas é desvirtuado por alguma inquietação das personagens – desejos carnais, ânsias por poder e controle, instintos assassinos, dor, fome, medo. A única constante destas histórias parece ser sua inconstância, sua movimentação contínua.

A própria trajetória do cineasta, aliás, parece um pouco regida pelo mesmo princípio de variabilidade. Nascido na Polônia, onde começa sua carreira, Skolimowski fez filmes na Bélgica, Inglaterra, Alemanha, e nos Estados Unidos, além de co-produções entre dois ou mais países. Antes de começar a trabalhar com cinema, foi boxeador e escritor, além de trabalhar ocasionalmente como ator, em alguns de seus próprios filmes e em produções hollywoodianas como Mars Attacks! e The Avangers ou em produções independentes como Eastern Promises de David Cronenberg, onde interpreta um imigrante russo, ex-KGB, na Inglaterra.

Para além da singularidade das tramas de seus filmes, enfim, cada um deles é feito também em um contexto de produção distinto. Línguas, países, circunstâncias e orçamentos mudam; no entanto, não podemos dizer que Skolimowski se adapte a cada novo entorno. Seus filmes, por mais distintos entre si, retém em comum justamente o estranhamento. Cada experiência é nova e alienígena, seja esta a de entrar um país estrangeiro, em uma floresta ou em uma piscina. Cada novo cenário é, também, um potencial palco para experimentações, cada novo objeto um possível adereço de cena. Quando seus filmes se distanciam de suas premissas realistas é, sobretudo, rumo a invenções plásticas, trabalhadas com luzes, tintas, vidros, espelhos, água, sempre no âmbito diegético.

Moonlighting (1982)

Moonlighting (1982) talvez exemplifique o caráter peculiar do cineasta melhor do que qualquer outra de suas produções. A estranheza do filme, passado na Inglaterra, é encontrada a partir de uma situação a princípio banal: a não compreensão do inglês por parte das personagens. Quatro poloneses vão para Londres trabalhar na obra de uma casa, sem vistos de trabalho. Nowak (Jeremy Irons), como o único entre eles que fala um pouco de inglês, torna-se uma espécie de líder; em terra de cego, quem tem um olho é rei. É a partir deste trunfo da personagem que a trama irá se desenrolar.

Dado o status ilegal de sua estadia e o fato de que, durante ela, a Polônia entra em um período de lei marcial, o controle inicialmente cotidiano de Nowak sobre os outros homens logo ganha proporções autoritárias. Mantém os outros três isolados na casa e ignorantes da situação instável de seu país de origem. Nowak torna-se uma espécie de mídia manipuladora, sendo a única comunicação dos outros com o mundo lá fora, quem decide o que entra e o que sai de comida, dinheiro e informação. A situação chega a tal extremo que Nowak começa a controlar até mesmo o tempo de seus companheiros, alterando as horas do relógio, diminuindo o seu tempo de sono e mentindo para que terminem logo a obra.

O curioso é que o protagonista não usa esse poder para ganho próprio; pelo contrário, tudo que faz parece ter o intuito de manter uma ilusão de normalidade dentro da casa. Ele tem um trabalho a fazer e não vai interrompê-lo, mesmo que seu país não exista mais, mesmo que não haja motivo para voltar, aquele é seu único propósito. Para manter as aparências dentro deste sistema isolado, Nowak se colocará em situações absurdas do lado de fora da casa. O dinheiro que seu empregador lhes deu, por exemplo, começa a faltar, e ele tem que criar uma operação complexa para roubar comida no supermercado. Acompanhamos estes acontecimentos junto à voice-over do protagonista, com sua narração direta que, apesar de subjetiva, apenas reitera o caráter objetivo de suas ações e mergulha o espectador ainda mais profundamente neste mundo delimitado.

Os quatro poloneses estão a todo momento buscando soluções para seus problemas, sempre concretos: enquanto Nowak se aventura nas ruas buscando maneiras de levar comida em dobro do supermercado sem que o gerente perceba, seus companheiros destroem e re-constroem a casa inteira, de modo que o cenário, assim como a narrativa, está em constante transformação. A primeira coisa que os homens fazem ao chegar na casa é reaproveitar uma lata de cerveja como panela, já indicando que tudo aqui será reutilizado. Skolimowski irá renovar a narrativa na mesma lógica econômica, com os mesmos elementos que já estão em jogo, re-arranjando-os como em um cubo mágico. No final do filme, Nowak utiliza a mesma técnica que desenvolveu para roubar o supermercado – esconder mercadorias em algum lugar do recinto para depois voltar para pegá-los, fingindo que eram seus – para afanar uma echarpe, o único item que leva para uso pessoal ao longo de todo o filme.

Estas questões não são pequenas anedotas na trajetória das personagens, situações menores frente à narrativa maior; como no cinema de ação ou comédia hollywoodiano, elas consistem no cerne do filme, são aquilo que move a trama intrincada adiante. Em ambos os casos, a história em si importa menos do que a maneira com que suas personagens lidam com elementos em cena. A diferença está, principalmente, na natureza das limitações no filme de Skolimowski, que não se tratam de adversidades espetaculosas como terroristas ou ladrões, mas de tempo e dinheiro. Curiosamente, apesar de mais realistas, estas adversidades são mais abstratas do que os inimigos personificados de filmes hollywoodianos, pois não há como enfrentá-las diretamente. Também abstrata, de certa forma, é a limitação espacial em Moonlighting: não há nada que fisicamente impeça as personagens de conhecerem o resto de Londres ou mesmo de voltar à Polônia, o que os limita são as leis (o fato de estarem no país sem visto, a lei marcial em seu país de origem) e a língua estrangeira.

É por esta mistura singular entre realismo e absurdo que a obra de Skolimowski se aproxima também da literatura de Kafka, esta que, nas palavras de Gunther Anders, “deslouca a aparência aparentemente normal do nosso mundo louco, para tornar visível sua loucura. Manipula, contudo, essa aparência louca como algo muito normal e, com isso, descreve até mesmo o fato louco de que o mundo louco seja considerado normal.” [1] De maneira semelhante à Nowak, Gregor Samsa está mais preocupado com faltar ao trabalho e mais ocupado com as dificuldades em levantar da cama com seu novo corpo que com o fato de ter se tornado um inseto monstruoso. O espectador de Skolimowski, assim como o leitor de Kafka, é inserido em um mundo estranho sem explicações, como são também, com frequência, as personagens de ambos, ainda que questionem menos este mundo do que lidem com suas consequências [2].

Le Départ (1967)

As personagens de Skolimowski, em geral, têm um único objetivo, que beira a obsessão, e farão de tudo para conseguí-lo. Nesta busca, as ações mais absurdas – e, por vezes, desnecessárias – serão empenhadas. Se, a princípio, parte de uma simplificação narrativa que reduz a trama a um só vetor, esta culmina numa abertura para diferentes e improváveis possibilidades de continuidade. Cada lugar que as personagens vão, cada situação em que se colocam, o ambiente entra em cena tanto quanto elas; tudo se mistura, o filme é matéria manipulável.

Seus filmes costumam trabalhar com protagonistas que acompanhamos durante toda a sua duração, que parecem estar mais submissos aos acasos ao seu redor do que terem qualquer poder de transformação. O burrinho de EO (2022) talvez seja o exemplo mais emblemático neste caso, estando totalmente sujeito aos seres humanos, dada a condição submissa do animal [3]. No entanto, o sistema não é rígido, e há personagens que parecem ter mais autonomia, como a de Jean-Pierre Léaud em Le Départ (1967).

Enquanto Moonlighting trabalha a partir das restrições materiais das personagens em um cenário fixo, ainda que em constante mutação, em Le Départ parecemos estar diante de um desenho animado, com Léaud pulando de canto em canto de Bruxelas como o papa-léguas. Aquilo que o motiva, afinal, é também uma limitação, da mesma ordem do filme posterior: dinheiro. Mas seus fins e, principalmente, seus meios, são muito distintos. A personagem de Léaud, Marc, um cabeleireiro, está em busca de um Porsche para competir em uma corrida, e tentará consegui-lo de formas inusitadas, jocosas, acompanhado de uma jovem que conhece no meio do caminho.

Desenrolando-se no tempo, afinal, e não apenas no espaço, é o filme que está em constante mutação, em constante movimento. Este movimento é peculiar, não necessariamente retilíneo. As personagens vão quicando pela cidade enquanto a trama é moldada de forma também orgânica, maleável, aleatória. Um espelho se quebra em meio a brincadeiras do casal, mas no mesmo plano já o vemos sendo reconstituído em um rewind, como se nada houvesse acontecido. É depois, inclusive, vendido inteiro em uma loja de ítens usados. No mundo real, este vidro de fato se quebrou, mas no mundo de Skolimoswki, até o tempo é capaz de ser modelado. Não se trata de um cineasta preocupado com registrar a realidade, e sim de esculpir uma própria.

The Shout (1978)

A história de The Shout (1978), adaptada de um conto de Robert Graves, começa a ser contada durante uma partida de críquete em um hospício, e nossa impressão é de que tudo está relacionado de uma maneira intrincada e autônoma como no jogo. Pacientes e funcionários jogam lado a lado, assim como a loucura parece andar junto com a sanidade na história do grito que dá título ao filme, contada por um dos pacientes, Crossley (Alan Bates). Dada sua condição de louco, este é, evidentemente, um narrador não confiável, colocando a veracidade de toda narrativa a seguir em questão; ele mesmo começa o relato falando que a história é sempre a mesma, ainda que ele a conte de “diferentes maneiras, mude a ordem dos eventos, varie os momentos de clímax.” Faz isso, ele continua, “porque gosta de mantê-la viva”, procedimento que se assemelha ao do próprio Skolimowski, que parece também remexer suas tramas com o mesmo intuito.

O estrangeiro, na história, é o próprio Crossley, um andarilho vindo da Austrália, que invade a vida de um casal no interior da Inglaterra, Rachel (Suzannah York) e Anthony Fielding (John Hurt). Anthony passa a maior parte do tempo em seu estúdio, onde faz música experimental gravando sons distorcidos de diferentes combinações de objetos; rolando bolas de gude em uma bandeja com água, passando um arco de violino em uma lata de alumínio rasgada ou acendendo um cigarro muito próximo ao microfone. Assim como a lata de cerveja é transformada em panela em Moonlighting, a bola de gude, o arco de violino e os outros objetos que os acompanham, são transformados em instrumentos musicais. Quando Crossley chega na cidade e depois na casa do casal, afirma haver aprendido com um xamã aborígene um grito poderosíssimo, capaz de matar, entre outros feitiços. Chega a dizer a Anthony que sua música não é nada comparada ao grito, o que o instiga a pedir para ouví-lo.

Os dois vão para um local isolado em meio a dunas envoltas pelo mar, onde Crossley enfim grita, um som que entra como um enxerto, difícil de descrever; agudo e intenso, como muitas vozes gritando ao mesmo tempo ou, ainda, supondo que este foi feito de maneira semelhante aos experimentos de Anthony, poderia ser barulho de algum tipo de aparelho de sucção de ar. O aspecto irreal do grito torna-se mais interessante, justamente, por havermos presenciado antes a fabricação de sons inusitados, que estabelecem um precedente. O som que representa o grito tem certamente um teor fantástico, uma vez que sua verdadeira fonte é omitida e é atribuído à personagem de Alan Bates, mas ele é feito da mesma matéria que os sons produzidos por objetos corriqueiros. Ele se sobressai da premissa de realidade assumida no filme até então, mas esta já não era uma superfície perfeitamente plana, já possuía suas ondulações.

Provando que de fato tem poderes sobrenaturais, então, o grito deixa Anthony catatônico. Voltando para a casa, Crossley seduz Rachel, ao que tudo indica, também magicamente, roubando uma presilha de sua sandália, deixando-a inteiramente submissa a ele, de maneira quase selvagem. Em dado momento, ela anda nua, de quatro, atrás de Crossley, seu corpo se configurando de maneira muito parecida com o quadro Paralytic Child (1961), de Francis Bacon – pintor em cuja obra o grito foi um tema recorrente –, do qual Anthony tem uma reprodução em seu estúdio. Quando isso acontece, a imagem aparece em preto e branco por um segundo, como que para demarcar tal semelhança. Para romper com os feitiços, Anthony deve quebrar uma pedra que aparece em suas mãos nas dunas, depois do grito, objeto que conteria a alma de Crossley. Pequenas pistas como estas parecem plantadas por todo lado, sugerindo que a magia talvez não se restrinja à figura do andarilho, mas esteja espalhada em elementos que já estavam ali antes de sua chegada, ou ainda, como o próprio Crossley sugere antes de começar seu relato, de que as peças estejam embaralhadas, dando a entender que a linearidade não é tão importante assim nesta história.

A narrativa de The Shout é de fato fantástica, diferente dos outros filmes de Skolimowski, mas sua maneira de trabalhá-la não é muito distinta do resto. A loucura ou xamanismo de Crossley são apenas componentes de um jogo maior, complexo e hermético, onde tudo parece estar relacionado, tudo parece estar vivo, em um funcionamento secreto e misterioso: o críquete, os loucos, a música criada por Anthony, a paisagem de dunas, o grito profundo. A realidade, novamente, não é fixa, mas composta por esta mistura de elementos estranhos e normais, ora orquestrada e controlada como nos experimentos sonoros de Anthony, ora liberada com força disruptiva no grito de Crossley e nos quadros de Bacon.

Deep End (1970)

Este trabalho plástico de Skolimowski aparece de forma enfática em Deep End (1970). Já nos créditos temos uma mistura quase abstrata de elementos vistos muito de perto: uma gota de sangue que escorre dá lugar a canos vermelhos e engrenagens, por onde a câmera passeia até chegar a uma superfície metálica, onde é refletido o rosto de um menino, por fim encoberto por uma mão suja de sangue. Corta-se para uma bicicleta sendo guiada pelo garoto, Mike (John Moulder-Brown). Ele está indo para seu primeiro dia de trabalho em uma casa de banho e piscina pública, onde se apaixonará por outra funcionária, uma jovem um pouco mais velha que ele, Susan (Jane Asher).

Horror e beleza caminharão juntos nessa jornada de descoberta sexual do protagonista, que culmina em assassinato. A casa de banho é, ao mesmo tempo, um lugar de sensualidade e asco, onde todos limites se diluem. A natureza do trabalho de Mike logo se revela ambígua, quando Susan sugere que ele deve oferecer serviços de teor sexual a seus clientes. Estes clientes, de idade muito mais avançada do que Mike e Susan, tampouco parecem ter algum problema em flertar com os jovens e adolescentes. Local intermediário, nem inteiramente dentro d’água nem fora, como um habitat apropriado para a metamorfose de um girino a um sapo, a casa de banho marca a passagem de menino a homem ou jovem à mulher. Ali, ambas as personagens aprenderão sobre o funcionamento do mundo em sua instância mais à flor da pele, onde o mundo do sexo é inseparável do mundo do trabalho. Enquanto Mike nutre uma paixão platônica por Susan, ela trai seu noivo com um instrutor de natação mais velho e casado, que dá aulas para adolescentes na piscina; ambos parecem estar o mais baixo possível na cadeia alimentar, submissos aos mais velhos em todos os sentidos.

A oscilação, em Deep End, se dá principalmente na relação entre as duas personagens, que varia entre a brincadeira, o flerte e a rejeição (por parte de Susan). A obsessão que motiva Mike não é tão definida como os objetivos monetários de outras personagens de Skolimowski, mas marcada pela imprecisão própria do desejo: ele quer Susan, cegamente. Os obstáculos encontrados pelo protagonista, aqui, são tudo aquilo que ameaça este desejo, os namorados de Susan, seu desprezo, ou ainda aquilo que mancha a imagem dela. Quando sai uma noite atrás dela, se depara com um cartaz em papelão, em tamanho real, de Susan pelada, na entrada de um show de striptease. Não apenas Mike rouba o cartaz, mas cobre a imagem com um casaco enquanto carrega o objeto no metrô, onde entra atrás de Susan, e a indaga sobre a figura, incrédulo.

O embate final os dois não poderia acontecer em outro lugar que não dentro da piscina, em uma cena que perceberemos, então, se passar logo antes dos créditos iniciais do filme. Vão parar lá após se atracarem em um parque nevado e a personagem de Jane Asher perceber que perdeu seu anel de noivado. Os dois resolvem tentar encontrar o anel de forma inventiva, traçando um circulo ao redor de onde se atracaram e recolhendo toda a neve dali, depositando-a em um saco. Levam este saco cheio de neve para dentro da piscina vazia, onde montam uma operação complicada para encontrar o anel: usam o calor de uma luminária para aquecer uma chaleira com água, derretendo a neve suja aos poucos dentro da meia calça de Susan, que serve como peneira. A sequência como um todo, não estivesse atrelada a um contexto narrativo, se aproximaria muito do que vinha sendo feito na cena artística do mesmo período, quando a arte conceitual, a performance e a land art surgiam e prosperavam.

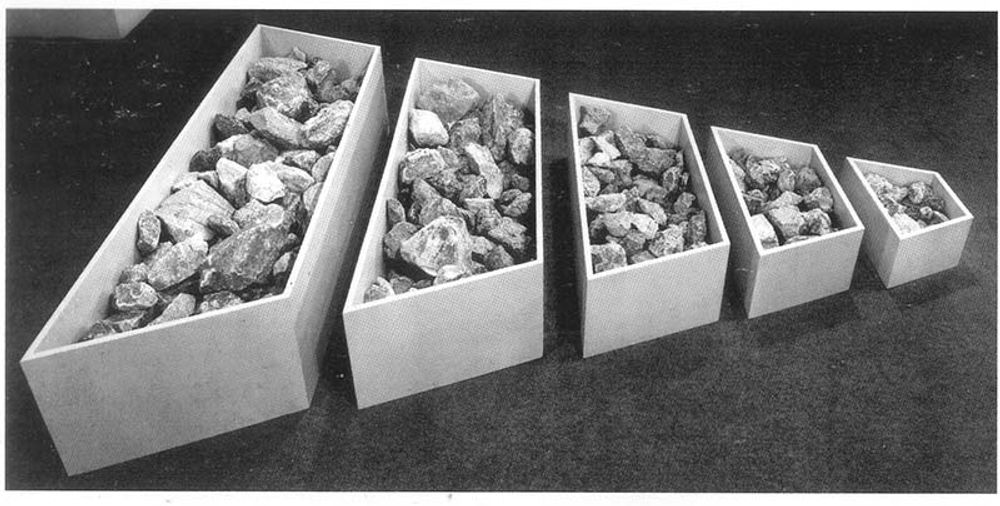

Podemos considerar, por exemplo, o trabalho de Robert Smithson, pai da land art, que na década de 70 assumiu, essencialmente, duas vertentes: havia suas intervenções no mundo, suas célebres land arts, e os fragmentos de mundo que trazia ao museu. Neste segundo caso, incluem-se seus non-sites, nos quais dispunha no museu terra e pedras retiradas de locais de entulho – acompanhadas do registro deste processo de transposição, de mapas de deslocamento, fotos dos locais etc. Esta terra e pedras ora eram dispostas em montinhos isolados, às vezes acompanhadas de espelhos que expandiam e confundiam suas dimensões, ora dentro de recipientes delimitados, em formatos de estantes ou de naves espaciais – apesar de lidar com elementos tão concretos e terrenos, Smithson sempre teve uma queda pela ficção científica.

Paralelamente a sua produção artística, Smithson escrevia ensaios sobre sua prática, onde um tema central era aquele da entropia. Comumente associada a uma ideia de desordem ou caos, a entropia é um tanto mais complexa. Simplificando bastante, ela é mais uma medida de aleatoriedade, de configurações possíveis, do que a aleatoriedade em si. Um dos exemplos mais comuns para explicá-la seria justamente o gelo derretendo: quando a água está congelada, suas moléculas estariam mais organizadas e rígidas; uma vez exposta ao calor, passando do estado sólido ao líquido, o nível de desordem destas moléculas (a entropia) aumenta até chegar a seu valor máximo, derretendo inteiramente. Neste estado, o sistema está novamente em equilíbrio, mas, se a água for exposta a mais calor e começar a passar para seu estado gasoso, o nível de desordem das moléculas irá novamente aumentar.

A situação exemplifica a segunda lei da termodinâmica, que diz que “a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo, até alcançar um valor máximo”. A entropia costuma estar associada, por isso, com a quantidade de energia perdida em um processo que gera calor – na operação de uma máquina, por exemplo, parte da energia gasta será necessariamente perdida quando a máquina esquenta, não sendo convertida em outra forma aproveitável de energia.

A sequência do gelo em Deep End, que poderia também ser um non-site – a piscina não deixa de ser um “cubo branco”, como é a concepção do museu moderno –, pode servir de metáfora para a obra de Skolimowski de modo geral. Seus filmes são como sistemas fechados (a piscina pública, a obra na casa, a busca por um carro para competir no rali) nos quais as moléculas se agitam em desordem (Jean-Pierre Léaud em Le Départ é uma molécula particularmente agitada) até chegar a seu nível máximo (o grito de The Shout talvez seja o exemplo mais apropriado aqui), e então sossegam novamente. Como na entropia, um nível de energia é necessariamente perdido neste processo. Ainda que as personagens atuem em busca de objetivos específicos (por mais tolos que nos pareçam), o esforço que fazem para tal é notavelmente maior do que o necessário; elas andarão em zigue-zague quando poderiam andar em linha reta. Você pode até transformar o gelo de estado sólido ao líquido, mas é impossível separá-lo da terra, limpá-lo, está tudo sujo e misturado, moléculas em movimento e desordem.

Após encontrar o anel, Mike o coloca em sua língua e fica nu, convidando Susan a também se despir para recuperar o objeto. Deixa-se subentendido, então, que eles vão iniciar uma relação, mas o menino falha de algum modo: pela expressão que ele faz, chegou a seu pico de energia rápido demais. Susan tenta ir embora e ele tenta impedí-la, enquanto a piscina começa a encher. Mike, então, empurra a pesada luminária de ferro na direção de Susan, que aos poucos cai morta na água. O movimento da lâmpada derruba, também, baldes de tinta vermelha. A gota vermelha nos créditos, então, era tinta, não sangue, mas isso pouco importa aqui, onde ambos são, como os sons em The Shout, feitos da mesma matéria fílmica. O corpo sem vida de Susan, Mike que o abraça, sangue, tinta vermelha, roupas, chaleira, tudo boia junto na piscina.

Paula Mermelstein Costa

Notas:

[1] CARONE, Modesto. Introdução. Em: KAFKA, Franz. Essencial Franz Kafka. Penguin-Companhia, 2011. p.13.

“ [2]Kafka, por fazer tábula rasa das convenções artísticas e psicológicas e inventar um narrador à sua altura: o narrador não consciente ou insciente, que sabe tanto quanto o personagem e o leitor, ou seja, nada ou quase nada, o que os leva, por uma mediação estritamente literária, ao universo alienado em que todos nós vivemos”. [Ibid, pp.8-9]

[3] Não entrei no filme aqui pois já escrevi sobre ele em outro texto, em uma edição passada da revista: https://limiterevista.com/2022/11/12/eo-de-jerzy-skolimowski-burros-sonham-com-burros-eletricos/