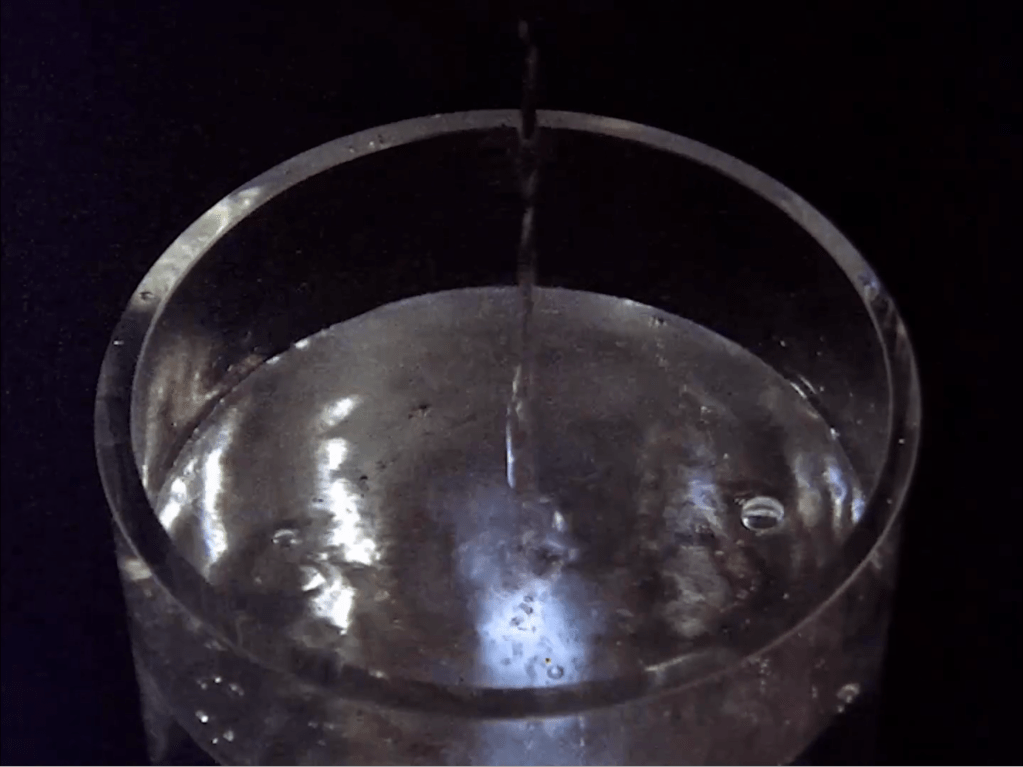

“Cair”, metafórica ou literalmente, é uma constante nos filmes de Amy Halpern: a água que é despejada em um copo, derramada sobre um corpo ou engolida pela garganta (Elixir, 2012); uma palmeira sendo derrubada (Palm Down, 2012); ou até mesmo a descida das notas musicais e sua visualização na partituras (Hula, 2020).

Talvez não seja coincidência, portanto, que seu único longa-metragem tenha o nome de Falling Lessons (1992). A constante nesse filme é um movimento de câmera que faz o elenco de quase 200 pessoas (composto por amigos, atores e colegas do mundo cinematográfico – pessoas de todas as idades e tons de pele) cair figurativamente: ela começa em seus rostos, torsos e, às vezes, ainda mais embaixo, e faz uma panorâmica vertical que termina no espaço vazio acima deles. A maior parte do elenco encara diretamente a câmera, em um cenário de luz e cor bastante controlados. De forma casual e despreocupada, alguns deles, em um diálogo dublado, exclamam que não querem sair da tela, não querem cair tão cedo.

Falling Lessons, cuja produção se estendeu do final dos anos 1970 até o início dos anos 90, foi filmado com um orçamento muito limitado em Los Angeles. Esse tempo dilatado deixou marcas no resultado do filme que passou por mudanças frequentes, dentre elas a deterioração da celulóide e passagens que tiveram que ser substituídas na montagem final por cópias de trabalho. Simultaneamente a sua rodagem, Halpern também colaborou com outras produções do período – ela era diretamente envolvida com movimento que ficou conhecido como LA Rebellion [1], colaborando com My Brother’s Wedding (1983), de Charles Burnett, e Illusions (1982), de Julie Dash. Na frente das câmeras ela aparece em Soft Fiction (1979), de Chick Strand. É também curioso seu trabalho com fotografia e iluminação em outros projetos de natureza bem mais comercial, como séries de TV e filmes de grandes produtoras, enquanto sua própria poética caminhava na direção oposta.

Inesperadamente, na metade de Falling Lessons, o filme contradiz sua estrutura conhecida. A cascata de retratos e closes de corpos, juntamente com outras tomadas de detalhes de animais e do ambiente urbano, é substituída por uma mise-en-scène mais tradicional que retrata o assassinato de um menino negro que cai no chão depois de dois policiais atirarem nele. O desespero agonizante da mãe do garoto é marcante, especialmente porque contrasta com os inúmeros retratos de expressões misteriosas e indecifráveis que compunham a maior parte do filme. A ruptura estilística é uma marca radical do cinema de Halpern e, enquanto na maioria das veze, é usada de forma irônica e bem-humorada, aqui ela acrescenta uma densidade grave a um filme que, de outra forma, seria animado e alegre.

Após essa dose de violência e injustiça, os retratos individuais não podem mais ser vistos com a mesma leveza, eles são coloridos com um aspecto quase apocalíptico em sua passagem pela tela. No lugar de uma série de indivíduos, ganha-se um senso de coletivo. Quando os créditos finais passam, enquanto as centenas de nomes “caem” (incluindo mais de 15 músicos e a equipe de técnicos), somos lembrados de que o cinema é um trabalho coletivo. É corrente que o trabalho cinematográfico experimental seja mais individualizado, com câmeras portáteis e uma pesquisa poética mais pessoal, mas Falling Lessons caminha para outra direção: é uma orquestra de corpos e sons.

Amy Halpern também nos lembra dos movimentos físicos do próprio meio: todo filme projetado em celulóide guarda relação com a queda. Em um projetor de película, cada quadro/imagem em um rolo está abaixo ou acima de outro e precisa cair para que o próximo apareça. É compreensível assim, o apego de Halpern à projeção de seus filmes em 16mm. Porém, há neles também um flerte com a suspensão da lei da gravidade, explorando a textura da emulsão em celulóide, como no caso das bolhas de gás em Elixir ou dos os movimentos aleatórios, já no nível do chão, nos coloridos corpos de lagartos e tartarugas (Fire Belly e Ginkgo Yellow). O contraponto da queda é, assim, o eterno fascínio pela superfície, pela textura e pela imprevisibilidade do trabalho em película.

Roberta Pedrosa

Nota:

[1] Um conjunto de filmes realizados por estudantes e ex-estudantes de cinema da UCLA, em sua maioria afro-americanos, entre as décadas de 1970 e 80. O movimento é reconhecido especialmente pela ênfase em narrativas contra-hegemônicas nos Estados Unidos, dialogando com um repertório cinematográfico africano e latino americano.