Em maio de 1975, Chantal Akerman, realizadora de 25 anos, estreia o seu terceiro longa-metragem, o segundo de ficção, na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes. “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles” é o longo título deste estranho filme de 3h20min de duração, o primeiro de Akerman dentro de esquemas mais ou menos convencionais de produção, contando com a colaboração essencial de Babette Mangolte, diretora de fotografia com quem já havia trabalhado em três filmes anteriores, e Delphine Seyrig, atriz de então grande destaque em filmes de Luís Buñuel, Alain Resnais e Joseph Losey. Aqui, ela interpreta o papel principal de uma dona de casa que se prostitui, Jeanne Dielman, cuja história é acompanhada por dois dias e três noites.

No percurso até “Jeanne Dielman”, Chantal Akerman havia dirigido apenas a si mesma ou algumas poucas pessoas, como amigos, mas nunca uma atriz da estatura de Seyrig, em torno da qual todas as cenas do filme são formuladas. Em “Saute ma Ville” (1968) e “L’Enfant aimée ou Je joue à être une femme mariée” (1971), Akerman aparece frente a câmera, mas sempre sob certo modelo de pose e improviso, sem recorrer a uma atuação dramática. O mesmo ocorre em “Le 15/8” (1973), realizado junto de Samy Szlingerbaum, retrato de uma jovem finlandesa, Chris Myllykoski, dentro de um apartamento parisiense, em que a vemos realizar diversas ações prosaicas como comer um pão, fumar um cigarro, ouvir música, enquanto em voz off ela narra suas experiências na cidade e descreve muito de sua vida interior – elementos revelantes para seus filmes seguintes.

Akerman atua também como protagonista em “Je, Tu, Il, Elle” (1974), seu primeiro longa-metragem de ficção, ainda com meios bastante limitados e já uma estética bastante rigorosa de planos longos, com a câmera fixa. Nele, a vemos interpretar uma personagem que, num apartamento esvaziado, escreve cartas para alguém que não sabemos e por toda a primeira parte do filme “espera até que algo aconteça”, até se decidir por sair e pegar carona em um caminhão. Sua viagem não tem o destino revelado e, apenas ao final, descobriremos se tratar do reencontro de uma noite com uma antiga amante. [1]

O retrato de uma mulher e suas tarefas domésticas era já o tema de “Je joue à être une femme mariée” e do primeiro curta-metragem de Akerman, “Saute ma Ville” (1968). Nele, interpretada pela própria Akerman, uma personagem de traços burlescos prepara o jantar, limpa o chão da cozinha, lê uma carta, veda a porta, liga o gás do fogão e se mata. Não apenas o ambiente, mas mesmo a base dramática de “Jeanne Dielman” se fará aqui presente, a partir de uma sobreposição hiperbólica das atividades domésticas, numa comédia absurda e expansivo da vida doméstica que, no filme de 1975, Akerman trabalhará de maneira grave, em uma forma rigorosa e um olhar detido a essas ações.

Chantal Akerman também estará por duas vezes em “Jeanne Dielman”, ainda que discretamente: na primeira, é a vizinha com quem Jeanne conversa na porta do apartamento e de quem apenas ouvimos a voz; na segunda, pode ser vista, junto de Babette Mangolte, no reflexo na garrafa térmica de café ao lado de Jeanne sobre a mesa da cozinha – no que se poderia considerar a sua assinatura simbólica do filme, à maneira da pintura “O Casal Arnolfini” (1494) de Jan Van Eyck, na qual o artista pinta a si próprio no reflexo de um pequeno espelho no quadro.

Desde o princípio, o papel de uma dona de casa não poderia estar mais distante de Delphine Seyrig, que declara em entrevistas da época haver feito café pela primeira vez durante as filmagens. [2] Em relação ao seu trabalho de atriz, não se trata apenas de representar um papel dramático em um relato narrativo, mas uma personagem cuja condição particular, justamente, não oferece possibilidades de aventura na vida, confinando-a ao ambiente doméstico. O drama de Jeanne Dielman está diretamente relacionado a sua condição social e histórica, à viuvez e a prostituição a qual recorre para sobreviver, e o tratamento realista de Akerman exclui de seu filme uma construção de ordem psicológica, optando pela apresentação de um registro preciso do cotidiano da personagem, em “operações muito concretas”. Seu filme atenta estritamente ao que constituem as ações e o comportamento dessa personagem e, mesmo quando presenciamos seus momentos de introspecção, o que se expressa no filme é sobretudo o seu exterior, isto é, as ações que restringem seus dias a uma rotina alienante.

O primeiro tratamento de “Jeanne Dielman” por Akerman se dá por uma escrita em prosa à maneira de um nouveau roman, em que a narração realista dá lugar a uma descrição de detalhes dos movimentos da personagem, como o modo de se levantar da cadeira e empurrá-la em direção a mesa antes de realizar outra ação, por exemplo. Para Seyrig, formada pelo modelo de atuação do Actors Studio, isto leva ao conflito de não saber exatamente de que maneira ela poderia contribuir com sua atuação, por todos os gestos da personagem estarem extremamente delimitados a priori. [3] A dificuldade em desempenhar gestos que não estão comumente associados com o trabalho do ator, então, é somada à como Akerman busca observar no filme as ações em tempo integral: se a personagem descasca batatas, é preciso mostrar a atriz o fazendo e não apenas sugerir. Assim, aquilo que é lento em “Jeanne Dielman” não é, efetivamente, o gesto, mas a duração da ação retratada. Seyrig não se demora, mas tem de levar ao fim algo repetitivo, que se faz passar por natural.

Não vemos o primeiro dia de Jeanne, mas somos apresentados a ela já durante a noite, pouco antes do primeiro programa com um dos homens que visitam a sua casa e da chegada do seu filho, Sylvain (Jan Decorte), para o jantar. O dia seguinte nos mostra as suas compras, a ida aos correios e o trabalho doméstico, até que de noite novamente as mesmas ações vistas na primeira noite sejam repetidas, um novo encontro aconteça, o filho chegue e essa rotina seja demarcada. Se em um primeiro momento estas ações são vistas como prosaicas, a repetição destaca o seu aspecto ritualístico, na precisão deste preparo dos alimentos, na conciliação entre diferentes atividades simultâneas, como se toda a sua vida, não apenas neste tempo retratado, fosse regrada segundo os mesmos eventos. Todos os elementos que se apresentam nos 30 minutos iniciais de “Jeanne Dielman” definem as relações que serão desenvolvidas a seguir.

Em um primeiro momento, o que Akerman apresenta não é necessariamente aprazível, mas logo a satisfação de ver as tarefas sendo cumpridas oferecem outro tipo de experiênca ao espectado e o tédio aos poucos dá lugar ao fascínio. Os procedimentos se repetem muitas vezes, denotando u mmétodo particular de Jeanne agir, chamando a atenção do espectador quando algo resulta pendente, como quando ela guarda o dinheiro que recebeu de um dos homens em um pote e esquece de colocar de volta a tampa. A sistematização das repetições, junto ao modelo rigoroso de apresentá-las, é o que contribui a crermos que o próprio apartamento ganha vida, em certos momentos, como quando Jeanne deixa entreaberta uma das portas do armário da cozinha, cuja dobradiça a faz mover por sozinha por alguns instantes. Adentrar em “Jeanne Dielman” é perceber de outro modo os elementos postos em cena, a reconhecer a experiência fenomenológica que o filme propõe.

De algum modo, é como se o apartamento fosse um plano distinto da realidade, um microcosmo com relações bastante determinadas entre Jeanne, seus objetos e ações, seu filho e seus clientes. Acima de tudo, é o espaço de uma ficção regida por dimensões temporais e espaciais particulares. Nela, todos os enquadramentos são feitos em plano geral, alinhado aos móveis, portas, janelas e mesas, em uma postura de câmera frontal e “chapada”, sob uma perspectiva reduzida. Chantal associa as ações às mesmas maneiras de vê-las, sendo fundamental a repetição dos pontos-de-vista e a apresentação de não mais que dois ou três enquadramentos por espaço. O plano é sempre fiel à cena que apreende e a aceleração da montagem se dá quando Jeanne é interrompida em suas tarefas, apresentando cortes mais rápidos conforme ela se deslocado pelo apartamento.

Cada imagem em “Jeanne Dielman” se assimila integralmente ao espaço como uma única superfície plana, em que o achatamento aproxima os seus signos visuais. A limitação que a realizadora impõe às tomadas compreende, então, uma síntese imagética na qual os objetos e espaços filmados deixam de ser adereços para se tornarem elementos sensíveis da cena. O apartamento, labirinto de corredores, portas e espelhos, que divide com Jeanne Dielman o protagonismo das ações (e mesmo o destaque no título do filme), parece ser também o dono do ponto-de-vista que as testemunha, sem dramatizá-las.

É decisivo para a formação de Akerman o contato que teve, enquanto morava em Nova York, no início dos anos 70, com o cinema experimental, principalmente com os filmes de Michael Snow. Através de “Wavelenght” (1967) e, principalmente, de “La Region Centrale” (1971), pode perceber um tipo de sensibilidade expressiva alinhada aos princípios poéticos do meio expressivo em questão. Os dois títulos que realiza neste período, “Hotel Monterey” (1971) e “La Chambre” (1971), refletem diretamente estas preocupações. Ambos coloridos e silenciosos, são filmes que transcendem as expectativas do registro documental para tensionar suas propriedades de tempo e espaço, trabalhando outro tipo de atenção em relação aos objetos que as imagens abordam.

Em “Hotel Monterey”, seu primeiro longa-metragem, filma um hotel para idosos, tomando a arquitetura do prédio e a movimentação dos seus hóspedes como o objeto principal do filme. Alguns anos antes, a 4km de distância, Andy Warhol havia o seu “Chelsea Girls” (1966) no Chelsea Hotel, concentrando-se em seus jovens moradores e suas falas. Aqui, Akerman e Mangolte, no que é sua primeira colaboração, se interessam pelo prédio em si, procurando descrever com exatidão os seus detalhes: recepção, elevadores, corredores, quartos, terraço e, por fim, os arredores que permitem localizar geograficamente este prédio em meio a cidade de Nova York. Seja pelos longos planos fixos, como os que ressaltam o sobe/desce e o abrir/fechar das portas dos elevadores; pelos lentos travellings que percorrem um corredor e exploram a incidência da luz que se reflete nos pisos e paredes; ou pelas panorâmicas feitas no terraço do prédio, “Hotel Monterey” se desprende de vínculos narrativos e cria momentos expressivos a partir de quase nada, buscando nessa arquitetura alguns elementos referenciais sobre os quais a percepção é transformada pela postura da câmera, seu movimento e a duração de cada imagem.

Em um único dia, ao longo de 18h de filmagem, Akerman e Mangolte reúnem material para montar a 1h de duração de “Hotel Monterey”. Para além deste material bruto, no entanto, sobra um rolo de filme virgem, que as duas usam para fazer “La Chambre”, filme de um único plano, correspondente a duração total deste rolo de dez minutos. Depois de ter, em parte, retomando uma das imagens de “Saute ma Ville” em “Hotel Monterey”, os elevadores, aqui Akerman repete também o movimento panorâmico do plano final deste último filme, retrabalhando-a dentro do ambiente fechado e íntimo de um quarto com uma cozinha anexa. Não apenas o registro torna-se mais restrito, como também o procedimento: se em “Hotel” haviam ainda tilts e outras movimentações irregulares, em “La Chambre” se dispõe um movimento plenamente circular, em que a partir de um ponto fixo a câmera realiza duas voltas e meia pelo espaço, fazendo coincidir sob a extensão temporal dessa bobina de filme uma apreensão espacial do quarto e dos objetos de modo conciso.

O lento movimento que se inicia da direita para a esquerda, a partir de uma cadeira, passa por algumas frutas sobre uma mesa com uma janela de fundo, por uma chaleira no fogão, por armários e produtos de limpeza na pia, objetos próximos da câmera e vistos isoladamente, até revelar do outro lado, no quarto, uma cama onde figura deitada a própria Chantal Akerman, olhando diretamente para a câmera e a frente de outra janela. Nas repetições seguintes, tudo se afigura nos mesmos lugares, nada se move, exceto Chantal, que a cada vez se manifesta sob uma postura distinta, embora continue sempre a olhar para a câmera. A panorâmica não tem um único ritmo constante, mas acelera ou desacelera de acordo com o objeto pelo qual passa.

Por fim, quando se realiza já a terceira volta, a câmera interrompe o seu movimento e volta-se no sentido contrário, agora da esquerda para a direita, até se deter do outro lado do pórtico que divide esta habitação em duas partes, realizando novamente um movimento de volta da direita para a esquerda, algo que se repete por mais quatro vezes, até o fim de “La Chambre”. Esta modulação rompe com a lógica anterior do filme e promove uma nova concentração do olhar, também determina uma instabilidade na representação que vimos antes. Está disposta, assim, a estrutura que essencialmente lhe servirá como base para “Jeanne Dielman”: se antes, Akerman realizava duas voltas e meia no quarto, aqui dois dias e meio da vida desta protagonista serão narrados.

A influência que Akerman tem do cinema experimental, neste momento, não constituirá uma experiência isolada na sua filmografia, mas estabelecerá certas diretrizes que seguirá até o fim. Sem dividir o cinema em duas tendências separadas, toma a estrutura e demais procedimentos que desenvolve nestes primeiros filmes e as põe em prática também em “Jeanne Dielman”, dentro de um contexto ficcional. “Jeanne Dielman” é o resultado direto da experiência dos anos anteriores e a história nele contada é potencializada por essas estruturas formais, definindo um modelo próprio de narração e encontrando, por sua vez, um sentimento trágico que é único.

Jeanne Dielman se prostitui e as dimensões sociológicas complexas do seu caso não são abordadas aqui: podemos apenas deduzir que, após a morte de seu marido, esta foi sua maneira de sobreviver e sustentar Sylvain, no contexto social em que habitam. Tudo que diz respeito à prostituição acontece como um segredo, com discrição: não sabemos o que ocorre atrás da porta do quarto com os homens que a visitam, sempre em horário marcado, antes do filho chegar. Este segredo é guardado do espectador, como aparentemente é guardado também de Sylvain; entendemos que Jeanne se prostitui não pelo filme mostrar o sexo, mas por como ela negocia o dinheiro com os homens que saem de seu apartamento. [4] Tampouco, os vizinhos não parecem saber como ela ganha seu dinheiro, pois nada em sua aparência o indica.

Tão importante quanto a persistência das imagens é aquilo que “Jeanne Dielman” não deixa ver; o modo como evidencia estes cenários e ações naturalistas, mas oculta as razões do que acontece. Vemos a personagem lavando louça, mas jamais sabemos o quanto há na pia, vendo somente os pratos que ela tira de dentro dela, sem poder saber quando terminam. No inicio do filme, somos apresentados já em meio às ações recorrentes de sua rotina, sem entender o que está se passando. Somente depois do primeiro encontro, quando Sylvain chega em casa e janta com a mãe é que sentimos o peso dramático de tudo que o precedeu e percebemos que o filme “já começou” a bastante tempo e que mesmo a história em andamento precede ao recorte do filme. Neste sentido, o suéter que Jeanne faz para Sylvain é representativo de algo que estava já estava acontecendo antes da história começar a ser narrada e é também o objeto que materializa a sua ternura maternal.

A relação entre mãe e filho é sobretudo uma relação solitária, de poucas falas e cenas juntos. Apenas nestes breves encontros, após o dia de trabalho de Jeanne, transparece um pouco mais do seu mundo interior, ressoando fortemente, em um filme de tão poucas palavras, o diálogo que tem com o filho quando sentam-se na mesa de jantar. Atentamos à sutileza de suas palavras, às histórias que Sylvain conta sobre seu amigo, por quem tem ciúmes e parece estar apaixonado, e ao comentário discreto sobre o que comem, quando a mãe pergunta: “Está bom? Eu coloquei menos água dessa vez, talvez por isso esteja melhor”. A fala emociona por sabermos que este jantar foi preparado antes e depois do seu encontro com um destes homens, mas também porque dá conta da vida íntima e monótona dos dois. Outras falas apontam a recorrência dos elementos que o espectador vê pela primeira vez, mas que fazem parte definitiva de sua vida cotidiana, como quando Jeanne briga por Sylvain ler na mesa de jantar ou a pergunta que ele faz na segunda noite: “Não vamos ligar o rádio hoje?”.

A principal característica de Sylvain é chegar: primeiro, para a felicidade de sua mãe; depois, para seu desconsolo. Nesta segunda noite, sua chegada no apartamento acontece em meio ao primeiro momento de desordem na rotina de Jeanne: o programa com um homem dura tempo demais, as batatas passam do ponto de cozimento e ela precisa comprar outras e voltar a cozinhá-las a tempo do jantar. Quando a encontra na cozinha, Sylvain diz: “Seu cabelo está todo despenteado”. [5] O comentário despretensioso aponta para o evento que o despenteou e a iminente descoberta deste pelo filho, por alguns instantes, salta aos olhos do espectador. Do mesmo modo, no fim da primeira noite, Sylvain toca brevemente na questão quando diz: “Se eu fosse uma mulher, jamais poderia fazer amor com alguém que não amasse”, ao que Jeanne responde: “Como você poderia saber? Você não é uma mulher”. Sylvain representa também certa consciência do passado, ao perguntar a mãe como conheceu o seu pai, ao que Jeanne responde que “ele veio para nos libertar em 1944”, como soldado americano durante a Segunda Guerra, e lhe ofereceu a possibilidade de “ter a própria casa e um filho” – uma vida aparentemente ideal que seu estado presente contradiz.

Para além de Sylvain, o único lastro maior das relações de Jeanne está presente na carta que recebe de sua irmã Fernanda, que envia notícias do Canadá. Ela conta sobre os filhos que crescem, sobre os hábitos de morar em um país estrangeiro, lamenta Jeanne não ter voltado a se casar após a morte do marido, comenta que lhe enviou um presente e diz ter que encerrar a carta porque seu marido está prestes a chegar e a mesa ainda não está posta. Em mais de um momento, Jeanne tenta responder à irmã, mas parece não saber o que escrever – ao menos, não pode expressar o mesmo tipo de otimismo, oferecer também notícias amenas sobre sua vida, tais quais a que a irmã relata: uma resposta verdadeira implicaria expor tudo o que nela é discreto e reprimido.

A carta parece ser o elemento que dá origem ao recorte narrativo, como se ela carregasse em si a potência trágica do que está por vir e, não gratuitamente, o título deste filme inscreve o endereço postal a que está destinada. Tudo o que está escrito nela remete a elementos domésticos, como será também o monólogo da vizinha (de quem ouvimos a voz de Chantal) que Jeanne atende na porta do apartamento, para tomar conta por alguns momentos do seu bebê, no dia seguinte. Mas é sobretudo o elemento que dá conta da realidade do “mundo lá fora”, uma vez que Jeanne não compartilha da aparente vida bem estabelecida da vizinha ou de sua irmã e esta oposição ressalta o drama particular da protagonista, a prostituição jamais comentada. A chegada desta carta e das notícias da irmã é, semelhante à segunda aparição de Sylvain, a intromissão de um elemento estranho na ordem particular daquilo que acontece no apartamento.

No terceiro dia, a desordem na rotina de Jeanne se intensifica, ela parece não ter mais o mesmo controle das situações e se vê entediada, sem saber o que o fazer com o tempo que lhe sobra no dia. Para ela, diferente da protagonista de “Je, Tu, Il, Elle”, que cria para si um ambiente de tédio e vazio do qual se compraz, o tédio chega em um único momento não empregado de sua rotina, mas é o suficiente para tirar as coisas de ordem. Em um raro momento que Jeanne para si mesma, se senta à mesa da cozinha para tomar café com leite e estranha o seu gosto, jogando o que está na xícara fora. Prova separadamente o leite, que está bom, e volta a serví-lo com café, desta vez colocando dois cubos de açúcar, calmamente escolhidos. Então, bebe novamente, se levanta e joga tudo fora, incluindo o que estava na garrafa térmica, depois de perceber que o café é que estava ruim. Ao mesmo tempo que aí se reconhece um dos mais evidentes momentos de humor no filme, como uma gag que se desenvolve lentamente, esta cena denota de maneira definitiva a instabilidade em todo o modo de funcionamento de sua rotina. No fim, esse desperdício de leite e café também é um elemento patético que choca, conforme Jeanne demonstra ser econômica em todos os outros aspectos. [6]

Jeanne se inquieta, checa a correspondência, vai à rua fazer compras e, quando retorna ao apartamento, encontra finalmente o presente de sua irmã, que abre caprichosamente no quarto, tomando cuidado para não amassar o papel que o embala nem rasgar a sua caixa, cortando as linhas que a amarram com uma tesoura. Como tudo mais, isto leva tempo, o bastante para que o simples ato de abrir uma caixa se transforme em motivo de suspense, a curiosidade do espectador seja crescente e a descoberta do que se trata possa ser, ao final, a recompensa de um grande evento: uma camisola, mais um elemento que afirma a presença de Jeanne dentro de casa e que carrega em si certa dose de frustração.

Logo, chega outro homem, para o que será o terceiro e último programa. Diferentemente das outras vezes, no entanto, agora a câmera passa ao quarto e vemos as expressões ambíguas de Jeanne durante o sexo, quando tem o homem sobre si e parece tentar afastá-lo com os braços. Depois, a vemos vestindo-se em frente a penteadeira, único espaço da casa onde antes testemunhamos Jeanne em breves momentos de vaidade, onde ela penteia o seu cabelo e se olha no espelho. Temos no mesmo enquadramento o retrato do marido na penteadeira, a tesoura pousada a seu lado e o espelho que reflete o homem deitado em sua cama, atrás de Jeanne. A justaposição destas informações confronta não apenas o espectador, mas também Jeanne, o que possivelmente a leva a tomar a atitude a seguir: ela pega a tesoura, sai de quadro e retorna ao lado do homem, cravando-a em um gesto rápido no seu pescoço, o matando. Uma atitude aparentemente fria e distanciada, vista através do espelho, sob o mesmo procedimento das cenas anteriores do filme, como se matá-lo não fosse tão diferente de estender um lençol sobre a cama.

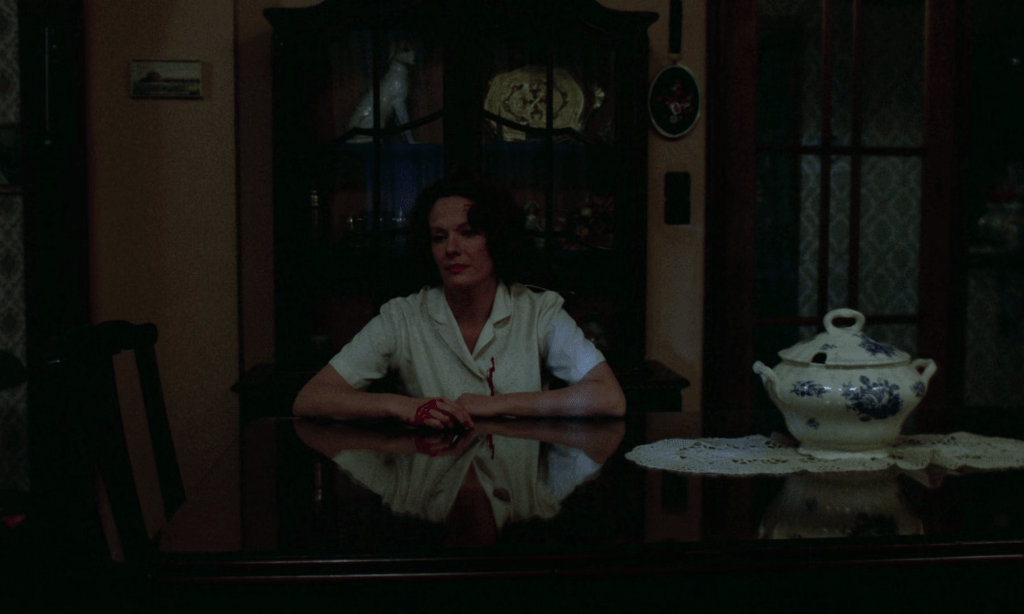

O filme não apresenta justificativas para que ela mate este homem específico, mas seu impulso representa uma catarse breve e silenciosa, um momento único de entusiasmo, acontecimento extraordinário após o qual Jeanne retorna a certa monotonia. No longo plano final, enquanto o corpo permanece estirado em sua cama, Jeanne senta-se à mesa de jantar, como se deliberadamente se expusesse à frente da câmera: depois de a termos conhecido como mãe, dona-de-casa e prostituta, aqui se oferece uma nova e última imagem de si, como assassina. Sabemos que Sylvain novamente irá chegar e, sob esta expectativa, o filme se encerra, sem qualquer resolução sobre o que acontecerá a partir daí (se o corpo será encontrado, se Jeanne poderá retomar a rotina, se ela continuará a matar), mas tendo a certeza de que, por um breve momento, algo ocorreu.

O assassinato, como resolução dramática, é o que mais propriamente atribui ao filme uma relação com um relato narrativo tradicional, evidenciando que os pequenos distúrbios anteriores já eram manifestações de que algo estava errado. Se ainda poderia haver quem acreditasse em apenas uma passividade observacional, este momento deixa claro como a todo momento houve uma história sendo contada, valendo-se de meios completamente imprevistos para tanto. Afinal, para narrar a vida de Jeanne Dielman, Chantal Akerman cria uma nova linguagem, que dê conta deste tipo distinto de heroína e a caracterize nos termos mais particulares da sua tragédia. “Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles” não é apenas um endereço ou um filme, mas o nome de um projeto estético, uma unidade concisa e rigorosa, que sintetiza a sua matéria na mais estrita concepção conceitual.

Matheus Zenom

Notas:

[1] A dois anos, publiquei na Revista Limite um texto sobre “Je, Tu, Il, Elle”, disponível em: https://limiterevista.com/2021/06/28/viagem-ao-fim-da-noite/

[2] Em entrevista na televisão francesa, Seyrig comenta: “Je me suis trouvé à faire du café pour la première fois de ma vie et ça a été une opération très concrète“. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=X8ohlkEDOyw

[3] Em entrevista com Melissa Anderson, Akerman define assim o seu relacionamento com Seyrig durante as filmagens: “She went to America and followed [Lee] Strasberg, so she always needed an explanation of why and why and why. And she was also very rational, Protestant, very proud of herself. She wouldn’t accept to do something just like that. She wanted me to explain why. […] She was very feminist. She wanted to know why she was doing things. But you know, when they were doing silent films, Charlie Chaplin and all the other directors, would say, ‘Go there, do that’ while they were shooting. There was no psychology; just do it. They didn’t ask why”. Entrevista disponível em: http://www.movingimagesource.us/articles/her-brilliant-decade-20100119

[4] Deve-se notar aqui a interpretação dos dois primeiros homens por Henri Storck e Jacques-Doniol Valcroze, respectivamente, um dos mais notáveis realizadores belgas e um dos críticos fundadores da revista Cahiers du Cinéma, num gesto de apadrinhamento de Akerman e seu filme.

[5] Esta observação me foi sugerida pelo texto “Kitchen without Kitsch”, de Manny Farber e Patricia Patterson, quando comentam sobre a “observação trivial, bressoniana do filho”. Traduzido por Nikola Matevski e publicado na Revista Foco:http://www.focorevistadecinema.com.br/FOCO8-9/farberdv.htm

[6] A cena ainda pode ser vista como uma piada interna da própria produção, por Seyrig não saber fazer café, como me diz Paula Mermelstein.